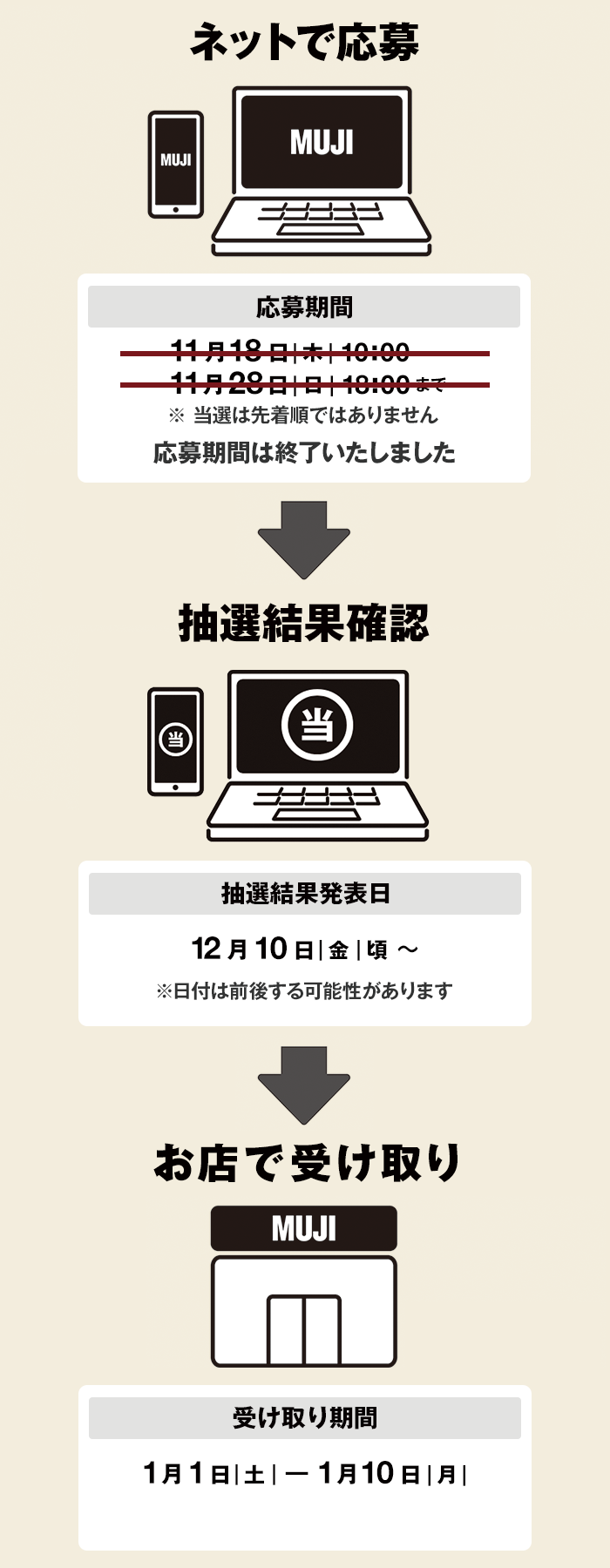

2022年度 応募期間・受け取り期間は終了いたしました。

【お詫び】福缶に同梱しているリーフレットの記載の産地に一部誤りがありました。こちらのページに記載している情報が正しい産地となります。

2022年福缶

抽選販売のお知らせ

2022年福缶はネットストア上で抽選をいたします。

受け取り先を1店舗選んで応募いただけます。

抽選結果はネットストア注文履歴ページからご確認いただけます。

※2022年「福袋」の販売は店舗、ネットストアともありません

福缶のはじまり

福缶は2012年の正月にスタートし、震災復興の東北を応援したいという想いも込めて、

東北4県(青森、岩手、宮城、福島)の縁起物14種類を缶詰にして販売しました。

その後も継続的に東北を応援しながら、地域に根付いた郷土玩具の面白さをより多くのお客さまへお届けするために、

幅広く日本の縁起物を紹介してきました。

アーカイブ: 福缶 2021

昔から親しまれている、手づくりの縁起物一点と、

2,022円分使えるMUJI GIFT CARD一枚が入ったセットです。

※数量限定。抽選にご応募いただき当選された方のみ購入いただけます

※ネットストアでの配送販売はありません

2022福缶 消費税込2,022円

日本の縁起物

【お詫び】福缶に同梱しているリーフレットの記載の産地に一部誤りがありました。こちらのページに記載している情報が正しい産地となります。

木彫りの熊北海道 川上郡

昔は農家の冬の閑散期の収入源として作り始められた木彫りの熊ですが、人の掌くらの大きさで生まれた羆(ひぐま)が、巨大な体格に成長することから「大きくなれよ」「大物になれよ」と、子どもや人の成長を願う縁起物として、また、怖い熊から連想され「魔除け・災難除け」などとも言われています。 栗田民芸店 〒088-3465北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-5-21 TEL 015-483-3618

下川原焼土人形 寅笛青森県 弘前市

下川原焼は日用雑貨を作る津軽藩の御用窯でした。当時の藩主が津軽の地に玩具が少ないことを憂い、冬季の閑暇を利用して土人形を作ることを命じました。以来約200年間、鳩笛や干支笛など様々な人形がつくられており、津軽を代表する郷土玩具として津軽の人々から親しまれています。 阿保 正志 〒036-8083 青森県弘前市新里字上樋田85-2 TEL 0172-27-3766

八橋人形 虎秋田県 秋田市

八橋人形は秋田市の八橋地区で江戸時代から約200年前から作られてきた土人形です。近年廃絶の危機にありましたが、これを惜しむ市民の有志が集い「八橋人形伝承の会」を立ち上げ、保存、継承に努めています。重厚な土の感触と色合いが特長の干支の土人形です。 八橋人形伝承の会 〒010-0851 秋田県秋田市手形字大沢369-6事務局 TEL 090-5184-7364

中山人形 土鈴 虎秋田県 横手市

中山人形は明治初期から横手市でつくられており、色の鮮やかさが特長です。かつて露店で販売をしていた時に、雪の中でも目に留まりやすくするために鮮やかな色が使われるようになったと言われています。 樋渡人形店 〒013-0049 秋田県横手市駅西2丁目3-10 TEL 0182-32-1560

和紙張子十二支 寅岩手県 花巻市

宮沢賢治の生誕地としても知られる岩手県花巻市。節句や年中行事に合わせ、人々は様々な願いを込めて人形を飾ってきました。新年を迎える準備として、その年の守り神である干支の人形を飾ることで一年間家を守ってくれるといわれています。 小田島民芸所 〒025-0098 岩手県花巻市材木町10-20 TEL 0198-23-4856

コシェルの起き上がり人形 多幸虎岩手県 奥州市

内張りの技法を用いて岩手県奥州市で作っている張子の玩具です。表面には花巻市の成島和紙を塗り重ね、おもりには久慈市の小久慈焼の土粘土を使用しています。個性豊かな表情をお楽しみください。起き上がらない場合もありますが、手を添えて助けてあげれば起き上がります。 コシェルドゥ 〒023-0403 岩手県奥州市胆沢若柳字土橋287-1 TEL 0197-47-3751

笹野一刀彫 セキレイ山形県 米沢市

米沢市笹野地区に古くから伝わる笹野一刀彫。材料となるコシアブラをサルキリという刃物で掘り上げます。雪深い米沢では、農家の副業として今日までの長い間彫り伝えられてきました。 元祖笹野一刀彫 株式会社鷹山 〒992-1445 山形県米沢市笹野本町5742-1 TEL 0238-38-3200

仙台張子 寅宮城県 仙台市

仙台では毎年、和紙のやわらかい表情を活かしたかわいらしい首振りの干支人形がつくられ親しまれています。十二支は古代中国で時を表す単位として用いられており、文字の読めない庶民にも理解できるよう動物の名をあてはめたといわれ、現代にも息づく信仰の対象となっています。 高橋はしめ工房 〒980-0001 宮城県仙台市青葉区中江2-8-5 TEL 022-222-8606

堤人形干支 寅宮城県 仙台市

堤人形は伊達政宗公の時代に藩内の産業発展のため始まりました。 現在でも当時の型を使ってつくられており、千数百個にのぼる土型の一部は、仙台市の有形文化財に指定されています。 つつみのおひなっこや 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町2-10-3431 TEL 022-233-6409

鳴子こけし ねまりこ宮城県 大崎市

宮城県北西部の山間にあり、古くから湯治場として知られる鳴子温泉郷。この地で江戸末期に始まり、子どもの健やかな成長を願う縁起物として親しまれてきた「鳴子こけし」。鳴子の方言にて「座る」を「ねまる」と言います。「すわりこけし」が方言で「ねまりこけし」となり、略して「ねまりこ」と呼ばれています。 桜井こけし店 〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元26 TEL 0229‐87‐3575

三春張り子 寅福島県 郡山市

江戸時代から発祥した三春郷土玩具の製造元集落「高柴デコ屋敷」の1軒で、十二支の郷土玩具で日本で最初の年賀切手になった三春駒の製造本元であり、福島での十二支張子づくりの元祖「彦治民芸」から、平成10年にも年賀切手に採用された「腰高とら」の模様の一部を取り入れた、張り子のとらをお送りします。 彦治民芸 有限会社 〒963-0902 福島県郡山市西田町高柴字舘野80-1 TEL 024-972-2412

起き上り小法師福島県 耶麻郡

四百年前から会津に伝わる「起き上がり小法師」は転がしても転がしても小さな体で起き上がることから、忍耐と人生の象徴として会津の人に広く愛されています。会津の風習では初市で一族繁栄、家内安全を祈り、家族の数より一つ多く揃えるのが慣わしとされており、神棚に飾り家族の繁栄を祈願します。 野沢民芸品製作企業組合 〒969-4406 福島県耶麻郡西会津町野沢上原下乙2704-2 TEL 0242-23-1465

弥治郎こけし 福子福島県 いわき市

こけしは昔、木地師が子どもに与えた玩具が発祥で、次第に湯治場のお土産ものとして東北地方で盛んにつくられるようになりました。伝統こけしには現在十一の系統があり、弥次郎こけしは宮城県の弥次郎地区で誕生しました。頭のベレー帽のようなろくろ模様が特長で、少女の愛らしい表情が見る人の心を和ませます。 木地処さとう 〒970-8022 福島県いわき市平塩字徳房内92-3 TEL 0246-22-0246

中湯川人形 来らんしょ虎福島県 会津若松市

会津若松市の山中でつくられる中湯川人形は、数多くの型があり、それぞれ個性的な表情を楽しむことができる土人形です。「こらんしょ」とは当地の言葉で「どうぞ、こちらにお出でください」という意味。三つ指をついて福を歓迎する、招福の干支人形です。 工房 千想 〒965-0815 福島県会津若松市東山町中湯川256 TEL 0242-28-1640

芝原人形 虎千葉県 長生郡

芝原人形は、東京浅草の今戸人形を元に、明治初期から長南町芝原で作り続けられた人形です。一度廃絶してしまいましたが、千葉惣次によって復刻されました。素朴な造形と鮮やかな色使いが特徴の虎の土人形です。 芝原人形 草の子窯 〒297-0154 千葉県長生郡長南町岩撫44-1 TEL 0475-46-0850

ザル被り犬東京都 台東区

お子様をお守りする犬張子に小さなザルをのせた「ザル被り犬」は昔、浅草の境内で売られていました。赤ちゃんがひきつけをおこしたとき、疳の虫がおきたと言いますが、その虫をザルで取ってしまう「虫封じ」のまじないと、ザルで水をすくっても通ってしまうので鼻ずまりがなおるようにと願いをこめて寝ている子供の真上に吊るしておくと治ると言い伝えられています。 有限会社 伊勢一商店 〒110-0001 東京都台東区谷中4-4-22 TEL 03-3822-2455

親子寅埼玉県 越谷市

埼玉県は大都市江戸に近かったことから、玩具の一大生産地として栄え現在に至っています。日光街道沿いは、昔から桐の木がよく育ち、その桐の粉と生麩を練り固め、胡粉で仕上げて作ったものが練り人形です。張り子よりも丈夫で土より軽いのが特徴です。 鈴幸人形店 〒343-0025 埼玉県越谷市大沢4-6-52 TEL 048-976-2266

加賀魔除虎石川県 金沢市

加賀に古くから作られている珍しい郷土玩具に張子の首振り虎がある。お節句に飾られるもので、その威をもって悪魔を追い払い勇武を念じる縁起ものとされています。しかし加賀の張子の虎は丸みを帯びた可愛いもので愛嬌たっぷりにゆらゆらと首を振る虎の姿は福を招くものとして愛玩されております。 株式会社 中島めんや 〒920-0902 石川県金沢市尾張町2-3-12 TEL 076-232-1818

とやま土人形 とら富山県 富山市

天神臥牛を焼いて献上したのが、とやま土人形の始まりであり、江戸末期から代伝承されてきた とやま土人形の「とら」は、縁起物・玩具として親しまれています。 とやま土人形伝承会 〒930-0881 富山県富山市安養坊1118-1 TEL 076-431-4464

五箇山和紙 紙塑民芸品寅富山県 南砺市

世界遺産の合掌造り集落で有名な富山県五箇山では古くから手漉き和紙の生産が行われていました。和紙生産の際に出る原料の端材を再利用し、手づくりの紙粘土に加工します。紙粘土を型に押し込み、形づくって着彩したものが紙塑人形で、現在では一人の職人によって絵付けが施されています。伝統的な獅子頭や干支の人形など愛らしい縁起物がつくられています。 農事組合法人五箇山和紙 〒939-1923 富山県南砺市下梨148 TEL 0763-66-2016

猿ぼぼ岐阜県 高山市

山また山の飛騨の国に、代女の子が生まれると各家に伝え残された愛玩玩具の一つでした。現代では様々な数多くの美しい人形が出回っていますが、当時と云えば真っ赤な布に黒じゅず地の頭と云った一軒愛嬌のある人形の猿ぼぼがお手玉、まり、などといっしょに幼い女の子たちの人気を集めていました。 円空洞 〒506-0025 岐阜県高山市天満町6-7 TEL 0577-32-1385

三河土人形 招き猫愛知県 碧南市

陶磁器の産地にほど近い愛知県三河地方では良質な土が採れることもあり、江戸時代から各地で冬の農閑期を利用して土人形が盛んにつくられてきました。土人形は「おぼこ」と呼ばれ、ひな祭りが近づくと行商の人が売り歩いたといわれています。素朴なかたちに施された色鮮やかな色彩が特長です。 おぼこや 〒447-0816 愛知県碧南市志貴崎町2-19 TEL 0566-42-2014

開運招き寅愛知県 瀬戸市

瀬戸は豊富な陶土に恵まれ平安時代より約千年にわたり焼き物を作り続けており「せともの」として親しまれてきました。高度な製造技術と瀬戸の白い陶土を用いて、職人が一つ一つ生産しており新年を迎える準備として干支物を作り続けています。 株式会社 瀬戸陶芸社 〒489-0914 愛知県瀬戸市孫田町6-4 TEL 0561-82-2869

寅童子愛知県 新城市

「寅童子」は愛知県新城市、鳳来寺東照宮に縁のある、おきあがりこぼし。「壬寅の年寅の月寅の日の寅の刻」に誕生した徳川家康公。実は家康公は鳳来寺の本尊薬師仏を譲る十二神将の内寅の方角にある「寅童子」と呼ばれた仏像の化身であった、という逸話をもとに作られました。転んでも必ず起き上がる縁起物の玩具とし親しまれています。 吉一商行 竹内 修 〒441-1615 愛知県新城市大野字小林14 TEL 0536-32-1733

近江だるま ハチマキだるま滋賀県 東近江市

近江だるまは滋賀県の琵琶湖近くで大正時代からつくられています。中仙道を往来する人でにぎわった近江では、「小幡でこ」や「大津絵」など京都の伏見人形の影響を受けているといわれるものが数多くあります。近江だるまの画風はその大津絵と共通する面白さがあり、愛嬌のある表情は古くから人に親しまれてきました。 近江だるま保存会 〒521-1224 滋賀県東近江市林町43-2 TEL 0748-42-0195

素焼なごみ人形 寅三重県 四日市市

素焼なごみ人形は伝統的な技法を使いながら、ホッとする優しさを持った土鈴です。十二支の寅は四方守護の「四神」の一つとされ、神聖な動物です。邪気払いによいといわれていて古くから魔除けとして親しまれています。 栄拓産業 〒510-0822 三重県四日市市芝田1-1-15 TEL 059-352-7246

京陶人形 寅小判京都府 京都市

京陶人形は京都で作られている陶彫人形で、顔料などで極彩色に仕上げたものから、土味を生かした淡彩色のもの、 本焼・焼しめで仕上げたものなどいろいろな形で親しまれてきました。小判にのった寅は、金銀財宝を守りながら厄除け・魔除けを行います。 土田人形 〒615-0915 京都府京都市右京区梅津南町1-10 TEL 075-871-6834

京土鈴 ちゃうちゃう京都府 京都市

京土鈴は、"京ことば"から生まれた縁起物です。狛犬は、古代インドの守り神(守護獣)として獅子のような像を置いたのが起源とされています。獅子のようなチャウチャウのような狛犬の姿をしていて “チャウチャウちゃうよ、狛犬よ~”と言いながら、邪悪なものから身を守ってくれます。京言葉の「ちゃうちゃう」の本来の意味「違う、違う違う」です。 株式会社 MASOO. 〒615-0083 京都府京都市右京区山之内瀬戸畑町10-3 TEL 075-203-8454

虎張子 孫虎大阪府 柏原市

大阪張子はこどもの成長を祈る玩具として室町時代から親しまれてきました。日本で初めて毘沙門天が現れたとされる信貴山の 朝護孫子寺では、張子の虎がお守りとして授与され、大阪張子を原型とした「世界一福寅」も親しまれています。大阪では5月5日の端午の節句に、兜とともに張子の虎を飾って男の子の成長を祝います。 大阪張り子工房 峯商店 〒582-0007 大阪府柏原市上市1-4-12 TEL 072-973-0423

張子このり虎 奈良県 香芝市

やり始めたことを途中で投げ出さずに、最後まで成し遂げるという中国の故事「騎虎の勢い」になぞらえ、強い意志を持つという願いを込めた干支の虎です。また、白虎は家内安全の象徴といわれています。この張り子は、障害のある人の新しい仕事を生み出す拠点「Good Job !センター香芝」のオリジナルマスコットです。郷土玩具の新しい可能性として、3Dプリント技術と手仕事を組み合わせて制作しています。 社会福祉法人わたぼうしの会 Good Job!センター香芝 〒639-0231 奈良県香芝市下田西2-8-1 TEL 0745-44-8229

鳥取の干支 寅鳥取県 鳥取市

鳥取のえとは針葉樹でつくられる木彫りの干支人形です。古くから民藝や手工芸がさかんな土地柄もあり、戦後から伝統的な流し雛づくりの傍らでつくられてきました。モダンな色使いや愛らしい表情が特徴のとらです。 信夫工芸店 〒680-0015 鳥取県鳥取市上町116 TEL 0857-23-0506

福虎岡山県 英田郡

岡山県のヒノキで、ひとつずつ作られた干支の福車です。森を受け継ぎ、育ててきた土地ならではのヒノキは、 美しい木目と香りを楽しめます。魔除けの象徴である寅が走りまわることで厄除けを行うという願いがこめられた、縁起の良い干支の車です。 株式会社 ようび 〒707-0502 岡山県英田郡西粟倉村坂根43 TEL 0868-75-3223

邑久張子 寅岡山県 瀬戸内市

当地方では古くから男児が誕生すると、強くたくましく育つよう願って張子の虎を贈る習慣があります。約60年前から本格的に張子の制作を始め、のちに十二支も手掛けるようになり現在に至ります。吹き込み技法により、抜いた型を天日乾燥した後、胡粉で固め、絵付けをして仕上げます。手書きの素朴な風合いが特徴の人形です。 有限会社 武久守商店 〒701-4214 岡山県瀬戸内市邑久町本庄2002-2 TEL 0869-22-0530

長州土鈴 亀山口県 美祢市

山口県下関市の古い神社の授与土鈴です。亀を祭る神社で「福の神」ならぬ「福の亀」として全ての人に神として福をもたらず授与土鈴です。 有限会社 民芸くらもと 〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉614 TEL 0837-62-0208

金天だるま愛媛県 松山市

姫だるまの原型ともいわれている起き上がりこぼし。頭のてっぺんが金色なので「金天だるま」と呼ばれる。胴体には太陽(白)と松葉(緑)が描かれ金運などの福を呼ぶ縁起物として神棚などに飾られます。 両村 信恵 〒791-8004 愛媛県松山市鴨川3-2-30 TEL 0899-22-3534

香泉人形 虎高知県 高知市

高知出身の女流画家、郷土玩具作家の山本香泉が残した香泉人形から復刻した虎の土人形です。山本香泉は終戦後に高知に戻り、地元に昔から伝わる玩具などを参考にして土人形、土鈴、張り子などの制作に励みました。とさ民芸店ちゃまみギャラリーでは、残された資料を元に高知県の郷土玩具を復刻し、世の中に知ってもらう取り組みを行っています。 とさ民芸店・ちゃまみギャラリー 〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1-15-7 TEL 088-882-0171

土佐漆喰人形とら高知県 吾川郡

土佐では昔からとても身近な存在であった土佐和紙と漆喰を使い、裏彩色という技法で着色された人形です。表面には柿渋などを塗り、漆喰を絞った液に顔料を混ぜたもので着色することで、味わい深い仕上がりになっています。 草流舎 〒781-2110 高知県吾川郡いの町3811 TEL 088-892-1045

干支達磨 寅福岡県 福岡市

伝統的な技法を用いながらも、常に新しい解釈のダルマ作りを行うヤチコダルマ。干支の寅を頭にかついでいる達磨の張り子です。 ヤチコダルマ 吉田 弥稚子 MAIL yachikodaruma@gmail.com

筑前津屋崎人形 虎土鈴福岡県 福津市

津屋崎人形に干支の土鈴が珍しかった35年前に、先代の原田活男が考案したデザインです。伝統的な二枚型の手押し製法で作られ、手間がかかりますがドッシリとした存在感があります。 筑前津屋崎人形巧房 〒811-3304 福岡県福津市津屋崎3-14-3 TEL 0940-52-0419

下浦土玩具アマビエ熊本県 天草市

穏やかな海が広がる天草・下浦では、古くから海と沈静の願いとが結びついています。かつて肥後熊本の海から現れて、「疫病が流行したら自分の姿を絵に描いて人に見せなさい」と言って姿を消したとされる伝説のアマビエを、皆の健康と安全を祈りながら作りました。神社でお祓いをしてもらったお守りの土玩具です。 しもうら弁天会 〒861-6551 熊本県天草市下浦町1303-1 TEL 090-9587-7589

彦一こま熊本県 八代郡

九州の民話 「彦一とんち話」 に登場するタヌキがモデルで、分解すると、 笠・頭・胴体・尻尾と土台それぞれがコマとなる遊び心のある縁起物です。タヌキは商売繁盛・開運のお守りとして親しまれていて、郷土色あふれる愛らしい人形は、つくり手の心を映し出しているかのように柔和な表情を湛えています。 彦一こま 〒869-4602 熊本県八代郡氷川町宮原955-1 TEL 0965-62-2506

泥面子熊本県 玉名郡

江戸時代の子供の遊び道具で「打ちおこし」と云われていました。神事の際に田畑にばらまき五穀豊穣を祈ったと云われています。木葉猿窯元に古くより残っている原型を使用しています。 木の葉猿窯元 〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉60 TEL 0968-85-2052

弓野人形 招き猫佐賀県 武雄市

明治十五年に原田亀治郎が博多人形師藤原清重に弟子入りしたのち、九州各地で修行をして嬉野町吉田山にたどり着いきました。その後、弓野のつくり酒屋でお世話になった恩義を報いるため本格的な弓野人形を作り始めました。創業以来、時代に合わせて様々な商品を作りながら、素朴な土人形を現在まで受け継いで作っております。 江口人形店 〒843-0231佐賀県武雄市西川登町大字小田志14900 TEL 0954-28-2028

寒水のガラガラ佐賀県 神崎市

佐賀県みやき町で作られていた800年以上の歴史がある土鈴で、お正月に神社で買い求めて家の玄関口に掲げて魔除けにしたり、五穀豊穣を願って田んぼに埋めたりされていました。明治時代に廃絶してまいましたが、現存していた人形を元に復刻させました。 佐賀一品堂 〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎612-1 TEL 090-4986-2797

尾崎人形 鯛佐賀県 神埼市

尾崎人形は13世紀末の元寇の役よりこの地に住み始めた大陸の捕虜が、故郷を偲びつくりはじめたと言い伝えられてきました。土のぬくもりを感じさせる佐賀の伝統玩具で、素朴な笛の音色にはなんとなく哀愁を感じ、現在でも広く親しまれています。 高柳 政廣 〒842-0015 佐賀県神埼市神崎町尾崎546 TEL 0952-53-0091

のごみ人形 白虎鈴佐賀県 鹿島市

日本三大稲荷のひとつ、祐徳稲荷神社の参道で売られるのごみ人形は、第二次世界大戦後の世の中を明るくしたいという想いから始まりました。天神様の神使いでもある牛は、粘り強さと誠実さを象徴し、息災を願う干支とされています。 のごみ人形工房 〒849-1314 佐賀県鹿島市大字山浦甲1524 TEL 0954-63-4085

曳山土人形 青獅子佐賀県 唐津市

「唐津くんち」のハイライトである曳山は文政2年の赤獅子から明治9年の七宝丸まで15台あります。町々で競い、莫大な費用を使って武家に対する唐津っ子の意気込みを示したものとして制作されました。この豪壮な由緒ある曳山をからつの民芸品として曳山土人形を手作りで制作されました。 唐津民芸曳山 〒847-0064 佐賀県唐津市元石町92-1 TEL 0955-72-7616

帖佐人形 寅鹿児島県 姶良市

帖佐人形の歴史は古く、1597年慶長の役の朝鮮出兵の帰途、島津義弘と共に渡来した陶工達が、帖佐村に窯を築き帖佐焼を始めると共に、人形の製作も始め地元民に継承したのが創始とされています。目に鮮やかな色彩は、いかにも縁起がよく、桃の節句や端午の節句など節目の日に縁起物として贈られる風習があります。 帖佐人形窯元 〒899-5431 鹿児島県姶良市西餅田1372 TEL 099-227-7514

かめ土鈴大分県 別府市

温泉どころとして有名な別府市でつくられているかめ土鈴。ミネラルたっぷりの温泉で栄養をたくさんとったのかプクプク太った愛らしい形をしています。昔から鶴は千年、亀は万年と言われ長寿を祈った縁起物として親しまれています。 豊泉堂 〒874-0842 大分県別府市小倉1-1 TEL 0977-21-1040

琉球張子 シーサー沖縄県 那覇市

南国特有の豊かな色彩で彩られた琉球張子は、もともと首里士族の子どものためにつくられていたものが、明治以降一般に広がりました。シーサーは、古来エジプトの獅子(ライオン)が由来と言われ、魔物や災いを追い払ってくれる家財の守り神として親しまれています。 玩具ロードワークス 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-6-2 TEL 098-988-1439

2022年福缶

購入方法について

2022年福缶はネットストア上で抽選をいたします。

受け取り先を1店舗選んで応募いただけます。

抽選結果はネットストア注文履歴ページからご確認いただけます。

1.ネットストアで応募する

応募期間中に「ネットストアで応募する」リンクから、応募します。

※期間外は応募ができません

※応募にはネットストア会員登録が必要です

※おひとり様につき応募は1回まで、数量は2点までとなります。受け取り店舗を1店舗選択します

※応募完了後のキャンセル、受け取り店舗の変更は承れません

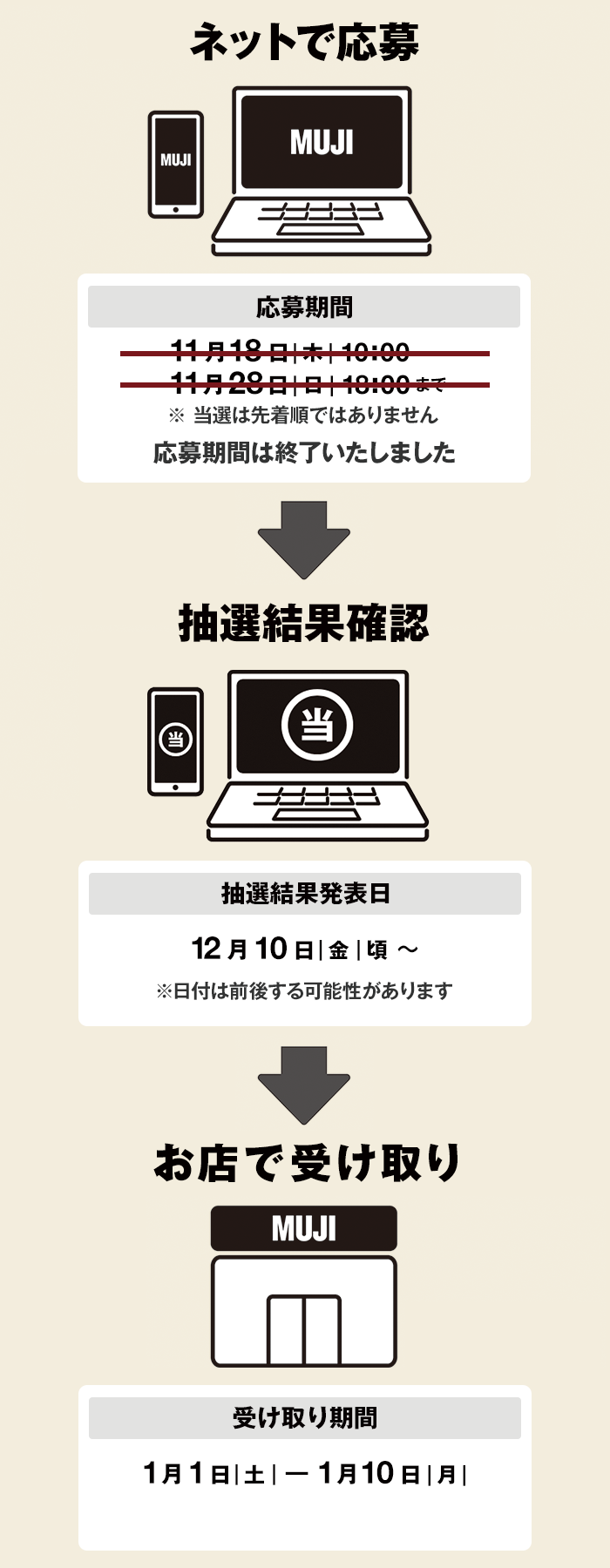

2.抽選結果を確認する

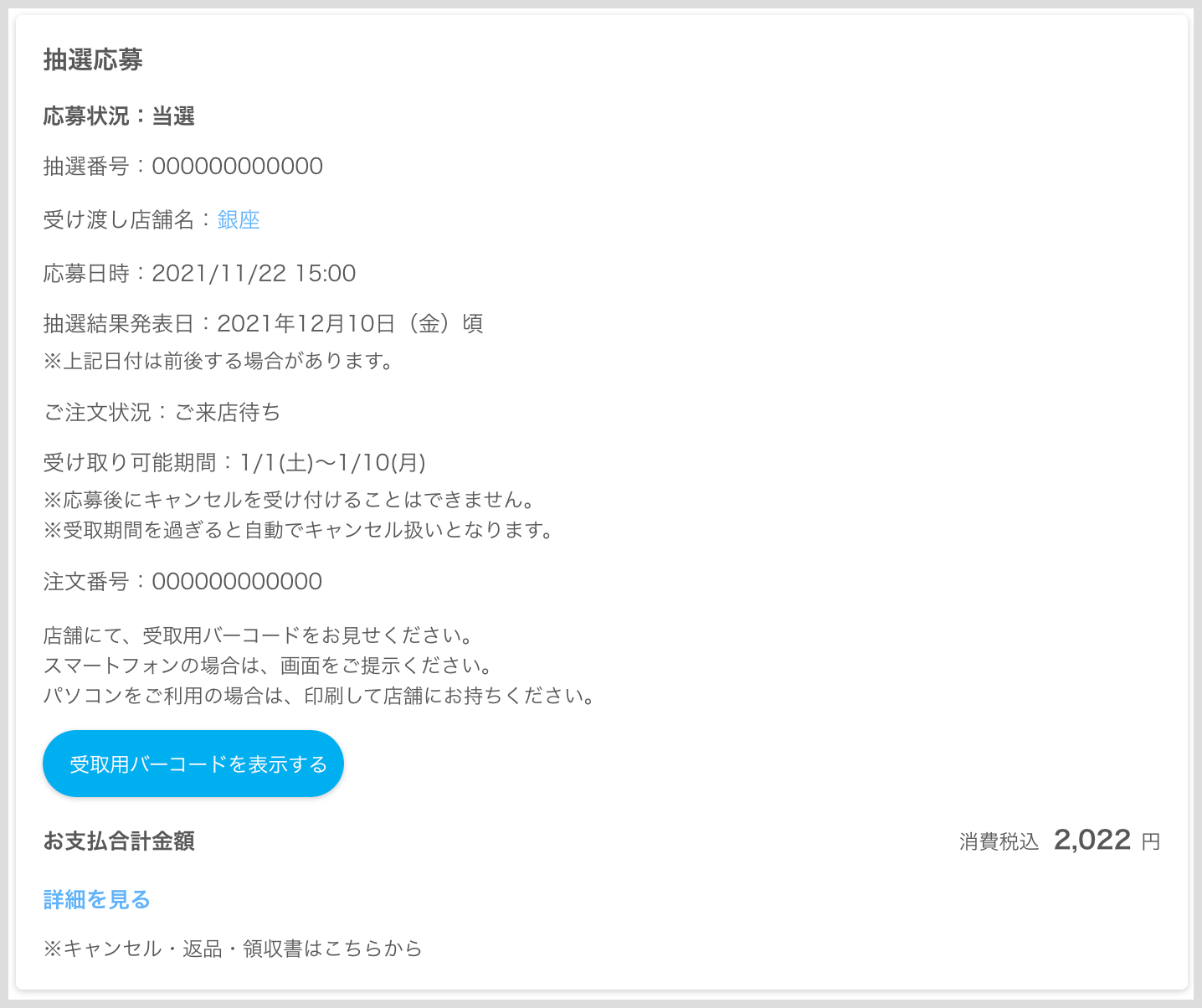

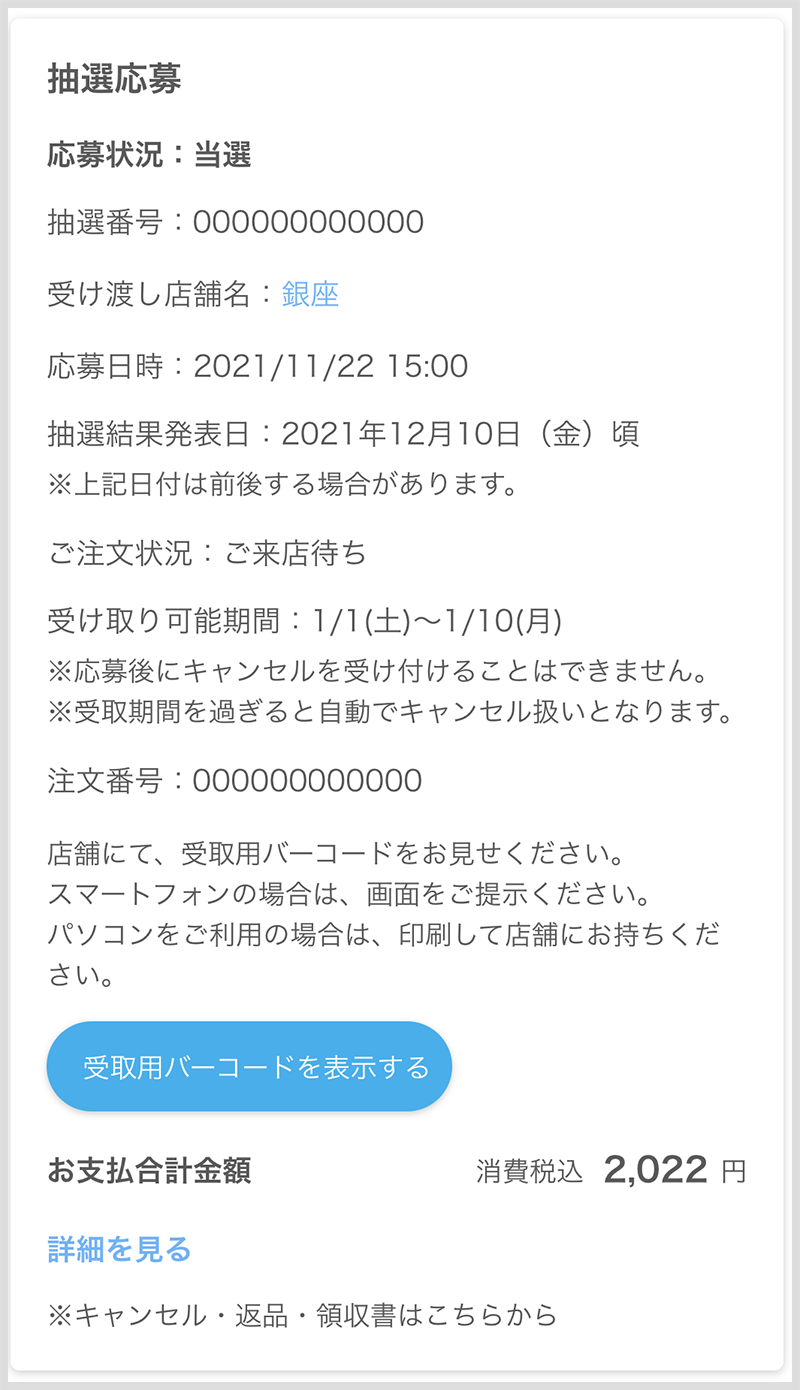

抽選結果発表日以降に、「注文履歴ページ」から抽選結果を確認します。

当選者には、12/17(金)までに順次メールでもご案内いたします。

3.ご指定の店舗で受け取り、購入する

2022年1月1日~10日の受け取り期間に、ご指定頂いた店舗にて購入いただきます。

年末年始の営業時間は店舗により異なります。各営業時間は「店舗情報」よりご確認ください。

店舗に到着されたら、スタッフへ当選メールもしくは「受け取り用バーコード」をご提示ください。

「受け取り用バーコード」は注文履歴ページから表示ができます。スマートフォンのお客様は画面をご提示ください。

パソコンをご利用のお客様は、お手数ですが印刷してお持ちください。

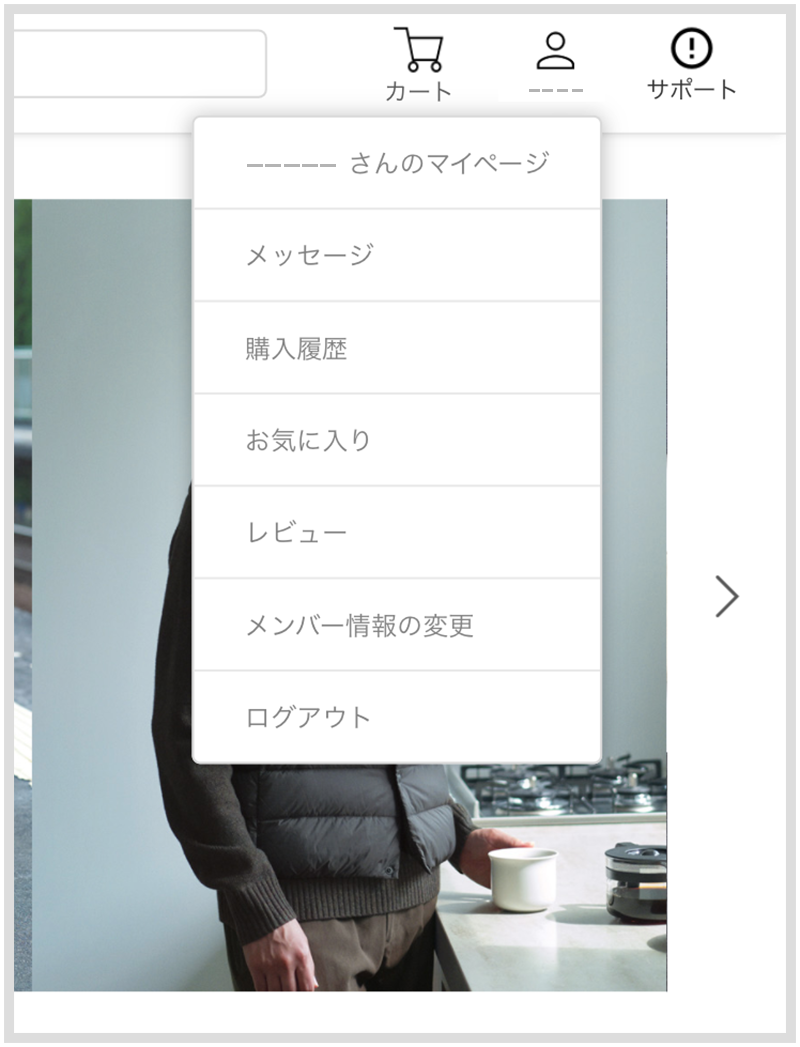

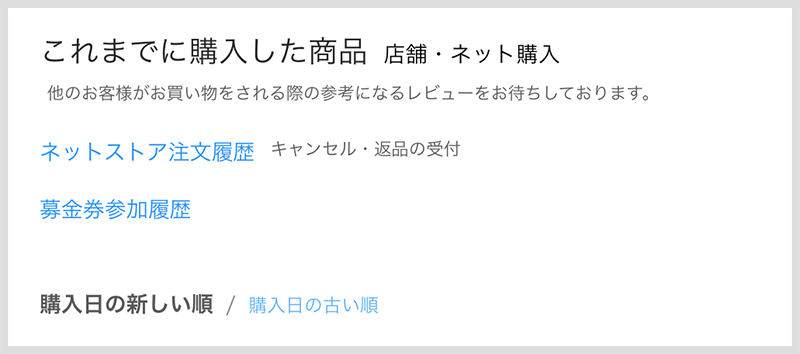

受け取り用バーコードの確認方法

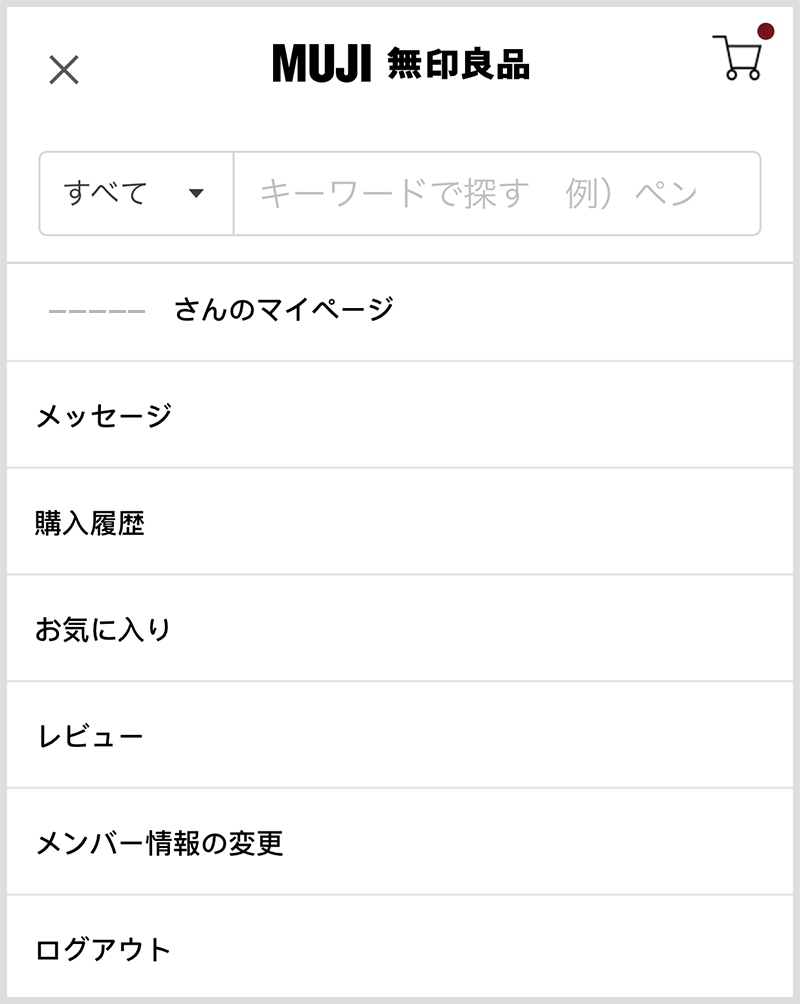

1.「注文履歴ページ」にアクセスします。

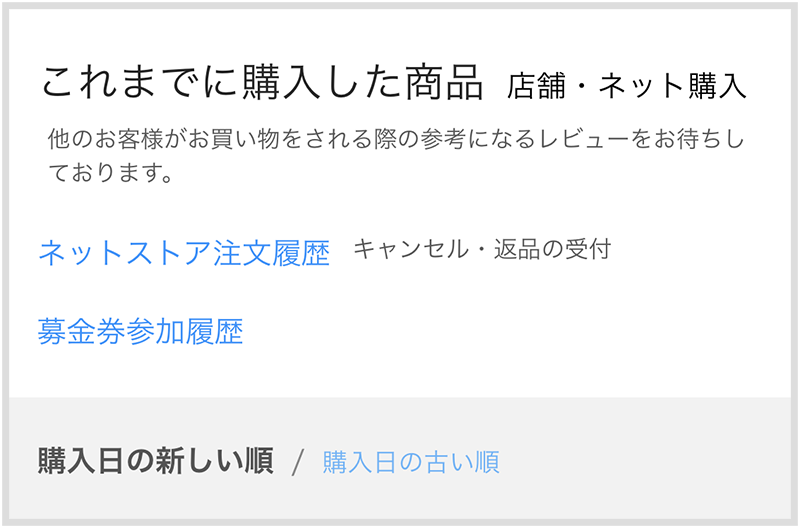

「購入履歴」を選択し、「ネットストア注文履歴」を選択します。

2.当選注文の、「受取用バーコードを表示する」を選択します。

3.受け取りバーコードが表示されます

スマートフォンのお客様はご来店の際にこちらの画面をご提示ください。

パソコンをご利用のお客様は、お手数ですが「印刷」ボタンより印刷してお持ちください。

抽選販売の注意点

- 必ずご指定いただいた店舗でのお渡しとなります。

- 別店舗やご自宅へのご配送もできかねます。

- 当選された方は受け取り期間中に必ずご指定店舗にてご購入ください。

- 受け取り期間内にご購入頂けなかった場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。

- 当選者の受け取り期間内に、ご購入頂けなかった福缶を予告なく店舗にて販売することがございます。

よくあるご質問

-

2点希望で応募しました。1点のみ当選することはありますか?

応募者に対して抽選を行います。2点応募の場合、2点当選か、落選かのどちらかになります。

-

当選しましたが、受け取り期間中に店舗に行くことがどうしてもできません。

やむを得ない理由で受け取り期間中にご購入いただけない場合は、事前に店舗までご連絡をくださいませ。