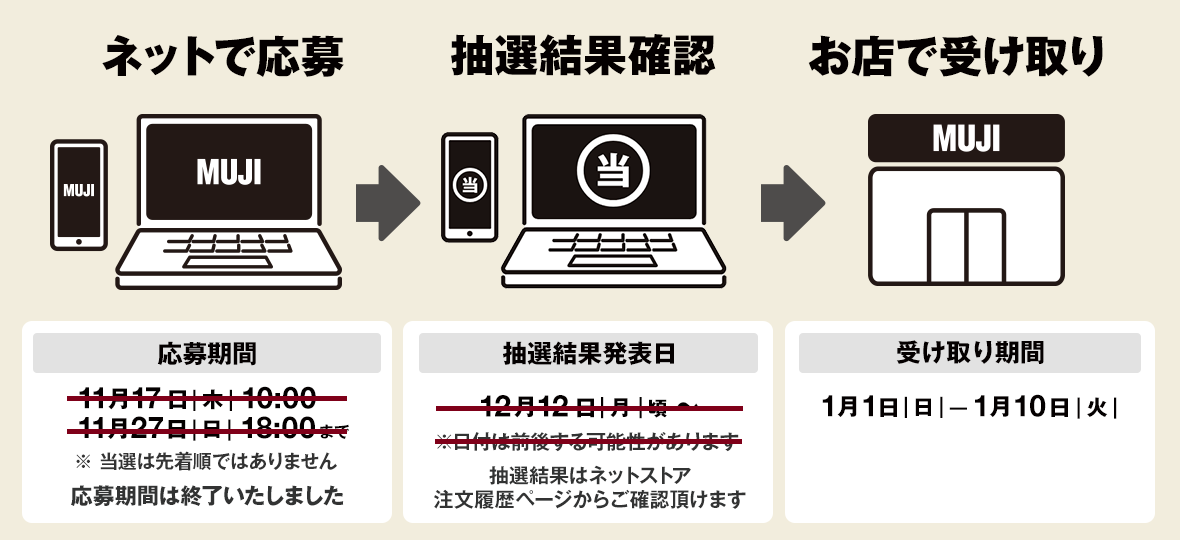

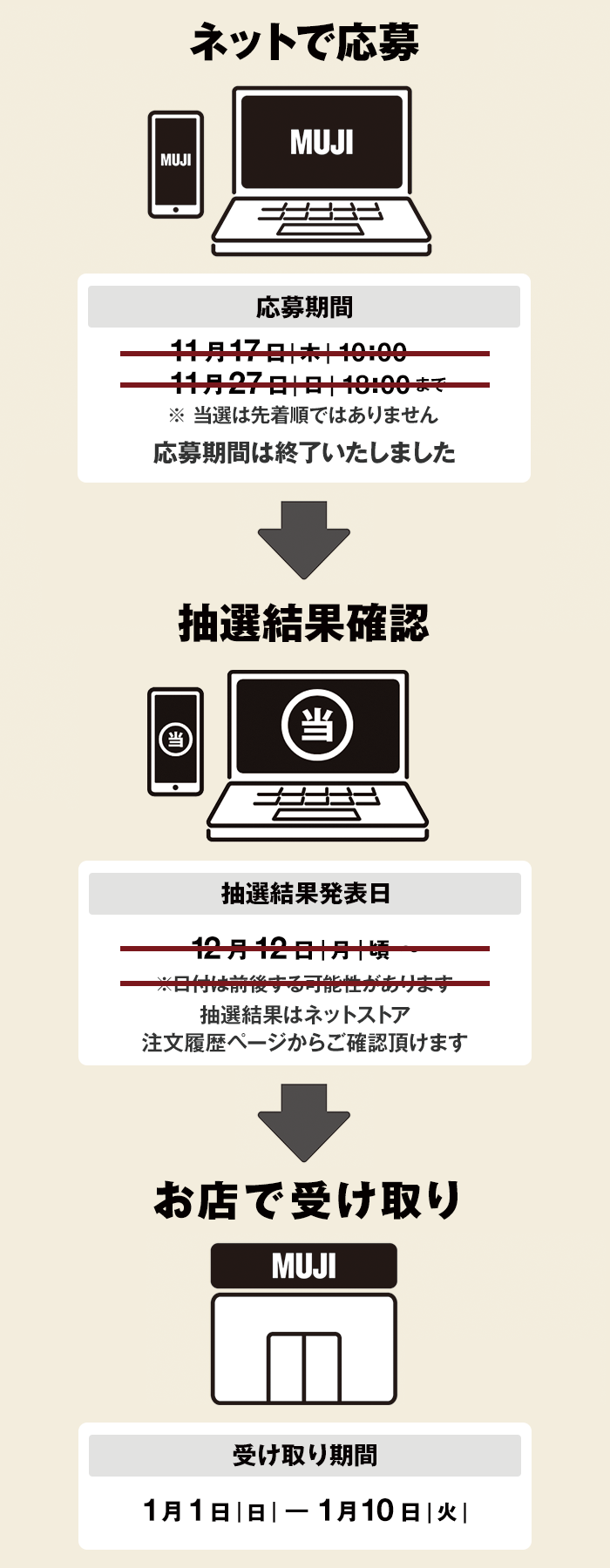

2023年福缶の応募受付期間は終了しました

たくさんのご応募ありがとうございました

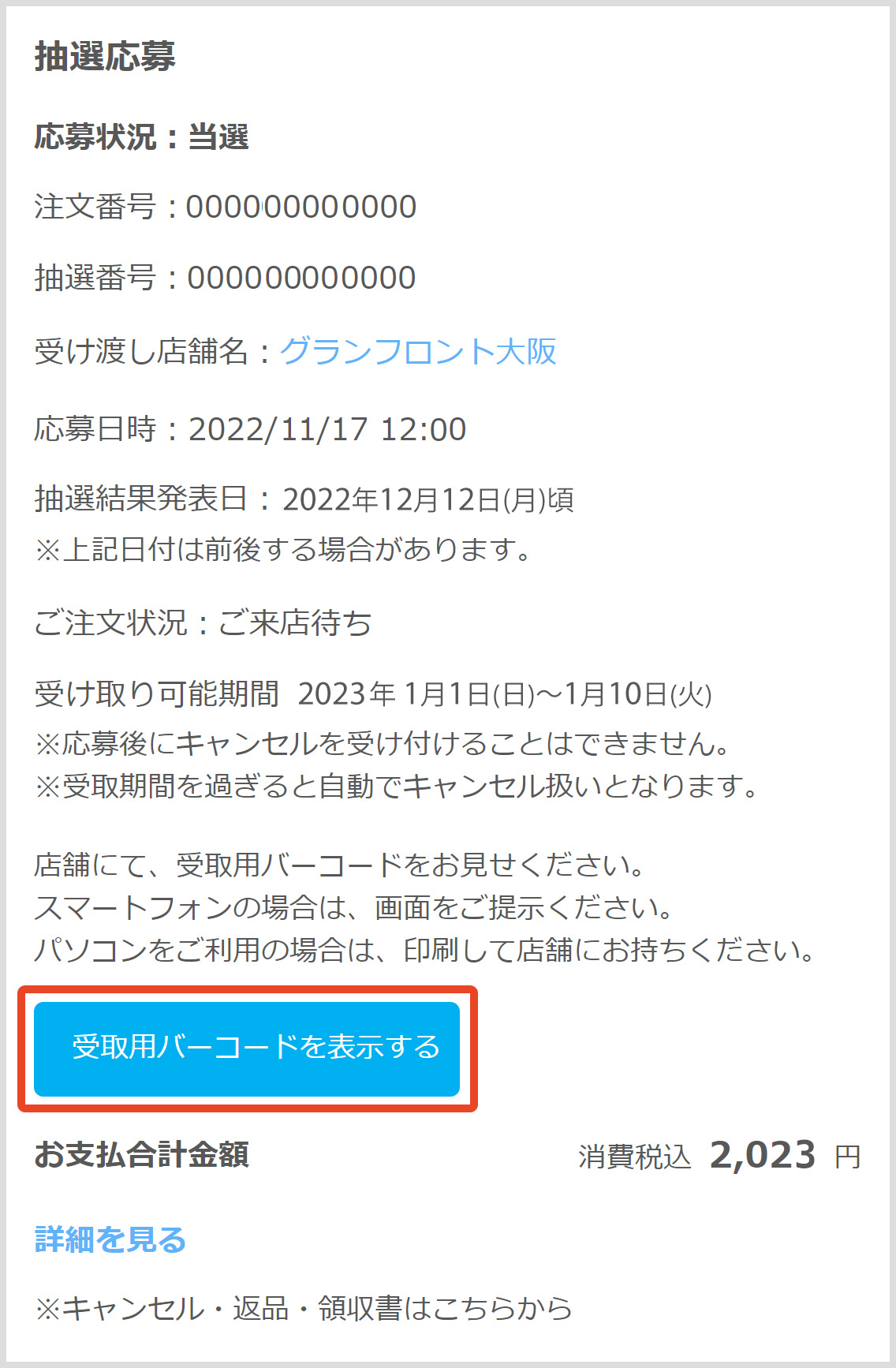

福缶をお店で受け取る

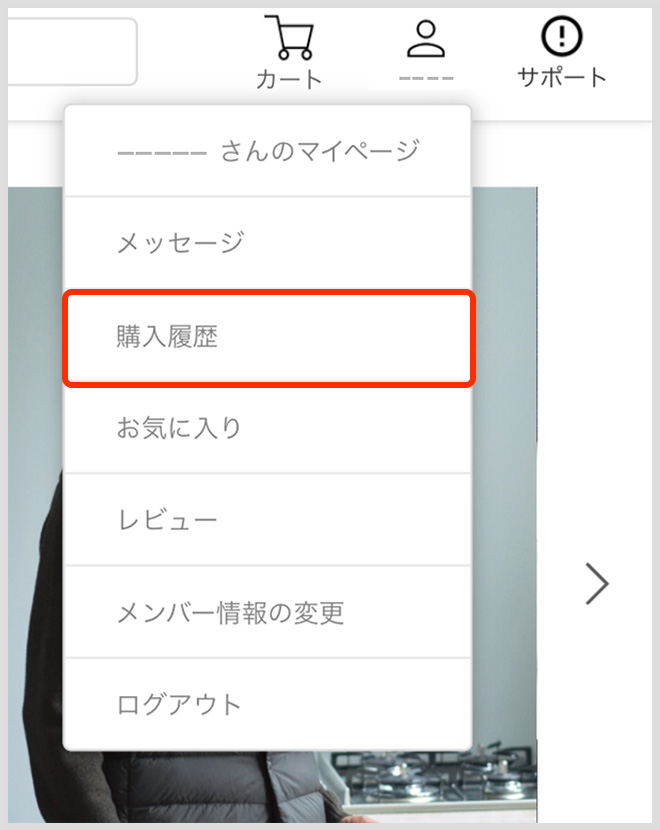

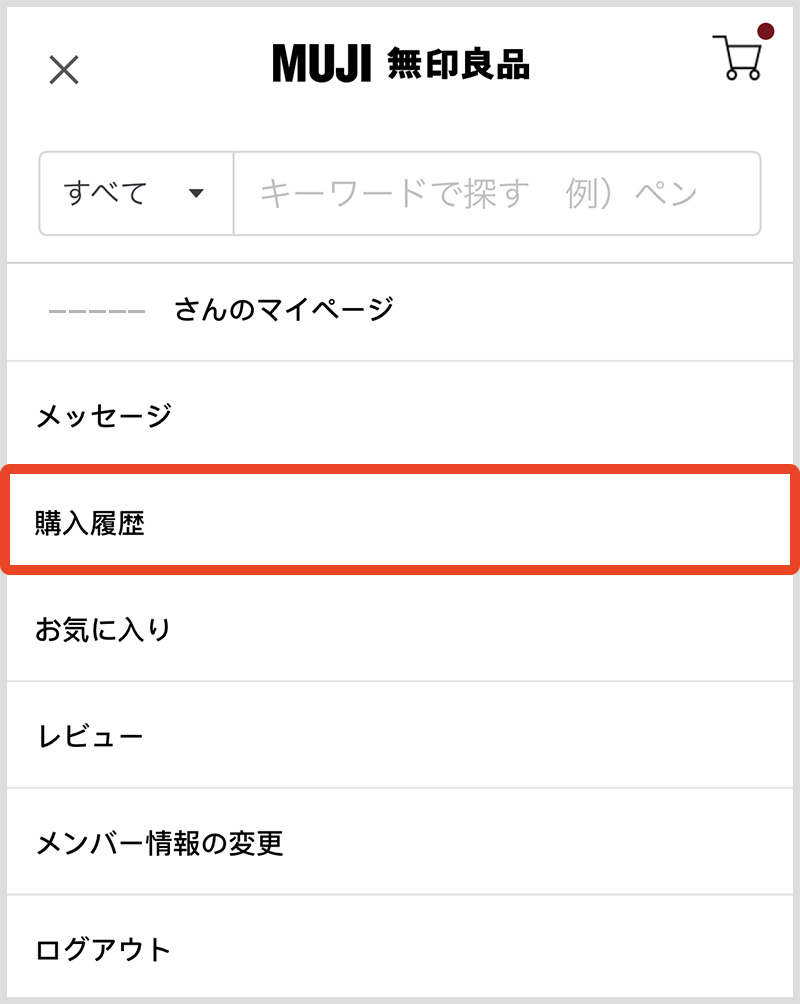

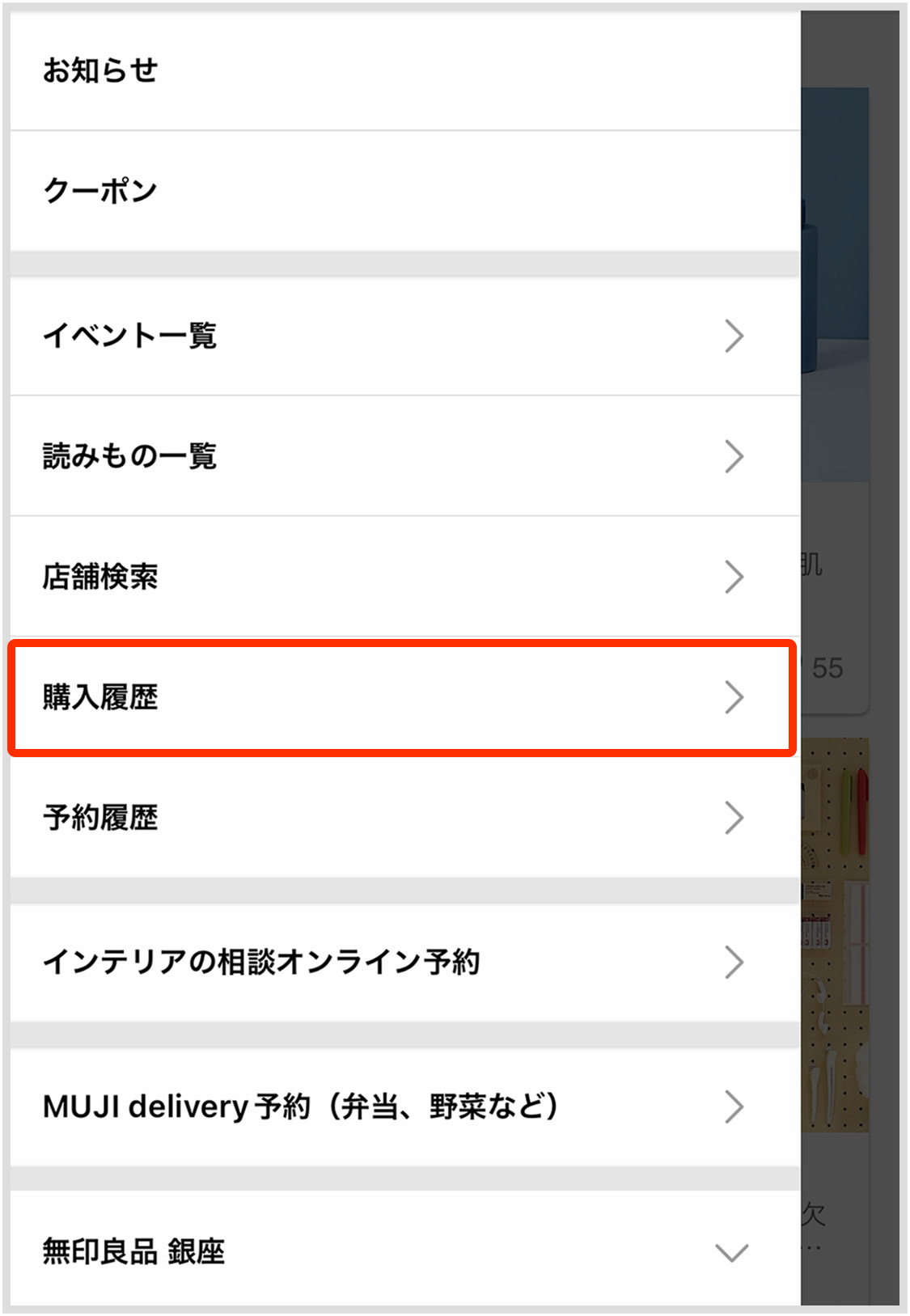

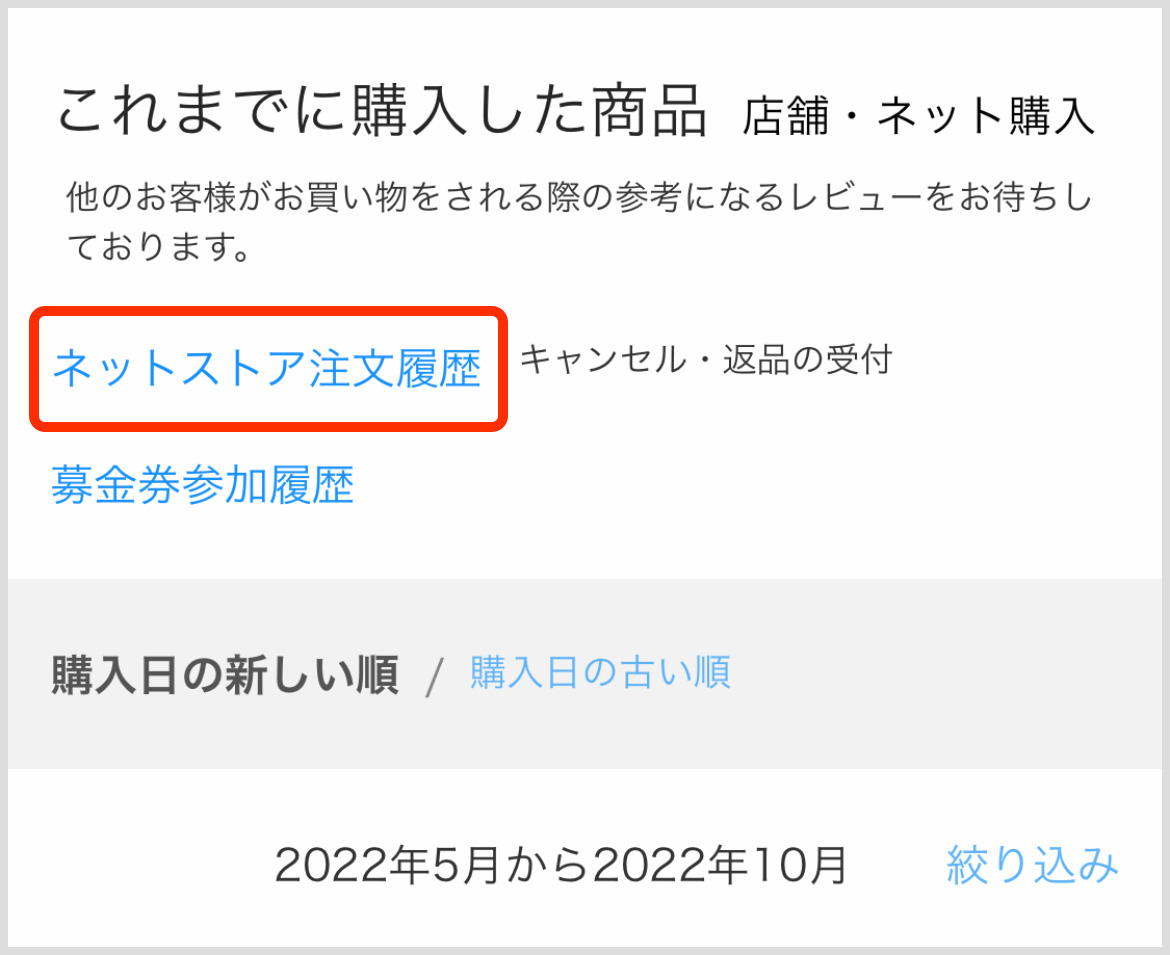

受け取り用バーコードの確認方法

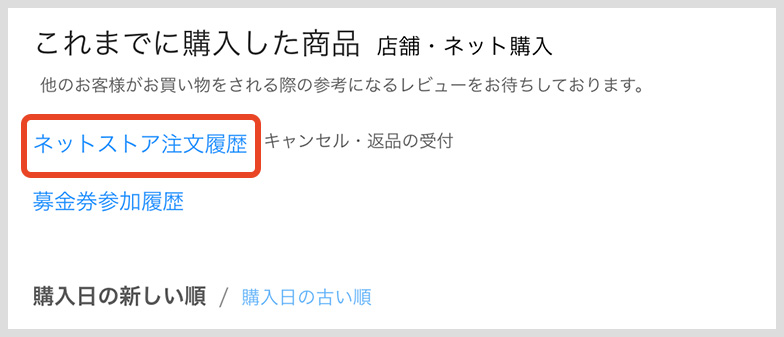

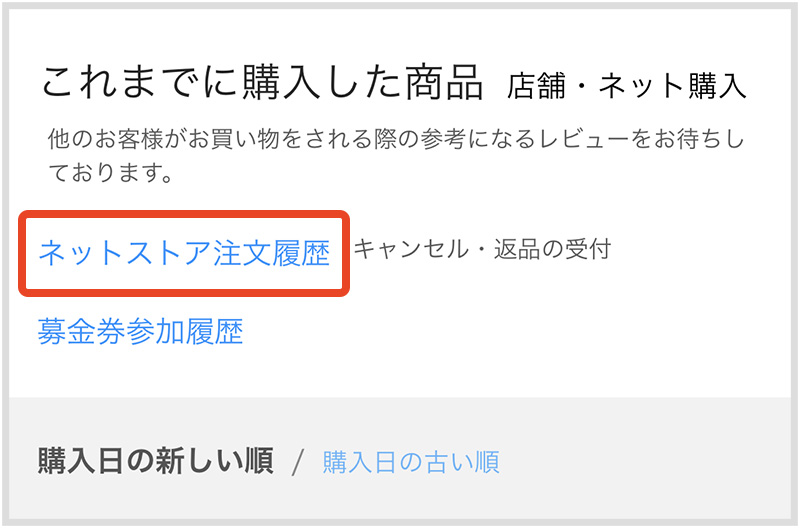

2.当選注文の、「受取用バーコードを表示する」を選択します。

3.受け取りバーコードが表示されます

スマートフォンのお客様はご来店の際にこちらの画面をご提示ください。

パソコンをご利用のお客様は、お手数ですが「印刷」ボタンより印刷してお持ちください。

抽選販売の注意点

- 必ずご指定いただいた店舗でのお渡しとなります。

- 別店舗やご自宅へのご配送もできかねます。

- 当選された方は受け取り期間中に必ずご指定店舗にてご購入ください。

- 受け取り期間内にご購入頂けなかった場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。

- 当選者の受け取り期間内にご購入頂けなかった福缶を、予告なく店舗にて販売することがございます。

よくあるご質問

-

応募制限について、ひとり1点なのは何故ですか?

抽選販売にて、より多くのお客様に福缶を手にして頂く為に、おひとり様1点までとさせて頂きました。

-

当選しましたが、受け取り期間中に店舗に行くことがどうしてもできません。

やむを得ない理由で受け取り期間中にご購入いただけない場合は、事前に店舗までご連絡をくださいませ。

福缶のはじまり

福缶は2012年の正月にスタートし、震災復興の東北を応援したいという想いも込めて、

東北4県(青森、岩手、宮城、福島)の縁起物14種類を缶詰にして販売しました。

その後も継続的に東北を応援しながら、地域に根付いた郷土玩具の面白さをより多くのお客さまへお届けするために、

幅広く日本の縁起物を紹介してきました。

昔から親しまれている、手づくりの縁起物一点と、

2,023円分使えるMUJI GIFT CARD一枚が入ったセットです。

※数量限定。抽選にご応募いただき当選された方のみ購入いただけます

※ネットストアでの配送販売はありません

2023福缶 消費税込2,023円

福缶は2022年に、

10周年を迎えることができました。

日本の縁起物

ニポポ北海道 網走市

『二ポポ』はアイヌ語で「小さな木の子ども」という意味の、木目の美しい槐(エンジュ)を使用した木彫り人形です。願いをかなえてくれるお守りとして、狩りや漁の前に祈りをささげていたと言われています。網走刑務所内で更正を誓う受刑者により全て手彫りで丹念に作られています。 一般社団法人 網走市観光協会 〒093-0003 北海道網走市南3条東4-5-1 TEL 0152-44-5849

木彫りの熊北海道 川上郡

熊はアイヌ語で「キムンカムイ(山の神)」と呼ばれ敬われてきました。人の掌くらいの大きさで生まれた羆(ひぐま)が巨大な体格に成長することから、子どもや人の成長を願う縁起物として、また強い熊から連想される「魔除け、災難除け」として親しまれています。 栗田民芸店 〒088-3465 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-5-21 TEL 015-483-3618

下川原焼土人形 うさぎ笛青森県 弘前市

下川原焼は日用雑貨を作る津軽藩の御用窯でした。当時の藩主が津軽の地に玩具が少ないことを憂い、冬季の閑暇を利用して土人形をつくることを命じました。以来約200年間、鳩笛や干支笛など様々な人形がつくられており、津軽を代表する郷土玩具として人々から親しまれています。 阿保 正志 〒036-8083 青森県弘前市新里字上樋田85-2 TEL 0172-27-3766

土鈴 斧兎秋田県 横手市

昔話で有名な金太郎の鉞を、お供の兎が担ぎ胡座をかいて座った姿をモチーフにした、模様や彩りが魅力的な中山人形の土鈴です。かつて露店で販売をしていた時に、雪の中でも目に留まりやすくするために鮮やかな色が使われるようになったと言われています。 樋渡人形店 〒013-0049 秋田県横手市駅西二丁目3-10 TEL 0182‐32‐1560

八橋人形 干支 卯秋田県 秋田市

八橋人形は秋田県の八橋地区で江戸時代(約200年前)から作られてきた土人形です。近年廃絶の危機でしたが、惜しむ市民の有志が集い「八橋人形伝承の会」を立ち上げ、保存・継承に努めています。重厚な土の感触と色合いが特徴です。 八橋人形伝承の会 〒010-0976 秋田県秋田市八橋南1丁目-8-2 秋田市老人ホームセンター内 TEL 090-5184-7364

和紙張子十二支 卯岩手県 花巻市

古来中国の一説では、"卯"は"茂"が意味する植物が茂る様を表し、新芽がでてきて草木らしく見え始める初々しい様子を、動物の兎が坂道を飛び跳ねながら登っていく可愛らしい姿に例えています。十二支之神として福運を運んでくれることを願って作りました。 小田島民芸所 〒025-0098 岩手県花巻市材木町10-20 TEL 0198-23-4856

コシェルの起き上がり人形 兎岩手県 紫波郡

内張り技法を用いた岩手県の民芸品です。表面には花巻市の成島和紙を貼り重ね、おもりは久慈市の土粘土を使用しています。一つ一つ手書きした個性豊かな愛嬌のある表情には同じものがありません。たまに起き上がらない場合があるのも御愛嬌、手を添えて助けてあげてください。 コシェルドゥ 〒028-3304 岩手県紫波郡紫波町二日町字向山42-1 TEL 019-681-6939

笹野一刀彫 フクロウ山形県 米沢市

米沢市笹野地区にて継承されてきた千数百年来の歴史をもつ笹野一刀彫。コシアブラの木をサルキリと呼ばれる独自の刃物一本で彫り上げていきます。雪深い米沢で、脈々と技術が磨かれ今日まで継承されてきました。木の特性を活かした羽や尾の形状が特徴的なフクロウの人形です。 株式会社 鷹山 〒992-1445 山形県米沢市笹野本町5742-1 TEL 0238-38-3200

仙台張子 卯宮城県 仙台市

仙台では毎年、和紙の柔らかい表情を活かした、かわいらしい首振りの干支人形がつくられ親しまれています。十二支は古代中国では時を表す単位として用いられており、文字の読めない庶民にも理解できるよう動物の名をあてはめたと言われ、現代にも息づく信仰の対象となっています。 高橋はしめ工房 〒980-0001 宮城県仙台市青葉区中江2-8-5 TEL 022-222-8606

堤人形 瓢箪抱き招き猫宮城県 仙台市

堤人形は伊達政宗公の時代に藩内の産業発展のため始まりました。現在でも当時の型を使ってつくられており、土型の一部は仙台市の有形文化財に指定されています。瓢箪抱き招き猫は、古来より縁起の良い瓢箪と、福を招く招き猫で、無病息災や魔除け、子孫繁栄と商売繁盛を願っています。 堤人形 つつみのおひなっこや 〒981-0902 宮城県仙台市青葉区北根1-16-14 TEL 022-233-6409

鳴子こけし えじこ宮城県 大崎市

宮城県北西部の山間にあり、古くから湯治場として知られる鳴子温泉郷。この地で江戸末期に始まり、子どもの健やかな成長を願う縁起物として親しまれてきた「鳴子こけし」。鳴子では藁(わら)やあけびで編んだかごを「えじこ」と呼びます。かごに入った赤ちゃんを表した愛らしいこけしです。 桜井こけし店 〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元26 TEL 0229‐87‐3575

会津はり子 赤べこ福島県 会津若松市

会津地方では牛のことを「ベコ」と呼びます。1200年程前に柳津にある圓蔵寺の建立の際、どこからともなく現れ最後まで働いてくれた赤毛の牛の伝承が残されています。忍耐と力強さ、また福を運ぶ「赤べこ」として親しまれ、子どもの誕生には壮健を祈り疫病除けとして贈られています。 有限会社 民芸処番匠 〒965-0811 福島県会津若松市和田1-6-3 TEL 0242-27-4358

来らんしょ 卯福島県 会津若松市

会津若松市の山中で作られる中湯川人形は、数多くの型があり、それぞれ個性的な表情を楽しむことができる土人形です。「こらんしょ」とは現地の方言で「いらっしゃい」「おいでやす」という意味があります。三つ指をついて福を歓迎する、招福の干支人形です。 工房 千想 〒965-0815 福島県会津若松市東山町中湯川256 TEL 0242-28-1640

三春張子 玉うさぎ 豆サイズ福島県 郡山市

三春で張子人形がつくられ始めたのは、一説によると三百数十年前。伏見人形が三春地方に伝わり、高柴村の人々が張子人形をつくり始めました。今でも「高柴デコ屋敷」と呼ばれる集落で様々な郷土玩具がつくられています。伝統の「玉うさぎ」は、日本古来のうさぎと同じように目が黒く、歴史を感じさせる人形です。 高柴デコ屋敷 彦治民芸 〒963-0902 福島県郡山市西田町高柴字舘野80-1 TEL 024-972-2412

白河鶴亀松竹梅だるま福島県 白河市

300年ほど前からつくられている白河だるまは、眉は鶴、ひげは亀、頬のびんひげは松と梅、あごひげは竹を表す、大変縁起のよいだるまです。願いを込めて向かって右側の目に目玉を入れると必ず成就するといわれています。 白河だるま総本舗 渡辺だるま店 〒961-0907 福島県白河市横町30番地 TEL 0248-23-3978

弥治郎こけし 桃子福島県 いわき市

こけしは昔、木地師が子どもに与えた玩具が発祥で、次第に湯治場のお土産ものとして東北地方で盛んにつくられるようになりました。宮城県の弥治郎地区で誕生した弥治郎こけしは、頭のベレー帽のようなろくろ模様が特長で、少女の愛らしい表情が見る人の心を和ませます。 木地処さとう 〒970-8022 福島県いわき市平塩字徳房内92-3 TEL 0246-83-1432

ダルマ抱き招き猫埼玉県 越谷市

埼玉県は大都市大江戸が近かったことから、玩具の一大生産地として栄え現在に至っています。日光街道沿いは昔から桐の木がよく育つため豊富に手に入る桐粉と、生麩糊を練り固めて色彩をほどこした練り人形は、丈夫で軽いのが特徴です。 鈴幸人形店 〒343-0025 埼玉県越谷市大沢4-6-52 TEL 048-976-2266

芝原人形 ベタ兎千葉県 長生郡

芝原人形は、東京浅草の今戸人形を元に明治初期から長南町芝原で作り続けられた、素朴な造形と鮮やかな色合いが特徴の人形です。一度廃絶してしまいましたが、千葉惣次によって復刻されました。古来より月に住むと言い伝えられてきた縁起の良い兎の土人形です。 芝原人形 草の子窯 〒297-0154 千葉県長生郡長南町岩撫44-1 TEL 0475-46-0850

起上うさぎ石川県 金沢市

加賀藩の下級武士の手内職として広まり、正月の市や祭礼の際に売られていたと言われる金沢張子は、今では素朴で愛らしい郷土玩具として親しまれています。ゆらゆらゆれる愛嬌たっぷりのうさぎを表した「起き上がりこぼし」です。 株式会社 中島めんや 〒920-0907 石川県金沢市青草町88番地 TEL 076-232-1818

とやま土人形 うさぎ富山県 富山市

とやま土人形は、江戸時代から代々伝承されてきた型や技法に、とやまの産業、伝統、風習を取り入れて、一つひとつ真心をこめた手づくりの伝統民芸品です。『うさぎ』は「月神の神使」とも言われ、縁起物・玩具として親しまれています。 とやま土人形伝承会 〒930-0881 富山県富山市安養坊1118-1 TEL 076-431-4463

五箇山和紙 紙塑民芸品 卯富山県 南砺市

世界遺産「相倉合掌造り集落」で有名な富山県五箇山では、古くから手漉き和紙の生産が行われていました。紙塑民芸品は、和紙生産の際に出る端材を利用してつくられています。加工した紙粘土を型に押し込んで成形し乾燥させて和紙を張り付け、手作業で絵付けされた愛らしい縁起物です。 農事組合法人五箇山和紙 〒939-1923 富山県南砺市下梨148 TEL 0763-66-2016

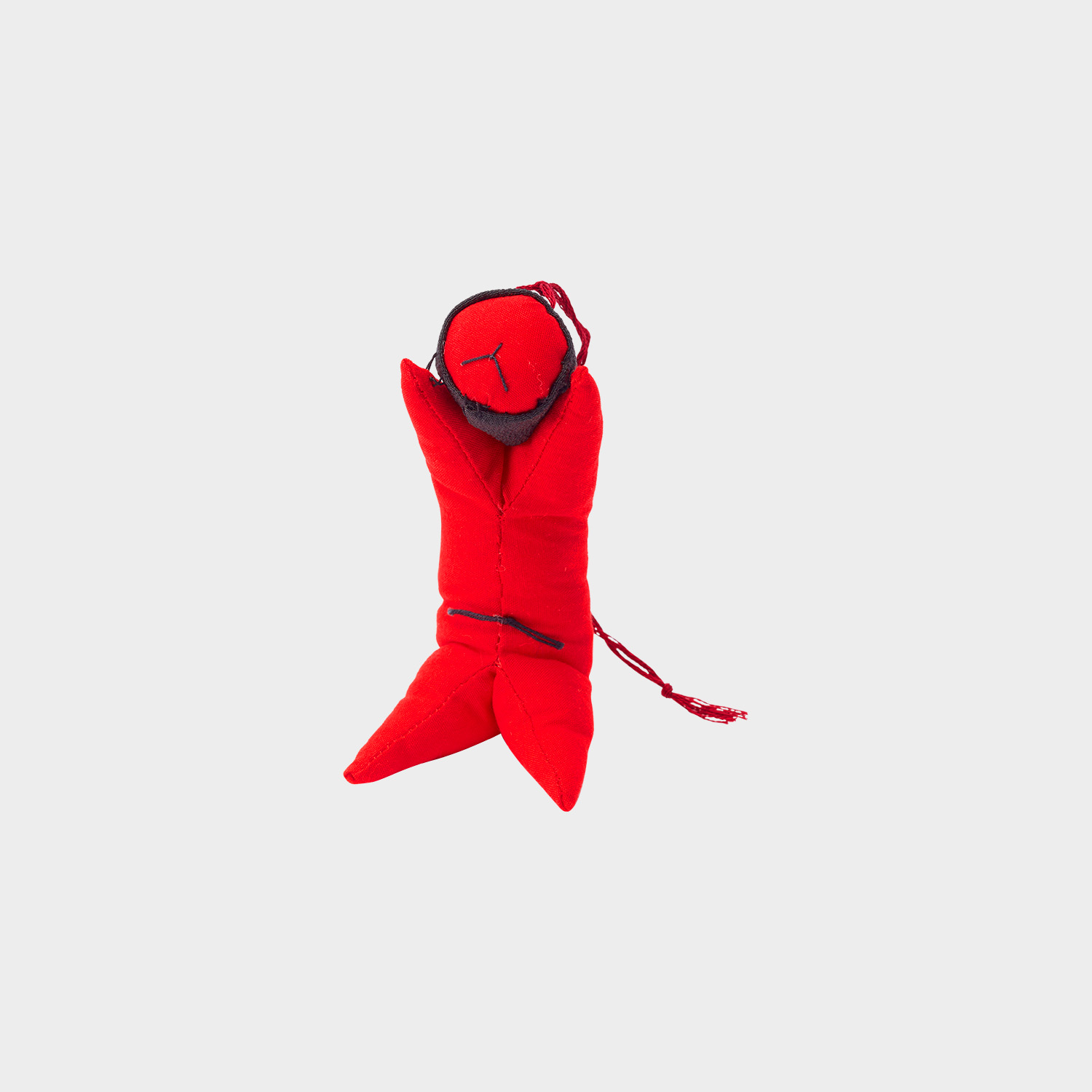

飛騨の猿ぼぼ岐阜県 高山市

岐阜県飛騨地方では赤ん坊のことを「ぼぼ」といいます。古くは親が子の健康を願いながら作り、玩具として子どもに与えたと言われています。赤は魔除け・疫病除けの色として使われ、赤い顔が猿の赤ん坊に似ていることから「さるぼぼ」と呼ばれるようになりました。 円空洞 〒506-0025 岐阜県高山市天満町6-7 TEL 0577-32-1385

玩具工房 開運招き卯愛知県 瀬戸市

瀬戸は豊富で良質な陶土に恵まれ、平安時代より約千年にわたり焼き物を作り続け、日常の陶磁器「せともの」として親しまれてきました。多様な製造技術と瀬戸の白い陶土を用いて、職人が一つ一つ生産しており、新年を迎える準備として干支物を作り続けています。 株式会社 瀬戸陶芸社 〒489-0914 愛知県瀬戸市孫田町6-4 TEL 0561-82-2869

寅童子愛知県 新城市

寅の年、寅の日、寅の刻に誕生した徳川家康公が鳳来寺の十二神将のうち寅の方角にある寅童子と呼ばれた仏像の化身であった、という逸話をもとに作られた「起き上がりこぼし」です。転んでも必ず起き上がる縁起の良い玩具として親しまれています。 吉一商行 竹内 修 〒441-1615 愛知県新城市大野字小林14 TEL 0536-32-1733

近江だるま滋賀県 東近江市

近江の張り子だるまは、木型に細くちぎった和紙を張り重ねて乾かしたあと、重しとなるよう田んぼの土をつけて、さらに和紙を張り重ねてつくられる「おきあがりこぼし」です。表情はとぼけた様な、困ったような、見ていて飽きない愉快で上品な顔立ちです。 近江だるま保存会 〒521-1224 滋賀県東近江市林町43-2 TEL 0748-42-0195

素焼なごみ人形 兎三重県 四日市市

素焼なごみ人形は伝統的な技法を使いながら、ホッとする優しさを持った土鈴です。うさぎはぴょんぴょん飛び跳ねて動く様から、跳躍・躍進を意味する縁起の良い動物とされています。また子供も沢山産むことから、子孫繁栄のお守りとしても親しまれています。 栄拓産業 〒510-0822 三重県四日市市芝田1-1-15 TEL 059-352-7246

京土鈴 どんつき京都府 京都市

『京土鈴』は"京ことば"から生まれた縁起物です。うさぎは、ぴょんぴょん飛び回ることから「飛躍する」、長い耳からは「自分の身を守る情報を集める」と言われ、成長や発展を祈願する商売繁盛の縁起物として親しまれてきました。餅つきが得意なうさぎが、月ごとドンと突くことで「月=ツキ=運」を力強く呼び寄せます。京言葉「どんつき」→本来の意味【突き当たり】 株式会社 MASSO. 〒615-0083 京都府京都市右京区山之内瀬戸畑町10-3 TEL 075-203-8454

京陶人形 小判卯京都府 京都市

京陶人形は京都で作られている陶彫人形です。顔料などで極彩色に仕上げたものから、土味を生かした淡彩色のもの、本焼きで仕上げたもの等いろいろな表現で親しまれてきました。小判にのった卯は、長い耳で商売に良い話を集めてきて金運を向上させます。 株式会社 土田人形 〒615-0915 京都府京都市右京区梅津南町1-10 TEL 075-871-6834

ふでうさぎ奈良県 香芝市

この干支は、障害のある人の新しい仕事を生み出す拠点「Good Job!センター香芝」で作られています。うさぎの毛を細い管に挟み糸で巻き付けたものが始まりともいわれている筆。情報を後世に伝達するために重宝された筆にちなんだ、時代を超えて物語や想いを運んでくれるうさぎです。 Good Job! センター香芝 〒639-0231 奈良県香芝市下田西2-8-1 TEL 0745-44-8229

瓦猿和歌山県 和歌山市

瓦猿はその名の通り、瓦の製法で作られる猿の土人形です。江戸時代より瓦町と呼ばれ瓦職人の町として栄えてきた和歌山市田中町で、安産・子授けの祈願として奉納されてきました。近年では「変わらざる」として安泰を祈願するお守りとしても広まっています。 野上 泰司郎 〒640-8329 和歌山県和歌山市田中町4-112 TEL 073-425-1988

導きの八咫烏和歌山県 田辺市

紀州桧材を両面一刀彫りで一つひとつ手作りで仕上げた、ぬくもりのある郷土玩具です。日本神話において神武天皇を大和橿原まで先導したといわれ、太陽の化身ともされる伝説の「八咫烏」にちなんでいます。 有限会社 文左 〒646-0028 和歌山県田辺市高雄1-22-9 TEL 0739-22-9955

神戸須磨張り子 歌う兵庫県 神戸市

須磨張り子は、須磨の地に古くから伝わる昔話を題材にするなど、この地ならではの異国情緒が感じられる創作張り子です。兎のように真っ白く、いつも上を向いて生きたいという想いが込められた「歌う」は、天災や病気などに悩まされる日々を乗り越えようと、声を大にして歌う姿を表しています。 神戸須磨張り子 〒654-0036 兵庫県神戸市須磨区南町2-4-15 TEL 078-734-5397

木彫十二支 卯鳥取県 岩美郡

1300年の歴史がある山陰最古の岩井温泉で、江戸時代より「ろくろ」と呼ばれる特殊な工具を使って木工品を作る木地師として、食器などをつくってきました。八代目が考案した「木彫十二支」のひとつ、素朴でユーモラスな表情が愛らしい干支人形です。 おぐら屋 〒681-0024 鳥取県岩美郡岩美町岩井319 TEL 0857-72-0520

邑久張子 雪うさぎ岡山県 瀬戸内市

瀬戸内では古くから男児が誕生すると、強くたくましく育つよう願って張子の虎を贈る習慣があります。この工房でも約60年前から本格的に張子の制作を始め、現在では虎だけではなく十二支の人形を手がけています。人形は吹き込み技法により制作され、型から抜いた後は天日干しを行い、一つ一つ丁寧に絵付けが施されます。 有限会社 武久守商店 〒701-4214 岡山県瀬戸内市邑久町本庄2002-2 TEL 0869-22-0530

福兎岡山県 英田郡

福卯は岡山県の西粟倉村で森を受け継ぎ育ててきた土地ならではの香り高いヒノキを使い、ひとつずつ作られた美しい木目の干支の福車です。躍動感がある卯が走り回ることで、飛躍や豊穣という願いが込められています。 株式会社 ようび 〒707-0502 岡山県英田郡西粟倉村坂根43 TEL 0868-75-3223

長州土鈴 亀山口県 美祢市

山口県下関の古い神社の授与土鈴です。亀を祭る神社で「福の神」ならぬ「福の亀」として全ての人に福をもたらす授与土鈴は、山口の土と音を基として一つ一つ心を込めてつくられています。 有限会社 民芸くらもと 〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉614 TEL 0837-62-0208

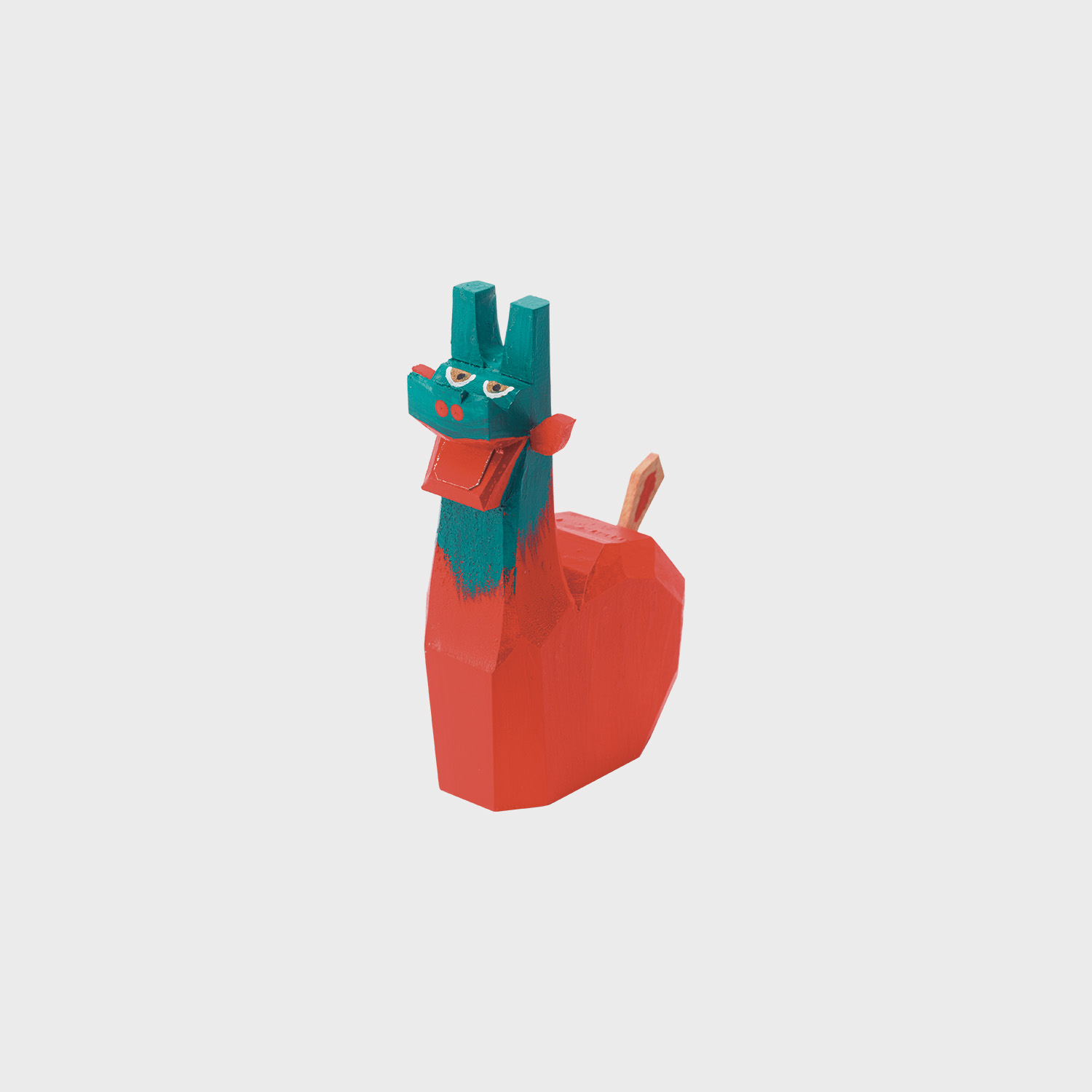

牛鬼ブーヤレ愛媛県 宇和島市

毎年7月に宇和島で行われるお祭りに登場するのが、全長5-6mもある牛鬼です。子どもたちが吹き鳴らすブーブーとなる竹ボラの音から「ブーヤレ」とも呼ばれ、街を練り歩き、ゆく先々の邪気を払います。この木彫りのブーヤレも魔除けのお土産として親しまれています。 株式会社 宇和島名産即売所 〒798-0034 愛媛県宇和島市錦町9-2 TEL 0895-22-2718

干支土佐うさぎ高知県 高知市

廃絶してしまった高知特有の郷土玩具を復刻するために、残された資料を元に様々な人形の制作に励んでいる民芸店ちゃまみギャラリー。内原野焼からうまれた陶製のうさぎは、温かみのある焼き色と素朴なフォルムが特徴です。 とさ民芸店 ちゃまみギャラリー 〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1-15-7 TEL 088-882-0171

土佐和紙漆喰人形 福うさぎ高知県 吾川郡

土佐では昔からとても身近な存在であった土佐和紙と漆喰を使い、裏彩色という技法で着色された人形です。表面には柿渋などを塗り、漆喰を絞った液に顔料を混ぜて着色することで、味わい深い仕上がりになっています。白うさぎの神話にちなんだ、よみがえりと新しい年を祝う蒲の穂を抱いた福うさぎです。 草流舎 〒781-2110 高知県吾川郡いの町3811 TEL 088-892-1045

下浦土玩具 くるまエビ熊本県 天草市

長寿を願う縁起物として人気のエビ。中でも、栄養価が高くて何より美味な「くるまエビ」は、みんなが大好きな天草の名産です。みなさまの間を、クルクルと福が回っていきますようにとの願いを込めて作っています。 しもうら弁天会 〒861-6551 熊本県天草市下浦町1303-1 TEL 090-9587-7589

御幣猿熊本県 玉名郡

木葉猿は、約1300年前に木葉山の赤土で祭器をつくり残りの土を捨てたところ、猿に化けたという伝説から生まれました。悪病、災難避け、安産、子宝、子孫繁栄の守り神として古くから親しまれています。指先だけで粘土をひねってつくり、素焼きした素朴な郷土玩具です。 木葉猿窯元 〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉60 TEL 0968-85-2052

尾崎人形 クロツラヘラサギ佐賀県 神埼市

尾崎人形は、13世紀末の元寇により捕虜となった兵隊が、故郷を偲びつくりはじめたのが始まりと言い伝えられています。佐賀の干潟に飛来する、クチバシが特徴的な「クロツラヘラサギ」をモデルに製作した土笛です。 尾崎人形保存会 〒842-0015 佐賀県神埼市神崎町尾崎546 TEL 0952-53-0091

のごみ人形 うさぎ鈴佐賀県 鹿島市

日本三大稲荷のひとつ、祐徳稲荷神社の参拝土産として広まったのごみ人形は、1945年の終戦時、人々の心に潤いと楽しさを届けたいとの思いで作り始めました。飛び跳ねて動き回るうさぎから、飛躍の願いが込められている土鈴人形です。 のごみ人形工房 〒849-1314 佐賀県鹿島市大字山浦甲1524 TEL 0954-63-4085

曳山土人形 小山 源義経の兜佐賀県 唐津市

佐賀県唐津市で毎年行われる「唐津くんち」で市内を巡行する曳山は、町々で競い莫大な費用を使って武家に対する唐津っ子の意気込みを示したものとして制作され、赤獅子から七宝丸まで合計14台あります。この豪壮な由緒ある曳山を、唐津の民芸品「曳山土人形」として手作りで制作しています。 唐津民芸曳山 〒847-0064 佐賀県唐津市元石町92-1 TEL 0955-72-7616

貯金ダルマ佐賀県 武雄市

明治十五年に原田亀治郎が博多人形師藤原清重に弟子入りしたのち、九州各地で修行をして嬉野町吉田山にたどり着き、弓野のつくり酒屋でお世話になった恩義に報いるため本格的な弓野人形を作り始めました。素朴な土焼人形のぽってりとした形と、鮮やかな彩色が魅力です。 江口人形店 〒843-0231 佐賀県武雄市西川登町大字小田志14900 TEL 0954-28-2028

佐土原人形 雪卯宮崎県 宮崎市

約400年前に朝鮮の陶工より人形の作り方を教わったのが始まりとされる、佐土原人形。地域に根付き多くの人に親しまれてきました。その中でも雪卯は、代々受け継がれてきた200年以上の歴史ある型のひとつからできています。 佐土原人形店 ますや 〒880-0301 宮崎県宮崎市佐土原町上田島1396-10 TEL 070-4226-3641

帖佐人形干支 卯鹿児島県 姶良市

帖佐人形の歴史は古く、1597年慶長の役により渡来された陶工達が帖佐村に窯を築き帖佐焼を始めると共に、人形の製作も地元民に継承したのが創始とされています。目に鮮やかな色彩は、いかにも縁起がよく、桃の節句や端午の節句など節目の日に縁起物として贈られる風習があります。 帖佐人形窯元 〒899-5431 鹿児島県姶良市西餠田1372 TEL 099-227-7514