MUJI BOOKS 人と物

ずっといい言葉を文庫本で。

人と物をつなぐ「人物シリーズ」です。

人と物3 「小津安二郎」

椅子のない日本のくらしを舞台に日常生活を描いた

小津監督が綴る「映画の味・人生の味」他11編を収録。

『東京物語』などの名作を生んだ日本映画界の巨匠・小津安二郎。日本間でくらす家族の日常をローアングルと呼ばれる独自のカメラワークで端正に描きました。本書には、映画づくりに欠かせなかった特注の三脚や直筆の絵コンテ、日記、「グルメ手帖」などのゆかりの品と、「映画の味・人生の味」を含むエッセイや発言録を収録します。

【書籍情報】

MUJI BOOKS文庫 人と物3『小津安二郎』

著者 小津安二郎

定価500円(税抜き)

2017年6月1日 初版第1刷発行

ISBN978-4-909098-02-3 C0195

【目次】

くらしの形見

小津安二郎の言葉

丸之内点景

車中も亦愉(またうれ)し

僕は映画の豆監督

小津安二郎芸談

ライス・カレー

僕は年をとったらしい

ここが楢山

泥中の蓮を描きたい

性格と表情

映画の文法

映画の味・人生の味

逆引き図像解説

この人あの人

購入方法:MUJI BOOKS全店及びネットストア

※ 在庫の有無については各店舗にお問い合わせください

くらしの形見

小津安二郎がたいせつにした物には

こんな逸話がありました。

白いピケ帽が好きで、季節に関係なく撮影現場で被った小津監督。ダース単位で注文しては、少し汚れたら自宅で洗いました。気に入ったものがあればその製品だけを使い続けることが多く、トレードマークのピケ帽だけでなく白シャツなども同じ品を一度に買い揃えました。

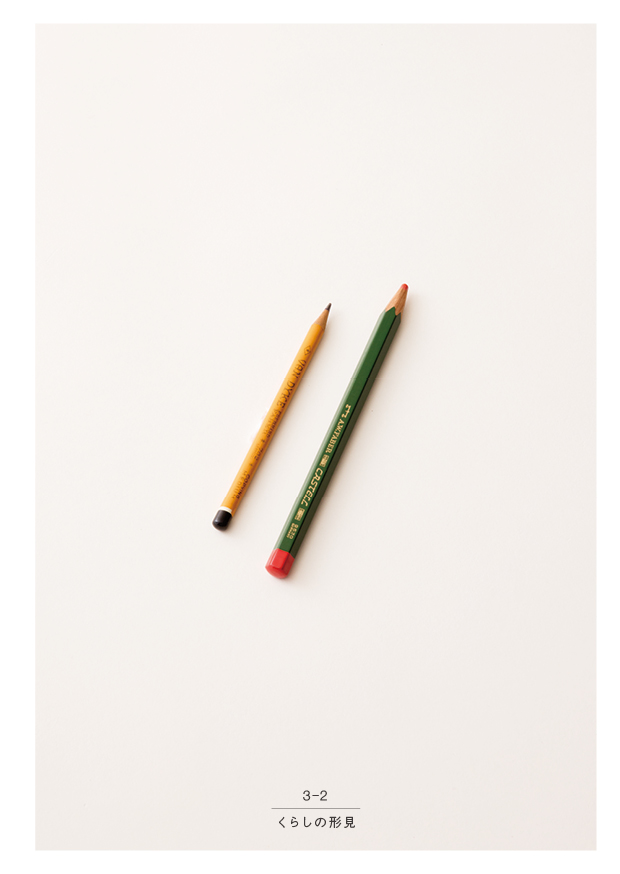

ドイツの老舗メーカー「ファーバーカステル」の赤太タイプ。青色とセットで絵コンテの書き入れに使う必須道具でした。演出では、絵コンテ・自筆シナリオ・撮影用シナリオの3点セットを用いるのが常で、カメラのアングルや人物ごとに色を使い分けるのが小津流でした。

ローアングル/ローポジションと呼ばれる小津映画独特の低い位置からのカメラワークを可能にしたのがこの三脚です。蒲田の鉄工所で特注した一品で、その赤い見た目と形状から付いた通称は「カニ」。塗装がはげるたびに何度も塗り直しました。

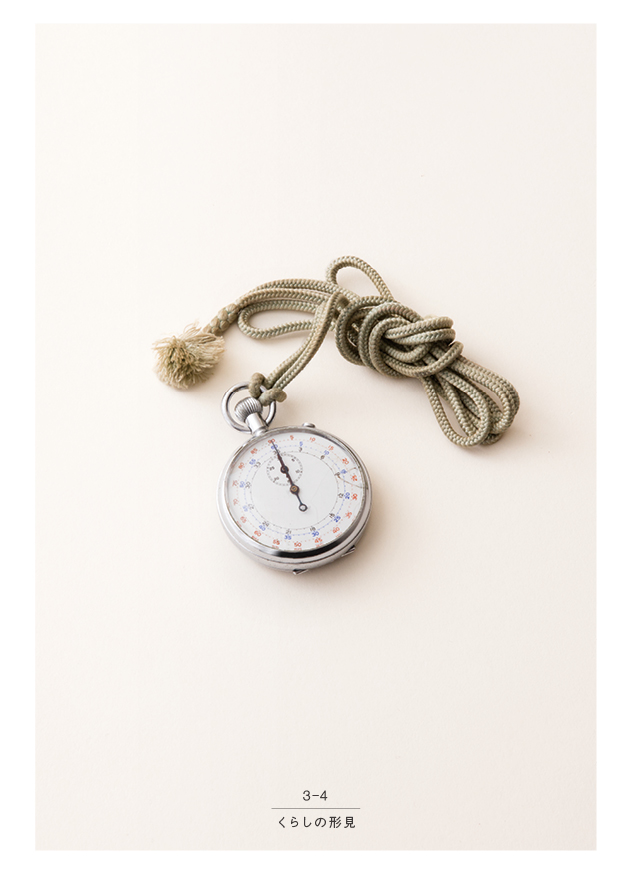

小津映画の名カメラマン厚田雄春とあつらえた揃いの一品。1周60秒の目盛りとともにフィート数のカウンターを備え、撮影用にカスタムされています。フィルムが回ると、ふたりが同時にカチッと計測をスタートする音が撮影所に響きました。

晩年に母とくらした北鎌倉の自邸に掛けた直筆の表札。映画の題字なども自ら筆をとることが多く、この表札も小津監督ならではの柔らかい筆の運びで綴られています。自邸は大船撮影所に近く、文士が多く住んだこの地で作家の里見弴らと交遊しました。

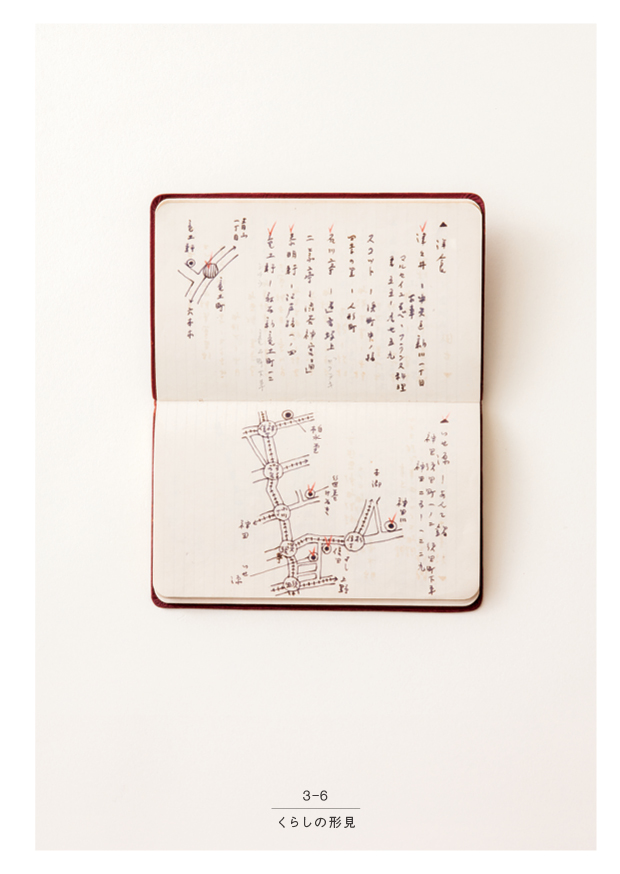

食道楽だった小津監督は、訪れた料理店で食べた好物を小まめに記録しました。青山の老舗仏料理店の竜土軒、あんこう鍋の神田いせ源など和洋を問わず好んで通った名店の数々が地図付きで記されています。毎日つけていた日記も食べ物の記録でいっぱいで、大好物は鰻でした。

お酒が好きで、行きつけの酒場は銀座のおそめやエスポヮール。コレクションは何十枚もあり、通った店からはコースターを何枚も持ち帰ってきました。これらのコースターの優れた意匠に影響を受けたのか、小津映画の酒場街には自らデザインを手がけた洒脱な看板が頻繁に登場します。

スウェーデンのコクムス社製のやかんで、朱の赤が小津好みの一品。初のカラー作『彼岸花』では劇中に何度も登場し、画面構成の差し色として重宝されました。小道具の一つひとつにこだわり、自ら店を訪ねて買いつけることも。撮影後はこのやかんを持ち帰り、自宅でも愛用しました。

この人(プロフィール)

小津安二郎(おづ やすじろう)/映画監督(1903-1963)

東京の深川に生まれ、三重県松阪で少年期を過ごす。1923年、松竹キネマ蒲田撮影所に撮影部助手として入社し、27年に『懺悔の刃』で監督デビュー。戦前から戦後にかけて日本映画の巨匠として数々の傑作を生んだ。53年、代表作『東京物語』を撮影し、晩年はコンビの野田高梧と蓼科に滞在して作品を執筆。私生活は母と二人で住まい、生涯独身で通したが、映画では娘の嫁入りをめぐる父の姿をよく描いた。作品には『麦秋』『秋刀魚の味』など。手がけた54本のうち37本が現存。