暮らしにマッチする無印良品の

テーブル

ダイニングやリビングシーンはもちろん、ワークスペースとしても。

用途別や種類別に、あなたにぴったりのテーブルの選び方をご紹介します。

おすすめのテーブル

木製テーブル

- コンパクトなサイズで部屋に置きやすい

- 継脚を取り付けることで、用途に合わせて高さを調整できる

- 同シリーズの「木製アームチェア」と組み合わせると、ぴったり入る

- 製品の特長をみる

-

-

天板の高さの調整が可能です

脚の先についた継脚部分を外すことで、天板の高さを下げることができます。高さ66.5cmまたは72cmを設定できるので、カフェテーブルとして使えるだけでなく、生活の変化に応じて、一般的な高さのダイニングテーブルやデスクとしても使うことができます。

-

使わないときは、なくさないように

継脚は使用しない場合、天板のウラに取り付けできるので、紛失の心配がありません。

-

組み合わせて使える

-

座面の高さを低く、アームの幅を広く長めに設定しているので、ゆったりくつろいで座ることができます。

-

座面に再生ポリエステル素材を使用した、シンプルなスツールです。

組み立て式で、3脚まで積み重ねができます。

テーブルの種類

木製テーブル選べる天板シリーズ

木目がやさしい天板と、お手入れのしやすいメラミン天板の2種類から選べます。

二人暮らしのコンパクトなダイニングテーブル~6人掛けの大きいテーブル、仕事用のデスクまで6サイズの展開でどんなお部屋にも合わせやすいテーブルをつくりました。

- シリーズの特長をみる

-

ベトナム生まれの「ゴムの木」でテーブルをつくりました。

ラバーウッド材は、ベトナムで計画的に植樹されたものを使用しています。添木をつけて育てた苗木を植樹し、一般的には7年目あたりから樹皮に傷をつけ、ゴムの樹液を採取します。採取開始から15〜20年ほどの間に、1本の木から約1280Lもの樹液を採取します。樹液が採取できなくなった木は、次の植樹のために伐採されます。

伐採後、樹液の採取ができなくなったラバーウッド材を、家具材として活用しました。天板の違い

ラバーウッドのあたたかみのある素材感を楽しみたい方はナチュラル天板がおすすめです。明るくすっきりした雰囲気にしたい方や、テーブルで書き物が多い方は、キズに強いメラミン天板がおすすめです。各6サイズから、使う人数・用途に合わせてお選びいただけます。

-

メラミン天板

-

ナチュラル天板

-

木製テーブル引出付 節ありシリーズ

角や引き出しを突き出すことなく、足もとを広々と使えるデザインのテーブルです。

節や木目が目立つ部分も無駄なく使ってテーブルをつくりました。

使い込むほどに味わいの深まる無垢材を使用しているので経年変化を楽しみながら永く使えます。

- シリーズの特長をみる

-

節や木目が目立つ部分も無駄なく使って

テーブルをつくりました。木にも人と同じようにいろいろな特徴があり、一本一本違った個性を持っていますので、同じものは存在しません。

使い込むほどに味わいの深まる無垢材を使用しているので経年変化を楽しみながら永く使えます。木の色味の違い

同じ種類の木でも個体差があります。

材料を無駄なく使うため複数の木を寄せて作った本商品では、接ぎ目や色の差があります。-

オーク材

-

ウォールナット材

-

ブナ材テーブルシリーズ

日本の職人が高い技術で加工し、天板や脚部に丸みを持たせた、優しい手触りが特徴的なシリーズです。

ゆったりとしたサイズ感で、お食事以外のシーンでも使えます。

角がないデザインのため、お子さまをもつご家庭でも安心してご使用いただけます。

- シリーズの特長をみる

-

木そのものの表情を生かしたテーブルです。

活き節(いきぶし)、色の濃淡、虎斑(とらふ)などのある材料を捨てずに、そのまま有効活用しました。家具の表情は不揃いでも、良質な材料を、日本の職人が高い技術で加工しています。

天然木の家具にみられる表情や特徴

白く光って見えるしま状の模様は、虎斑(とらふ)。ブナ材の特徴的な木目の1つです。

小さな黒いシミのような点は、葉節(はぶし)。自然にできた枝の跡が残ったものです。

そのほかにも、木の成長過程で木材にとり込まれた鉱物の蓄積部や、木の成長過程で外皮が取り込まれた箇所など、黒いすじ状の模様が見られる場合があります。

無印良品では、木目や節も品質に影響がないと判断したものを販売いたします。

折りたたみテーブル

必要なときにサッと出せる折りたたみテーブル。

予備のテーブルやデスクとしてだけではなく、メインのテーブルとしても大活躍します。

- シリーズの特長をみる

-

広げればしっかり使え、たためばスリムにしまえます。

ダイニングからワークスペースまで、シーンを選ばずに使える便利な折りたたみテーブルです。

機能的であるだけでなく、天板は木の表情を生かした、味わいのある仕上がりとなっています。

リビングでもダイニングでもつかえるシリーズ

コンパクトなスペースで快適に過ごす。そんなコンセプトから生まれた商品です。

テーブルの高さを60cmにして、リビングでもダイニングでも使えるようにしました。

- シリーズの特長をみる

-

ゆったりくつろぎたいときも食事を楽しみたいときも

ちょうど良い高さです。コンパクトなスペースでも使い勝手の良い奥行と、60cmという高さにこだわりました。

ダイニングチェアだけでなくソファにも合わせやすく、真ん中の棚板がちょっとした小物置きに便利です。

中でも外でも使えるアルミ脚テーブル

軽くて丈夫なアルミ素材を使用しました。

室内で使うほか、天気が良い日にはベランダなどに移動し、屋外で使うこともできます。

- 製品の特長をみる

-

軽くて動かしやすく、丈夫で永く使えます。

家の外でも使えるような仕様にするために、耐久性のある素材を選びました。

脚部キャップや天板には耐熱・耐候試験にクリアするような、劣化に強い素材を使用しています。

IDÉE テーブルシリーズ

ゆったり家族団欒を楽しむリビングダイニング

より多くの方々にイデーの家具を楽しんでいただけるようインテリアに取り入れやすいスタンダードなアイテムを集めました。

みんなの使用例

テーブルを使っているお部屋の投稿を紹介します。

使い方やコーディネートの参考に。

画像クリックで関連アイテムの詳細を確認できます。

テーブル選びのヒント

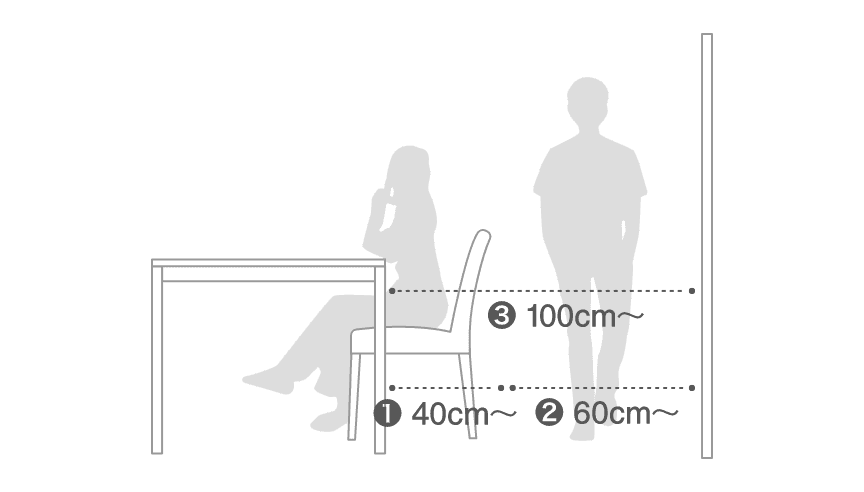

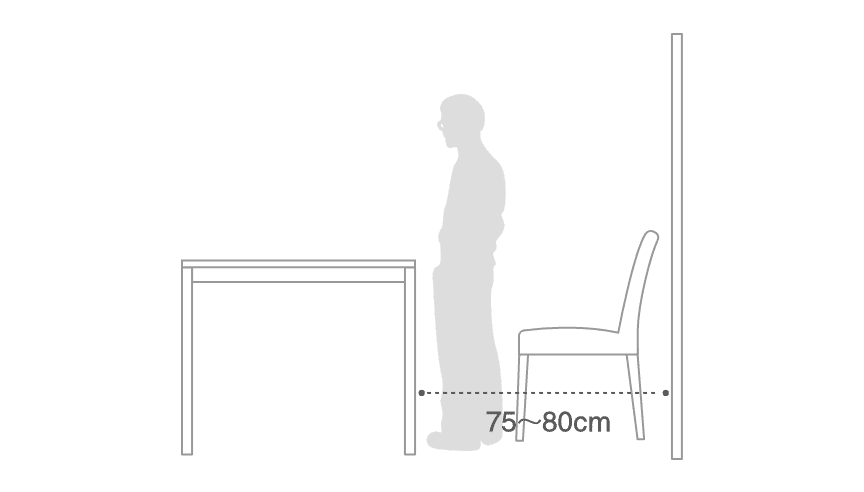

快適なスペースの確保

快適にくらすには、十分な動線が必要です。

設置場所のサイズだけではなく、

使用する際の周囲の広さなども確認することが大切です。

木製家具のメンテナンス方法

木製家具はやわらかな風合いが特長です。

プラスチックなどと違いお手入れが必要ですが、それにより愛着が沸き心地良い木の質感を永く楽しめます。

塗装の種類によって、メンテナンス方法が変わります。

-

ウレタン樹脂塗装メンテナンスが容易で、塗膜に厚みと艶が

ありツルツルとした手触りが特長日常のお手入れは、空拭き、もしくは硬く絞った布で水拭きを行ってください。ラッカー塗装に比べ水分は染み込みにくいですが、長時間の放置などは劣化の原因となります。

-

ラッカー塗装木材の質感を残しつつ、

塗膜が薄く滑らかでやわらかい光沢が特長日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてご使用ください。熱・水・薬品に特に弱いので、熱い器や、ぬれたコップなどを直接置くことは避けてください。

木製家具にとって、直射日光・冷暖房の風・水分湿気の3つが大敵です。