誰かのためはみんなのため

誰もが使いやすい色づかいを。色覚多様性を意識したものづくりとは?

2025/09/04

(取材と文・オカモトノブコ イラスト・村松佑樹)

色の感じ方はひとによって違う

CUD、カラーユニバーサルデザインとは多様な色覚(色の感じ方)に配慮し、より多くのひとが利用しやすい製品や情報、サービスを提供するという考え方です。無印良品のCUDへの取り組みが始まったのは、およそ10年前。当時から開発にかかわる、生活雑貨部企画デザイン課の大友聡さんに話を聞きました。

「プロジェクトなど大げさなものではなく、部活みたいな集まりからスタートしたんです。開発担当やデザイナーの有志で週1回、ランチを持ち寄って話をするようになって。

そのうち、実際に店舗でも体験してみよう!ということになり、“色のシュミレータ”というアプリ(※1)を使って、色覚の違いとはどんなものかを、初めて体感しました」

※1:様々な色覚特性を持つ人の色の見え方を体験するための色覚シミュレーションアプリ「色のシミュレータ」は無料でダウンロードし、誰でも使える。

そんな“部活”で大友さんが目にした、色覚多様性の世界とは?

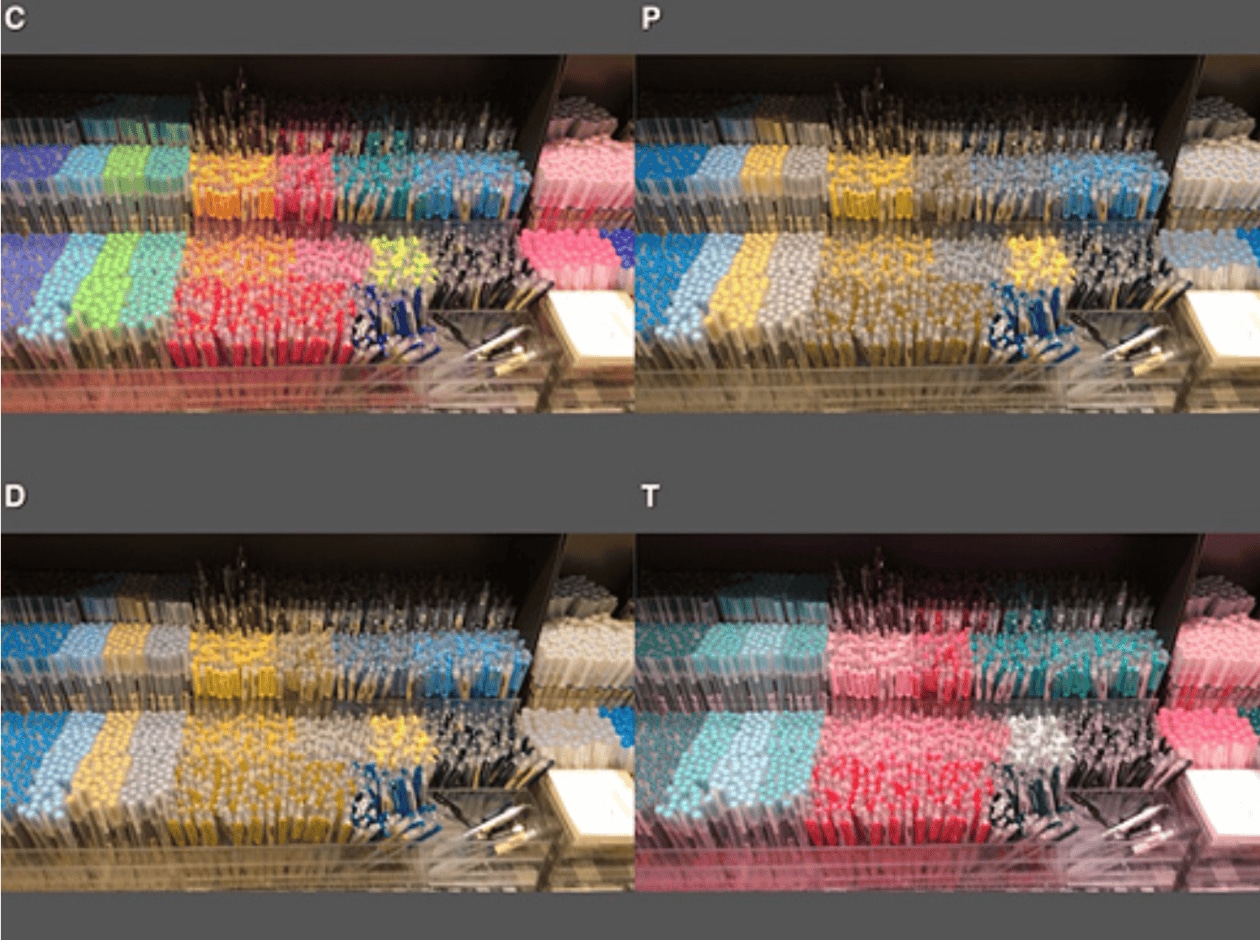

「実際の店舗を“色のシュミレータ”を使って見てみると、まず、自分がいつも見慣れている景色との違いにとても驚きました。

色覚のタイプによっては、赤と緑をキャッチすることが難しく、どちらもグレーや茶色のように感じられるそうで、カラフルなペンコーナーもまったく違う印象でした。

実際に当事者の方(※2)のお話を聞いてみると、“MUJI”の赤いロゴがモノトーンに見えるそうで、“無印良品はクールなブランドのイメージ”とおっしゃっていたのが印象的でした。

さらに驚いたのは、こうした方々の数の多さ。日本人男性の場合では20人に1人、約5%という数字は決して少なくはないですよね。

この体験を通して、改めて“誰もが使いやすい、選びやすい商品を作っていこう”という想いをメンバーと共有できました」

使いやすく、心地よく。みんなのくらしになじむものづくり

赤と緑が感じづらい反面、黄色と青は識別しやすいという特性(※2)をふまえ、CUDに対応する商品の開発、リリースに着手。定番商品として人気の『アナログ目覚まし時計』も、実はそのうちのひとつです。

※2:P型、D型を指す。

「この時計の開発では、かつては赤だったアラームの針の色を、黄色に変えました。特定の色覚タイプの方は、赤だとグレーに感じられ、ほかの黒い針と見間違えてしまう可能性があったため、識別がしやすくなりました」。

文字盤がライトで光る機能も、使いやすいと好評だったそう。

ほかには、歯ブラシにもCUDを意識したものづくりの知見が生かされています。レギュラー・ワイド・部分みがき用の3種類から選べる人気アイテムの『ヘッドが交換できる歯ブラシ』。その色のラインナップには理由が。

「家族や用途別などで使い分けできる柄の部分は、どんな色覚タイプの方でも認識しやすい白・グレー・ブルー・イエローの4色展開。こちらは開発当初から、CUDに対応したカラーリングを意図してデザインしています」。

柄の部分を使いまわせてプラごみを減らせることに加えて、インテリアになじむ優しいカラーリングが、色覚タイプを問わず、多くの人から支持を集めるヒット商品に。

とはいえ、「CUDを意識したデザイン=必ずしも“赤や緑を使わない”と決まっているわけではありません」と、大友さん。

「例えば、『PET詰替ボトル用・識別リング』」。

「視覚的な識別をサポートするアイテムの特性上、一般的には目を引く赤があった方がいいと考え、商品化にあたっては、“色のシュミレータ”アプリを使ってテストをしました。

この商品の赤とグレーは、濃淡の差をしっかりつけることで、たとえ赤を感じにくい色覚の方でも、グレーのリングと赤のリングが区別しやすいようになっています」。

このように“色のシュミレータ”アプリは大友さんにとって、新製品や店舗での見え方を考えるうえでも現在では欠かせない存在に。

「たとえば無印良品のスキンケアやヘアケア商品はもともと色数の少ないシリーズではありますが、新製品が出る前には必ずアプリを使って、隣に並ぶ商品と色の区別ができるかどうかを確認するようにしています」

商品を開発するうえでは、どんなときも“究極の生活者目線”を大切にしているという大友さん。「“誰にでもアクセスしやすい”という考えをベースにCUDの観点はふまえつつ、商品開発とデザインはより自由に広がっていくべきだと考えています」。

← 前の記事へ

次の記事へ→

← 前の記事へ

次の記事へ→