無印良品 マリエとやまです。

本日5月1日(水)は新しく元号が変わり『令和』になりました。

昭和・平成・令和と時代が変わり様々なものが変化してきました。

無印良品も1980年(昭和55年)に西友のプライベートブランドとして生まれ、時代の中で変化し、成長してきました。

しかし、約40年の中で無印良品の「シンプル」というイメージはずっと変わらずあり続けているのではないでしょうか。

そこで、今回は無印良品のものづくりの考え方をご紹介します。

無印良品のものづくりには、時代が変わっても変わらない3つの考え方があります。

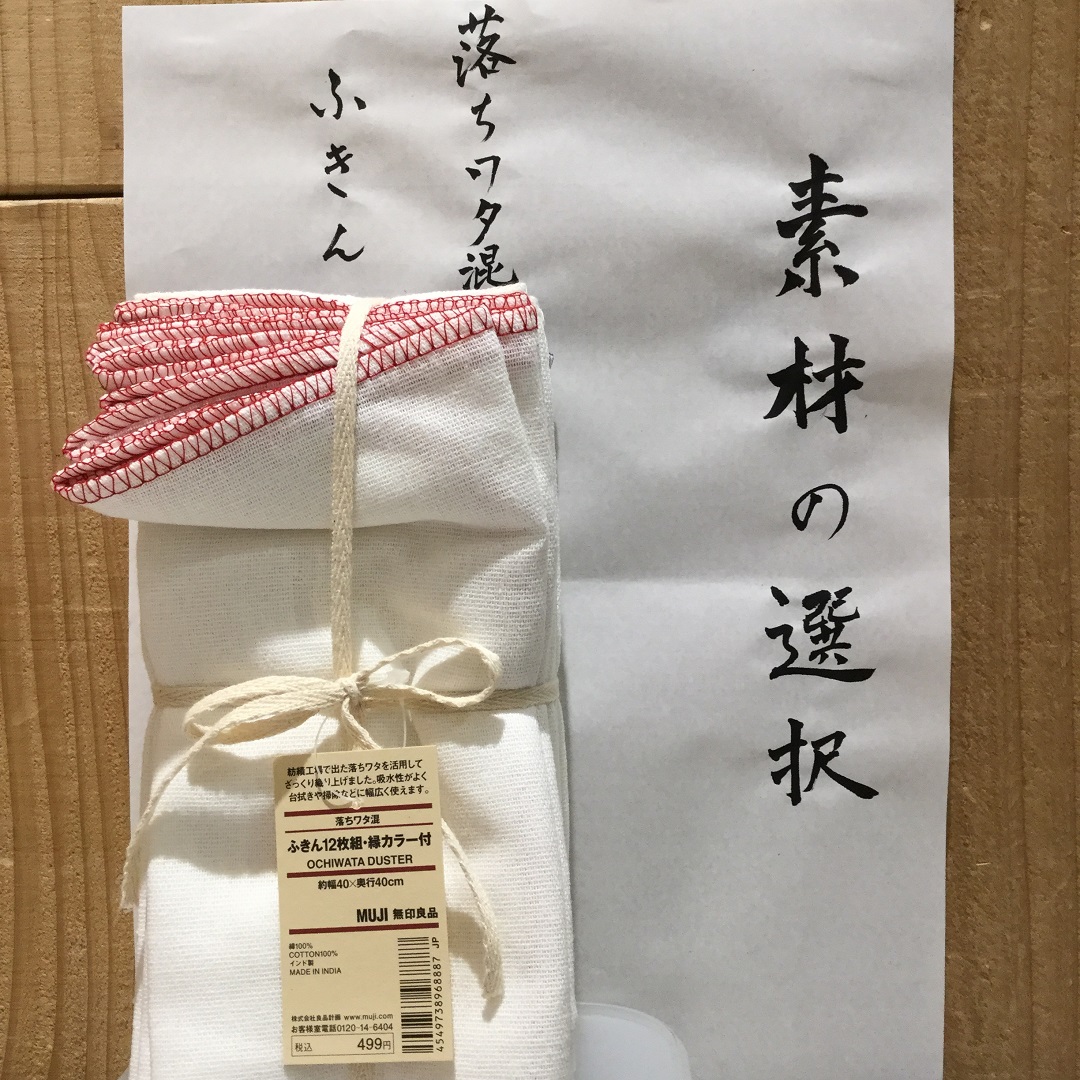

①素材の選択

ふだん見過ごしがちな基本のもの作りのために素材を見直します。

品質は変わらないのに、見栄えのために捨てられているもの。

世界中の原材料や安価で大量に確保できる旬のものなどを活かして、低価格で質の良い商品が生まれました。

写真の落ちワタふきんは、綿から糸に撚る際に落ちてしまった短い繊維を再度集めて作られています。

そのため糸は荒くなりますが、吸水性が良く、ふきんとしては十分な役割を果たします。

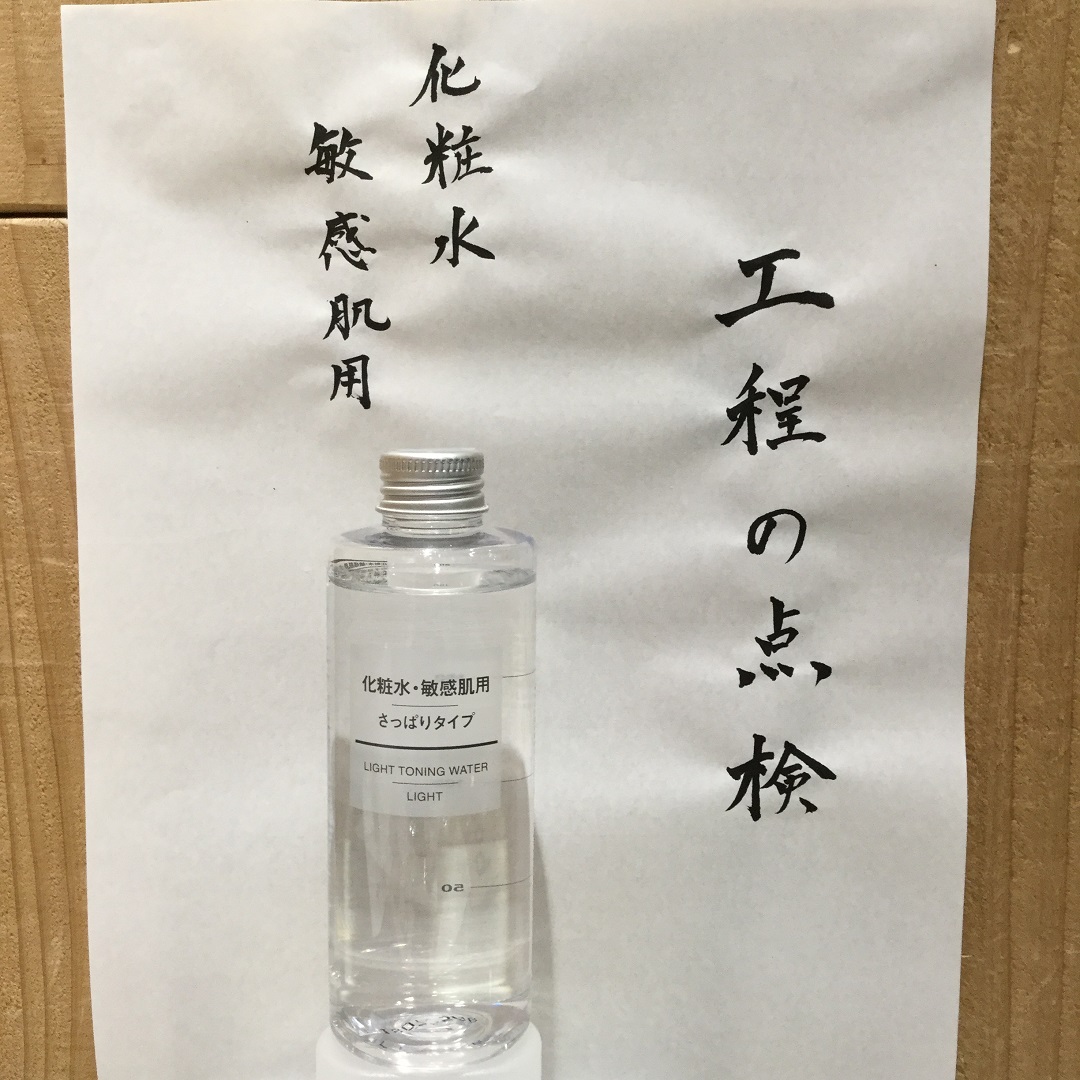

②工程の点検

一つの商品ができるまでのプロセスを徹底的に点検します。

不揃いだったり、つや出しせずに仕上げたり、商品本来の質に関係のないムダな作業を省いて必要な工程だけを活かしました。

規格外のサイズ、かたちで捨てられていたものを商品に。素材をムダなく活かし、コストダウンにもなる、実質本位のもの作りです。

人気の化粧水もご覧の通り、透明なボトルに商品名だけ。パッケージに華美な装飾がされていません。

それにより商品その物の品質を高めたり、お手頃な値段でお客様へ届けられます。

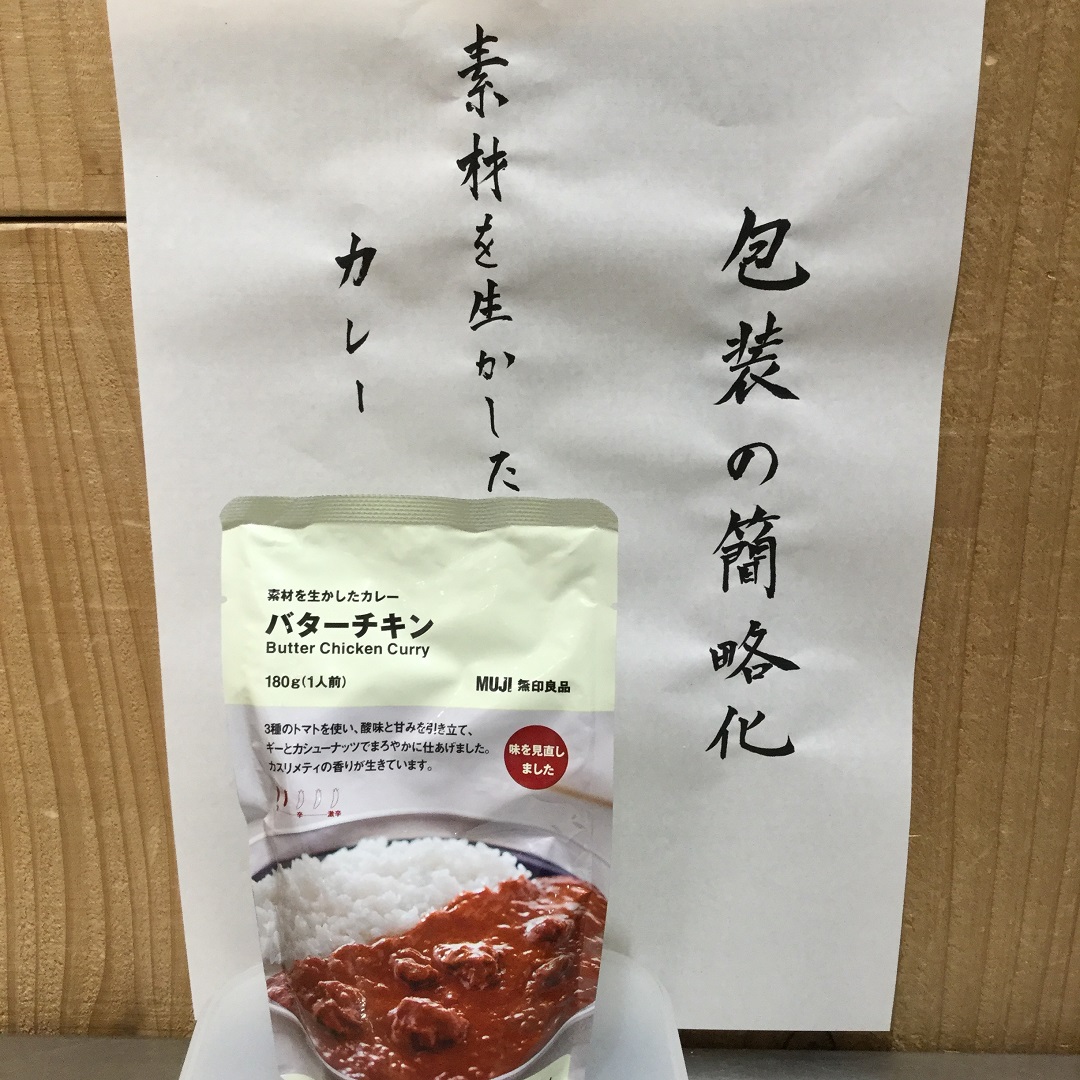

③包装の簡略化

飾らず、もの本来の色やかたちのままを大切にしたい。過剰な包装をしない。共通の容器に入れる。

シンプルなもの作りであると同時に、地球の資源を無駄にせず。ごみを減らすこともできるのです。

無印良品の商品は、成り立ちのわけが印刷されているパッケージであっさり包まれていたり、タグがつけられているだけで、店頭に並んでいます。

人気のレトルト商品も、箱には入っておらず、そのままパッケージに印刷されていることでゴミがでません。

これらの考え方を守りながら「商品の原点を見直す」という姿勢で実質本位の商品をつくり続けています。

4月4日には銀座にホテルができるなど、無印良品はこれからも様々な挑戦と変化をしていきます。

しかし、常に原点に立ち返り無印良品らしい姿は変わらずに変化をします。

何となく身の回りにある無印良品のことが分かっていただけたでしょうか。

こんな成り立ちを知るとまた無印良品を見る目が変わりますね。ぜひ、今度お買物にお越し頂く際は、「どんなワケでつくられているんだろう?」と考えながら楽しんで下さい。

無印良品 マリエとやま