イデー東京 [イデーのみ]【5月6日(月)閉店】

【IDÉE TOKYO】Life in Art Auction 出品アイテム紹介

2021/07/15

クリエイターやつくり手など、年齢・職種を超えたメンバーが、愛着を持って使ってきたものを、その思いとともにサイレントオークションの形式で次に繋ぎます。

IDÉE TOKYO併設のギャラリーにて展示しているサイレントオークション出品物をご紹介いたします。

*サイレントオークションについて

入札形式のみのオークションです。競りは行わず、入札された方の中で最高額をつけた方が落札者となり、その落札者の方のみに落札のご連絡をさせていただきます。

*入札方法

・IDÉE GALLERY

IDÉE TOKYO併設のギャラリーにて出品アイテムごとのQRコードを読み取っていただき、リンク先から入札いただけます。画像だけではわからない色味や質感、佇まいを直接感じ取っていただけます。

・IDÉE SHOP Online

イデー公式オンラインショップより入札いただけます。詳しい入札方法は「ご利用ガイド」をご覧ください。

◎バックナンバー

「本日よりスタート Life in Art Auction」

●アーティスト 花井祐介氏

●アーティスト 花井祐介氏

「Alex Weinsteinのソープディッシュ」

*入札はこちら

〇出品物について

LAに住む友人アーティストAlex Weinsteinが作ったソープディッシュ。

Alexはキャンバスに油絵で海面の表情を描いたりレジンで海のウネリを表現した立体を製作するアーティストです。レジンの作品は高価ですが、アートが生活の中に入るようにと製作したこちらのソープディッシュは、レジンから型を取りセメントで複数個製作したものです。Alexが日本で展示をした際に僕の家に滞在したので展示前に2つズルして購入したうちの1つです。僕はソープディッシュにしてしまうのがもったいないので棚に飾っています。

〇出品者について

花井 祐介|Yusuke Hanai(1978―)

アーティスト

50~60年代のカウンターカルチャーの影響を色濃く受けたような作風は、日本の美的感覚とアメリカのレトロなイラストレーションを融合した独自のスタイルを形成している。シニカルでユーモアたっぷりなストーリーを想起させる作風は国境を越えて多くの人達に支持され様々な国で作品を発表。現在までにVANS,Gregory,BEAMS等へのアートワークの提供など、国内外問わず活動の幅を広げている。

https://hanaiyusuke.com

●アーティスト 山口一郎氏

「graffiti / ラクガキ」

*入札はこちら

〇出品物について

山口一郎の描く、日々の日記の様な落書きです

〇出品者について

画家。香川県在住。セツ・モードセミナー卒業後、イラストレーターとして雑誌広告の仕事に携わる。現在は青山のDEE'S HALLなどで定期的に個展を開催し、海外のギャラリーでも展示会を行う。

●スティーブン・アラン ディレクター 伊東正彦氏

●スティーブン・アラン ディレクター 伊東正彦氏

「ネイティブアメリカンのシルバーアクセサリー」

*入札はこちら

〇出品物について

1997年頃はじめて訪れたサンタフェで購入。ラピスラズリが埋め込まれたネイティブアメリカンの精霊「ココペリ」と、「フェザー」のアクセサリーは今まで数々の幸運を導いてくれました。次の方にもきっと幸運を導いてくれると思います。

〇出品者について

1994年ニューヨークでスタートしたセレクトショップ Steven Alan。2013年に日本に上陸以来Directorを務める。

●デザイナー 藤城成貴氏

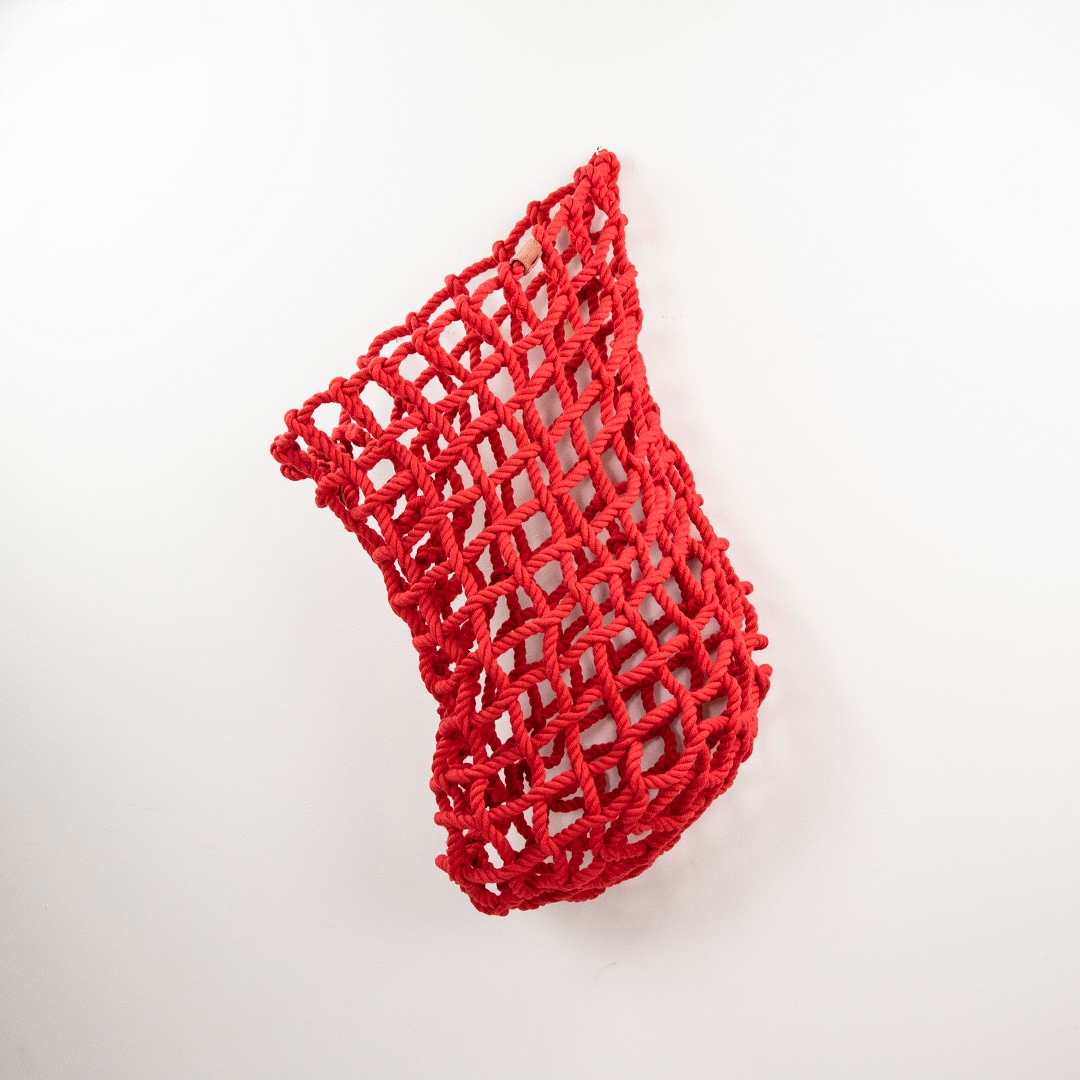

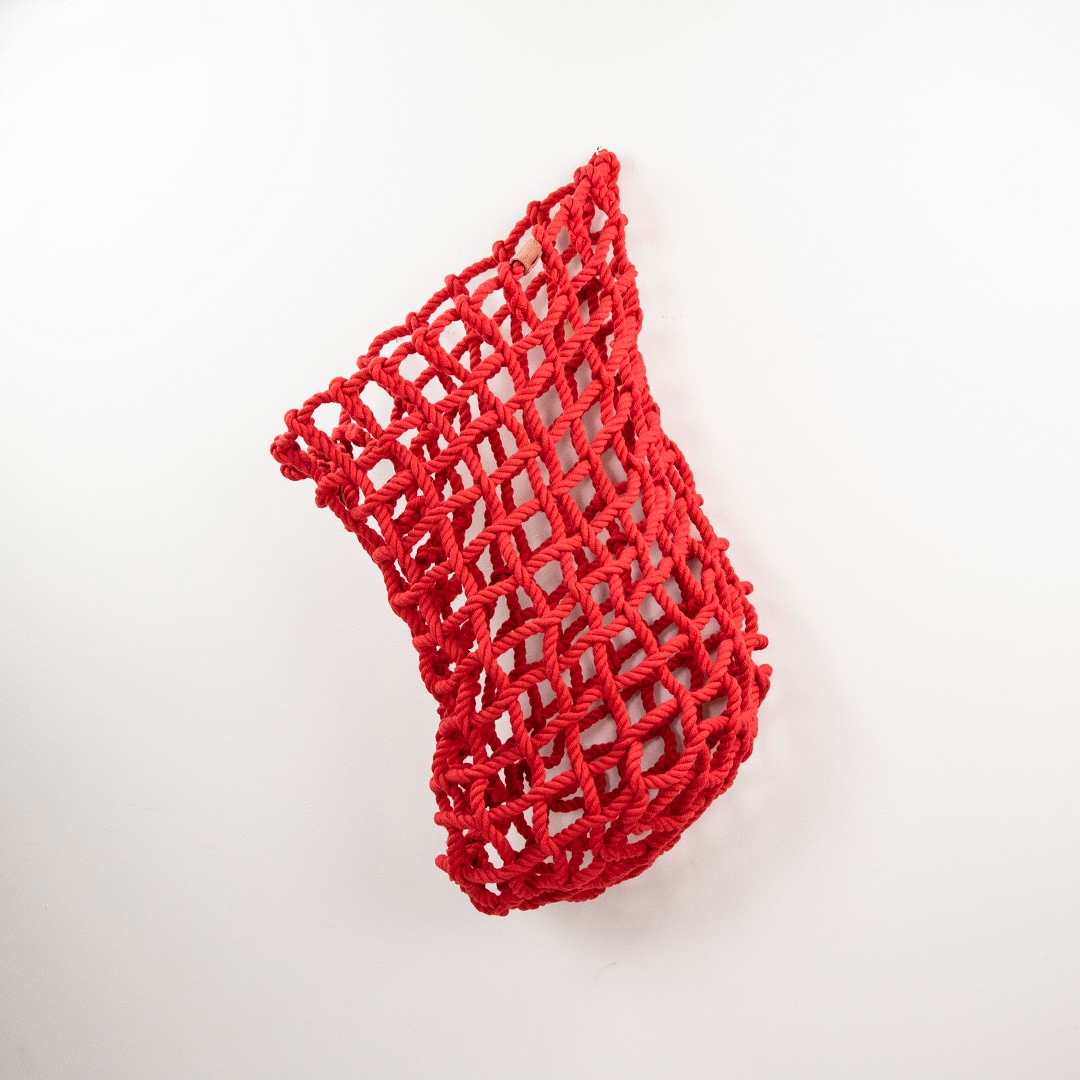

「特大サイズのロープ製カゴ(knot)」

*入札はこちら

〇出品物について

弊社の定番商品であるロープ製カゴknotの特大サイズのもの。過去に試作として製作した内の一つ。物を入れて床置きにした場合は高さ約50cm程になり、壁に掛けて物を入れた際は、約55cm~60cmくらいになります。今後は特に製作予定のないものになります。

〇出品者について

1974年東京生まれ。桑沢デザイン研究所を卒業。

1998年より株式会社イデーに入社。2005年に退社し、shigeki fujishiro designとして個人でデザイン活動を行っている。

●organ店主 武末充敏氏

●organ店主 武末充敏氏

「Reymond Savignac / le tele」

*入札はこちら

〇出品物について

フランスの商業ポスター画家レイモン・サヴィニャックが1972年の個展で発表した”非商業作品”です。当時の社会問題をユーモアというかサタイアを込めて表現しています。珍しい3次元の構図に、サヴィニャックのコンセプチャルな奥行きを感じます。エディション&直筆サイン。オフセット。

〇出品者について

1949年、福岡生まれ。大学でバンドを組み、アルバムを出し、東京と格闘&満喫したのち帰郷。輸入レコード屋でS.ゲンズブールばかり仕入れるも閉店、organを開いてから22年くらい経ってしまう。

●日本郷土玩具館 大賀紀美子氏

「小谷真三作 鉄輪瓶」

*入札はこちら

〇出品物について

小谷さんのガラスには得も云えぬ温かさを覚える。自らの手で築いたるつぼの中から均熱のガラスを取り上げ一気に吹き込み形を整える

一瞬の躊躇を許さない緊張の技から生まれる。

特別この鉄輪瓶は全身全霊が結実している。

1990年代初期、玩具館ぎゃらりいにて見つけ、手にした瞬間心が包み込まれるような不思議な情感が伝わってきた一品。瓶栓が何とも可愛い。

〇出品者について

1965(S40)年 自宅町家にて民芸を中心の工芸店をはじめる。小谷真三氏と出会う

1967(S42)年 倉敷川畔の自宅米蔵を活用し、日本郷土玩具館を開館

1972(S47)年 玩具館内にぎゃらりいを開設

現在の+1ギャラリーに継る

1989(S62)年 創立メンバーにて日本人形玩具学会会員となる

2010(H18)年 まちづくり組織である倉敷伝建地区をまもり育てる会会長

他

●LTshop店主 松田沙織氏

●LTshop店主 松田沙織氏

「リトアニアリネンの結び編みレースと松の木のかご」

*入札はこちら

〇出品物について

今後の研究素材としてコレクションしているリトアニアの伝統的なクラフトである、「リシュタスティンクラス」と呼ばれるレースと、「松の木のかご」です。

どちらもかつては店で販売していたこともありますが、貴重なものでもう入手できないこともあり、アーカイブ化して後世に残したいと思い、個人的に保管しているものです。大切に引き継いで下さる方に生活の中で使っていただきたいと思い出品しました。

「リシュタスティンクラス」はリネンの糸を結び留めて作るレースで室内装飾用として作られてきたそうです。他の国ではあまり見られない技法で、リトアニアでのフィールドワークをはじめた初期に見つけてから、作り手や詳しいことが長らく不明で、ようやく探し求めて作り手に出会えたものです。そのヤニナさんというおばあちゃんがつくる「リシュタスティンクラス」は博物館の工芸展でも展示されていたもので、私が寂れた土産物屋ではじめて見つけたレースもヤニナさんがつくったものだと後から発覚しました。素朴ながら幾何学的な感覚と精度の求められる仕事で、リトアニアのほかの工芸品にも共通している光と陰影を利用した装飾性が見られます。

「松の木のかご」は一見して、スカンジナビアでもよく見られる構造のかごです。しかしよく見ていただくと、帯状にした松の幹に螺鈿のような独特な光沢があります。これは、木材を鉋で削ったものではなく、松の木を割いていることで得られる木肌の表情です。斜めにしていただくと木の産毛が見えます。軽くて丈夫であり、木肌も均一ではなく色合いと光沢に変化があってとても美しい仕事です。どの松の木も割けるわけではないそうで、樹齢百年はある木で状態が適したものだけ割けるのだそうです。

民芸市の外れの方で飛び入り状態で商っていた作り手のおじさんから、なかなかこういう材料はもう手に入らなくなったと聞き、その場にあるかごをすべて譲っていただきました。その後、そのおじさんとも連絡が取れなくなってしまい、どこの民芸市でも同じようなかごを見ることもなくなりました。見かけても、鉋を使った仕上げのものしかありません。暮らしの中にある素朴な手仕事で、音もなく消えていってしまうような、ささやかな日々の営みから育まれたものです。こういった人の知恵の賜物は何にも代え難く美しいもので、失われていくことに無力を感じるばかりですが、少しでも後世につないでいきたいものです。

〇出品者について

武蔵野美術大学でクリエイティブディレクター小池一子氏に学ぶ。卒業後、テキスタイルデザインの株式会社布を経て、デザインチームsuimokとして活動。2010年よりリトアニアの文化やライフスタイルのリサーチ及び輸入事業を開始。2013年、リトアニア製品の専門店「LTshop」を東京・外苑前にオープン。

次回はこちら7名の方の出品物をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。

BEAMSクリエイティブディレクター 南雲 浩二郎氏

クラフトバイヤー 日野 明子氏

工芸店主 高木 崇雄氏

krank marcello代表取締役 藤井 健一郎氏

会社員 矢野 直子氏

北欧家具talo店主 山口 太郎氏

イデーディレクター 大島 忠智氏

IDÉE TOKYO

IDÉE TOKYO併設のギャラリーにて展示しているサイレントオークション出品物をご紹介いたします。

*サイレントオークションについて

入札形式のみのオークションです。競りは行わず、入札された方の中で最高額をつけた方が落札者となり、その落札者の方のみに落札のご連絡をさせていただきます。

*入札方法

・IDÉE GALLERY

IDÉE TOKYO併設のギャラリーにて出品アイテムごとのQRコードを読み取っていただき、リンク先から入札いただけます。画像だけではわからない色味や質感、佇まいを直接感じ取っていただけます。

・IDÉE SHOP Online

イデー公式オンラインショップより入札いただけます。詳しい入札方法は「ご利用ガイド」をご覧ください。

◎バックナンバー

「本日よりスタート Life in Art Auction」

「Alex Weinsteinのソープディッシュ」

*入札はこちら

〇出品物について

LAに住む友人アーティストAlex Weinsteinが作ったソープディッシュ。

Alexはキャンバスに油絵で海面の表情を描いたりレジンで海のウネリを表現した立体を製作するアーティストです。レジンの作品は高価ですが、アートが生活の中に入るようにと製作したこちらのソープディッシュは、レジンから型を取りセメントで複数個製作したものです。Alexが日本で展示をした際に僕の家に滞在したので展示前に2つズルして購入したうちの1つです。僕はソープディッシュにしてしまうのがもったいないので棚に飾っています。

〇出品者について

花井 祐介|Yusuke Hanai(1978―)

アーティスト

50~60年代のカウンターカルチャーの影響を色濃く受けたような作風は、日本の美的感覚とアメリカのレトロなイラストレーションを融合した独自のスタイルを形成している。シニカルでユーモアたっぷりなストーリーを想起させる作風は国境を越えて多くの人達に支持され様々な国で作品を発表。現在までにVANS,Gregory,BEAMS等へのアートワークの提供など、国内外問わず活動の幅を広げている。

https://hanaiyusuke.com

●アーティスト 山口一郎氏

「graffiti / ラクガキ」

*入札はこちら

〇出品物について

山口一郎の描く、日々の日記の様な落書きです

〇出品者について

画家。香川県在住。セツ・モードセミナー卒業後、イラストレーターとして雑誌広告の仕事に携わる。現在は青山のDEE'S HALLなどで定期的に個展を開催し、海外のギャラリーでも展示会を行う。

「ネイティブアメリカンのシルバーアクセサリー」

*入札はこちら

〇出品物について

1997年頃はじめて訪れたサンタフェで購入。ラピスラズリが埋め込まれたネイティブアメリカンの精霊「ココペリ」と、「フェザー」のアクセサリーは今まで数々の幸運を導いてくれました。次の方にもきっと幸運を導いてくれると思います。

〇出品者について

1994年ニューヨークでスタートしたセレクトショップ Steven Alan。2013年に日本に上陸以来Directorを務める。

●デザイナー 藤城成貴氏

「特大サイズのロープ製カゴ(knot)」

*入札はこちら

〇出品物について

弊社の定番商品であるロープ製カゴknotの特大サイズのもの。過去に試作として製作した内の一つ。物を入れて床置きにした場合は高さ約50cm程になり、壁に掛けて物を入れた際は、約55cm~60cmくらいになります。今後は特に製作予定のないものになります。

〇出品者について

1974年東京生まれ。桑沢デザイン研究所を卒業。

1998年より株式会社イデーに入社。2005年に退社し、shigeki fujishiro designとして個人でデザイン活動を行っている。

「Reymond Savignac / le tele」

*入札はこちら

〇出品物について

フランスの商業ポスター画家レイモン・サヴィニャックが1972年の個展で発表した”非商業作品”です。当時の社会問題をユーモアというかサタイアを込めて表現しています。珍しい3次元の構図に、サヴィニャックのコンセプチャルな奥行きを感じます。エディション&直筆サイン。オフセット。

〇出品者について

1949年、福岡生まれ。大学でバンドを組み、アルバムを出し、東京と格闘&満喫したのち帰郷。輸入レコード屋でS.ゲンズブールばかり仕入れるも閉店、organを開いてから22年くらい経ってしまう。

●日本郷土玩具館 大賀紀美子氏

「小谷真三作 鉄輪瓶」

*入札はこちら

〇出品物について

小谷さんのガラスには得も云えぬ温かさを覚える。自らの手で築いたるつぼの中から均熱のガラスを取り上げ一気に吹き込み形を整える

一瞬の躊躇を許さない緊張の技から生まれる。

特別この鉄輪瓶は全身全霊が結実している。

1990年代初期、玩具館ぎゃらりいにて見つけ、手にした瞬間心が包み込まれるような不思議な情感が伝わってきた一品。瓶栓が何とも可愛い。

〇出品者について

1965(S40)年 自宅町家にて民芸を中心の工芸店をはじめる。小谷真三氏と出会う

1967(S42)年 倉敷川畔の自宅米蔵を活用し、日本郷土玩具館を開館

1972(S47)年 玩具館内にぎゃらりいを開設

現在の+1ギャラリーに継る

1989(S62)年 創立メンバーにて日本人形玩具学会会員となる

2010(H18)年 まちづくり組織である倉敷伝建地区をまもり育てる会会長

他

「リトアニアリネンの結び編みレースと松の木のかご」

*入札はこちら

〇出品物について

今後の研究素材としてコレクションしているリトアニアの伝統的なクラフトである、「リシュタスティンクラス」と呼ばれるレースと、「松の木のかご」です。

どちらもかつては店で販売していたこともありますが、貴重なものでもう入手できないこともあり、アーカイブ化して後世に残したいと思い、個人的に保管しているものです。大切に引き継いで下さる方に生活の中で使っていただきたいと思い出品しました。

「リシュタスティンクラス」はリネンの糸を結び留めて作るレースで室内装飾用として作られてきたそうです。他の国ではあまり見られない技法で、リトアニアでのフィールドワークをはじめた初期に見つけてから、作り手や詳しいことが長らく不明で、ようやく探し求めて作り手に出会えたものです。そのヤニナさんというおばあちゃんがつくる「リシュタスティンクラス」は博物館の工芸展でも展示されていたもので、私が寂れた土産物屋ではじめて見つけたレースもヤニナさんがつくったものだと後から発覚しました。素朴ながら幾何学的な感覚と精度の求められる仕事で、リトアニアのほかの工芸品にも共通している光と陰影を利用した装飾性が見られます。

「松の木のかご」は一見して、スカンジナビアでもよく見られる構造のかごです。しかしよく見ていただくと、帯状にした松の幹に螺鈿のような独特な光沢があります。これは、木材を鉋で削ったものではなく、松の木を割いていることで得られる木肌の表情です。斜めにしていただくと木の産毛が見えます。軽くて丈夫であり、木肌も均一ではなく色合いと光沢に変化があってとても美しい仕事です。どの松の木も割けるわけではないそうで、樹齢百年はある木で状態が適したものだけ割けるのだそうです。

民芸市の外れの方で飛び入り状態で商っていた作り手のおじさんから、なかなかこういう材料はもう手に入らなくなったと聞き、その場にあるかごをすべて譲っていただきました。その後、そのおじさんとも連絡が取れなくなってしまい、どこの民芸市でも同じようなかごを見ることもなくなりました。見かけても、鉋を使った仕上げのものしかありません。暮らしの中にある素朴な手仕事で、音もなく消えていってしまうような、ささやかな日々の営みから育まれたものです。こういった人の知恵の賜物は何にも代え難く美しいもので、失われていくことに無力を感じるばかりですが、少しでも後世につないでいきたいものです。

〇出品者について

武蔵野美術大学でクリエイティブディレクター小池一子氏に学ぶ。卒業後、テキスタイルデザインの株式会社布を経て、デザインチームsuimokとして活動。2010年よりリトアニアの文化やライフスタイルのリサーチ及び輸入事業を開始。2013年、リトアニア製品の専門店「LTshop」を東京・外苑前にオープン。

次回はこちら7名の方の出品物をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。

BEAMSクリエイティブディレクター 南雲 浩二郎氏

クラフトバイヤー 日野 明子氏

工芸店主 高木 崇雄氏

krank marcello代表取締役 藤井 健一郎氏

会社員 矢野 直子氏

北欧家具talo店主 山口 太郎氏

イデーディレクター 大島 忠智氏

IDÉE TOKYO