日田

【日田】『くらしの備え。いつものもしも。』~備えのはなし編 ③~

2025/10/13

みなさま、こんにちは。無印良品 日田です。

さっそくですが、10月13日は「国際防災デー」ということを、ご存知でしょうか?

これは、国連総会にて地震や風水害などの自然災害に対する危機意識と防災に関し、世界中のひとびとが一致した行動を取るために、1989年に制定されました。

毎年この日、わたしたちひとりひとり、そして世界各国の人々や社会が、どのように防災・減災に取り組んでいるかをふりかえる日でもあります。わたしたちは、災害への備えと防災のために知恵と力を出しあうことで、地域社会を、そして身近なひとを、まもることができるのです。

さて、複数回にわけてお伝えしている【3つの状況による備え】のお話。

今回の、

『もしも』が起こったとき、いったん避難するために持ち出すモノの【備え方】

のお話に移っていきましょう。

『もしも』が起こったとき、いったん避難するために持ち出すモノ。

これは災害発生時、自宅待機が困難な場合、つまり避難所で避難生活を行うために必要なモノの持ち出し、と考えてよいでしょう。いわゆる”防災リュック”がこれにあたります。

この”防災リュック”、一番よく耳にする【備え方】であるにもかかわらず、もっとも【どう備えていいかわからない】もの、でもあるように思います。

それはまず、”防災リュック”がどんなときのためのものか、意外に不明瞭なこと。そして、何をどのくらい備えればよいか、がわかりにくいからではないでしょうか。

なぜなら、これまでもお伝えしてきたように、ある人にとっては必要なモノも、ある人にとっては不要になるでしょう。【備え方】はひとそれぞれで、正解も不正解もないため【完璧な備え】というものが存在しないのです。

でも、だいじょうぶ。

ひとつひとつ、紐といていきましょう。

まず、“防災リュック”とはどんなときのためのものでしょうか?

おおまかに災害発生から72時間、つまり3日間はライフラインが途絶え、避難所にも支援物資が届きにくい時間帯、と言われています。したがって、

”防災リュック”=この3日間を乗り切るための【備え】、

と考えると、どうでしょうか?

3日間を避難所で過ごすために、必要なモノ。そう考えるとすこし、想像がしやすくなったのではないでしょうか。

次に、何をどのくらい備えるのか。

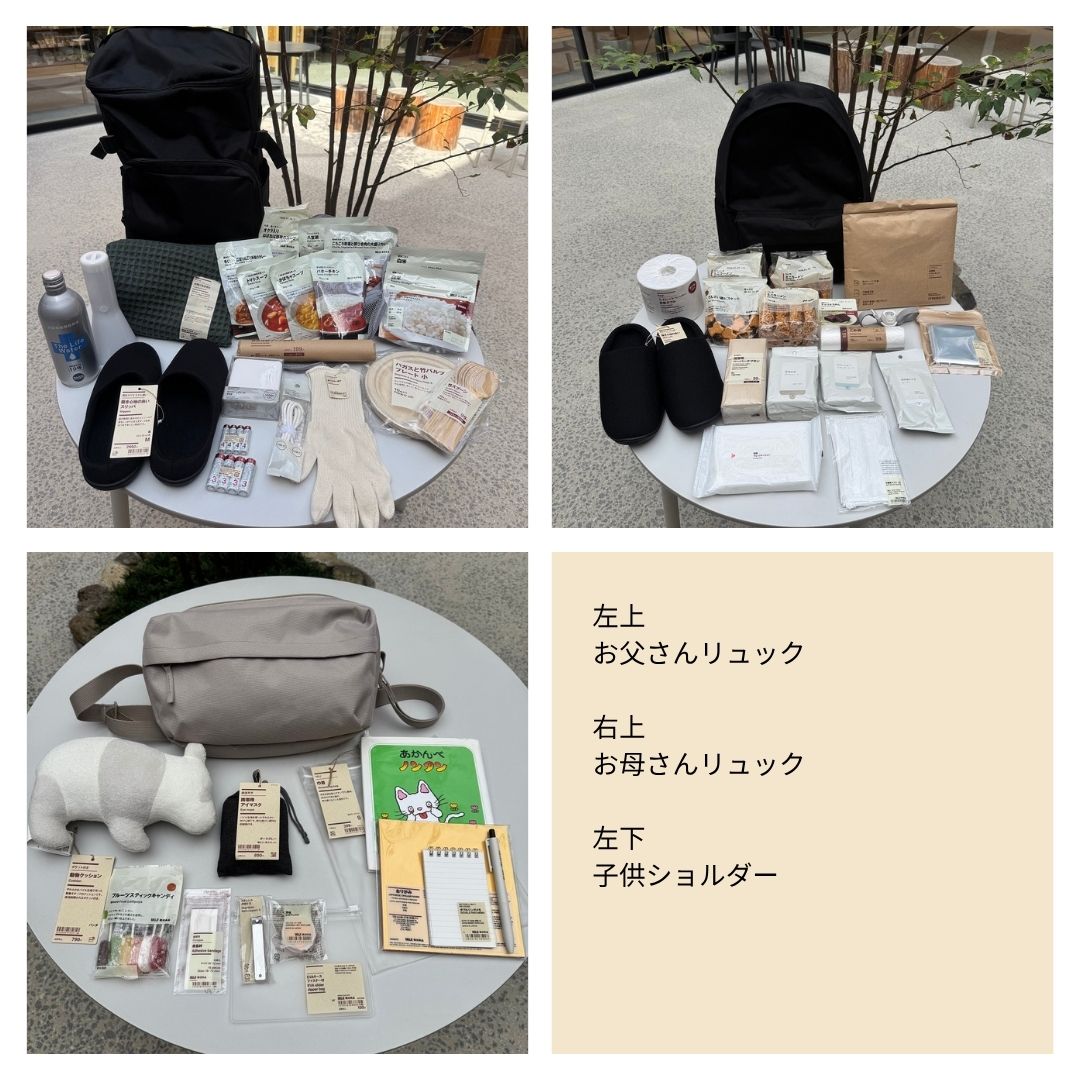

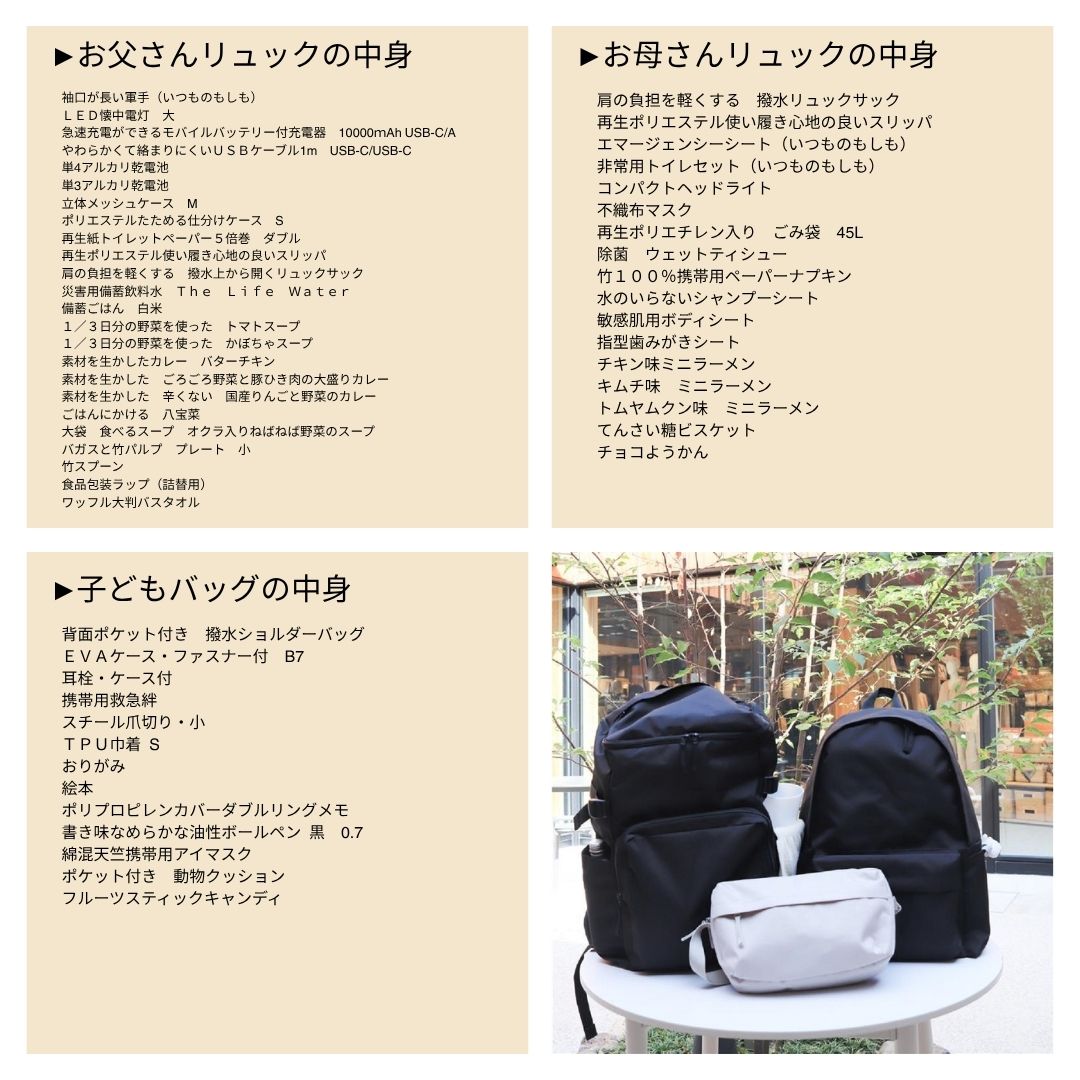

今回は一例として、お父さん・お母さん・子どもひとり、の3人家族の場合で考えてみましょう。

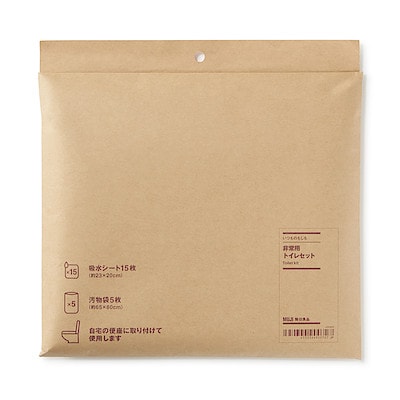

最低限、必要なモノとはして、「水」「食料品」「貴重品」「携帯トイレ」「救急用品」「衛生用品」「懐中電灯(灯り)」「ポータブル電源」などがあげられるでしょう。たとえば、水は500mlのペットボトルで、1人あたり1日3本分が必要と言われています。すると、家族3人で3日間分を準備すると考えると、単純計算でも27本ものペットボトルが必要になりますね。

この計算をみてもわかるように、ひとつのリュックで家族全員の【備え】をそろえるのは、なかなかむずかしいもの。だとすれば、家族で手分けしてみるのはどうでしょうか?それぞれの家族構成にしたがって、ひとりにひとつずつ、”防災リュック”を作ってみる。ひとり暮らしであれば、自分の身をまもる分、と考えればいいですし、ご家族があるなら、荷物を分散させることによって、負担をかるくすることもできそうです。

たとえば、お父さんとお母さんのリュックには、避難するにあたって、失くしてはならないものを分散させてみる。お父さんのリュックには、水、食料品、電源回りなど、重量があるもの。お母さんのリュックには、衛生や救急用品など、さっと使えるもの。子どもさんのリュックには、軽くてこまごましたものを。特に、子どもさんが持つリュックには、万が一、避難所へ持っていくことができなくても大丈夫なものを入れつつ、避難所生活での不安をすくなくできるものを。

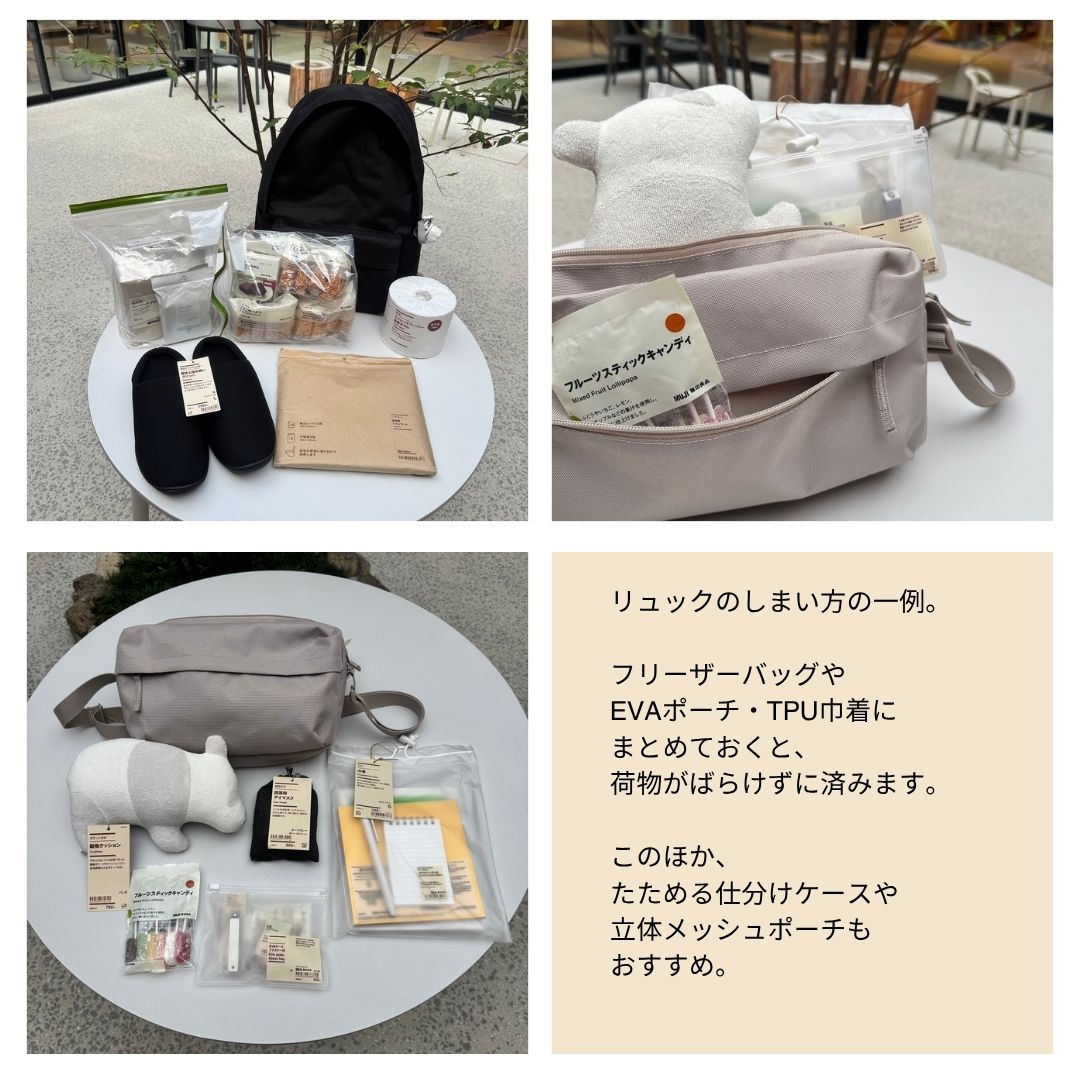

荷物の入れ方にも工夫があります。

毛布やバスタオルなどの軽いものはリュックの一番下へ。そして、食料品などのつぶれやすいものは上の方へ。下に行くほど軽く、上に行くほど重いものを、かつ背中に近いものは重く、背中から遠い部分には軽いものを入れると背負いやすくなります。またパッケージに入ったものは、あらかじめ袋から出しておくと、荷物をかるくしてさっと使うことができますし、避難所でゴミを出さずに済みます。

食料品、衛生用品などばらつきやすいものは、ポーチやケースに収納することでばらつきをなくし、中身がわかりやすように。マチ付きのフリーザーバッグに収納すれば、透明なので中身が分かりやすく、かつ雨などで荷物が水に濡れる心配がありません。EVAケース、TPUケースなども、かるくて中身がわかるためおすすめのアイテム。たためる仕分けケースも、使い終わったらたたんでコンパクトにしまえるのが利点です。

ある程度、荷物を詰めてみたら、実際に背負ってみましょう。男性15kg、女性10kgが目安とされていますが、実際にこの重さで走ったり避難所まで歩けるかどうか確認してみるのが一番。

ここでぜひおすすめしたいのが、防災のイベント化。

たとえば、おやすみの日に、作った”防災リュック”を背負ってピクニック感覚であるいてみる。避難所に立ち寄りができるのであれば、実際に行ってみるのがいちばんですが、避難所が学校などで立ち寄って休憩することがむずかしい場合、避難所までの距離をしらべて、同じくらいの距離をあるいてみる。準備したリュックの重さであるいてみたときに、どう感じるか。重い、疲れる、と感じるようなら、中身を見直してみてもいいでしょう。

たとえば、非常食に準備したものを、試食会と称して実際にたべてみる。組み合わせたら意外と美味しいもの、保存はきくけれど口に合わなかったもの、などが見えてくるかもしれません。無印良品では、カレーを始めとしたさまざまなレトルト食品がそろっていますから、普段からたべくらべをしてみて、自分がおいしく食べられるものを見つけてみる、というのもおすすめです。

たとえば、ご自宅で防災リュックに詰めたものだけで、一夜をすごしてみる。誰が一番はやくあかりを付けたり、食事の用意ができるか、タイムトライアルをやってみるのも、たのしいかもしれませんね。また、なくて困ったものや、準備してみたけれどいらなかったものに気づくこともあるでしょう。

わたしたちは、”防災”と言われると身構えてしまいがちです。

「きちんとやらなきゃ」

「しっかり備えなきゃ」

そう思う気持ちはとても大切なこと。

ですが、最初から完璧をめざさなくてもよいのです。

実際につかってみることによって、足したり引いたりして、”防災リュック”を自分なりにカスタムし、すこしずつブラッシュアップしていけばいいのです。

自分だけの、自分オリジナルの、世界にひとつしかない“防災リュック”を作る。

そう考えると、なんだかわくわくしてきませんか?

そんなふうにして、ふだんからたのしみながら【備え】に取り組むこともまた、

できると思うのです。

次回は、みっつめの

『もしも』が起こったとき、

長期の避難生活をするために必要なモノの【備え方】

についてお送りいたします。

ひきつづき、予習としてこちらのページもどうぞ。

▶特設ページ『くらしの備え。いつものもしも。』

もっとラフに【備え】てみると、

【防災】はきっと、ラクになる。

みらいの不安を今日またひとつ、ここに置いて

軽やかにあるいてゆけますように。

無印良品 日田