こんにちは。Cafe&MealMUJI天神大名です。

みなさんは「おきゅうと」をご存知でしょうか?

筑前黒田藩の文献によると江戸時代にはじめて箱崎(福岡市東区)で作られたと記載されています。

江戸時代から300年以上も博多の食文化として今も愛され続けている「おきゅうと」を今日はご紹介します。

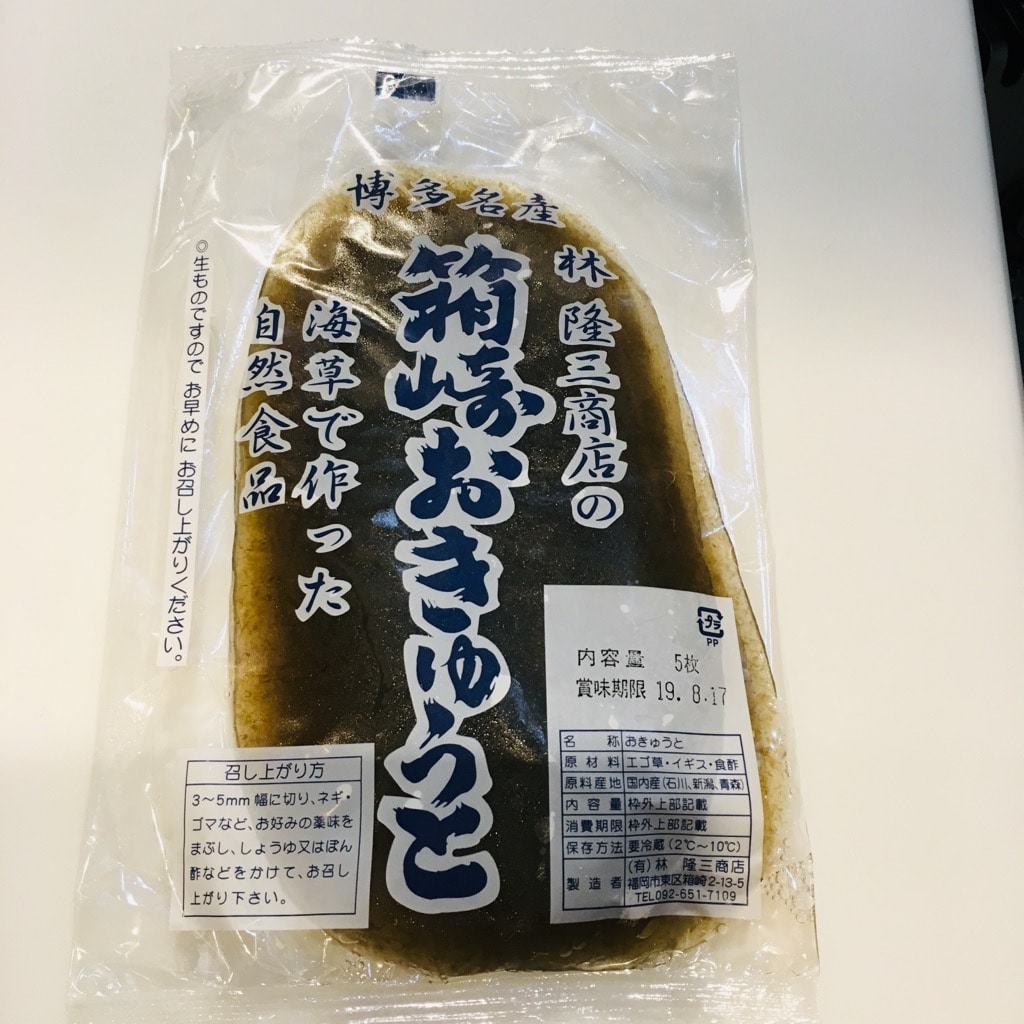

まず、「おきゅうと」とは?

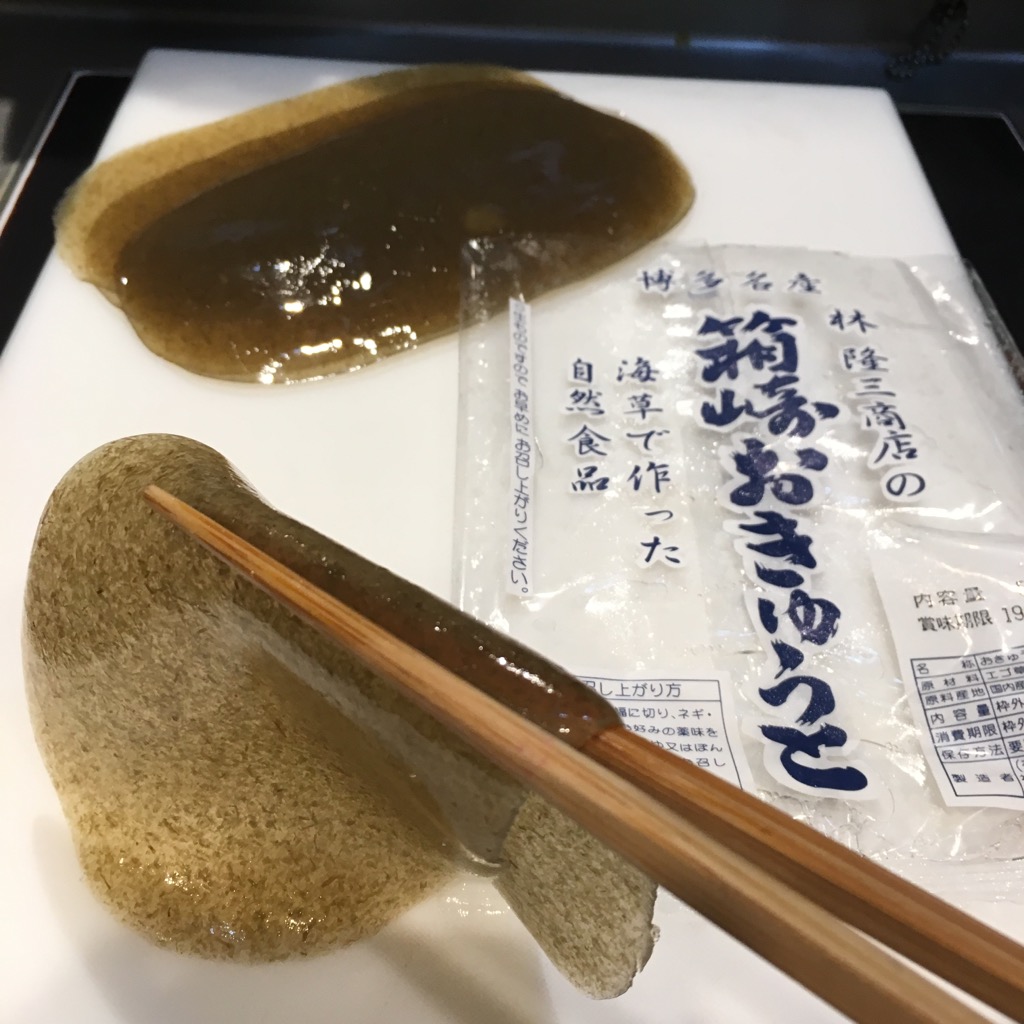

海藻加工食品です。

エゴ草(右)とイギス(左)が原料です。

見た目は小判型のうすいこんにゃくのようで口にすればところてのようなつるんとした独特の食感です。

見た目は小判型のうすいこんにゃくのようで口にすればところてのようなつるんとした独特の食感です。

語源は、昔飢饉のときに非常食として多くの人を救ったことから「救人(きゅうと)」や、沖で採れる独活(うど)という意味の言葉が訛った「沖独活(おきうど)」など諸説あり面白いです。

江戸時代から明治・大正と時代が変わると箱崎では海苔の養殖とともにおきゅうとを作って売る家も増え、木箱に並べて行商していました。そのため1本からでも売りやすいように丸めており、それが今でも名残りとして残っています。

小学生たちも「おきゅうと」を並べた木箱を持って、朝、ふれ売りしていました。学校に行く前に売りに行ってお小遣いをもらい、それから学校に行っていたそうです。博多の商家の子どもたちにはそれも大事な勉強でした。

昭和の食卓ではおきゅうとは朝ごはんの定番でした。箱崎では、おきゅうと・くじら・あさり・味噌汁という家庭が多かったのです。関東の納豆と同じような存在です。今ではごはんのおかずとしてでなく、お酒のおつまみとしても愛されています。近所のスーパーや博多の有名百貨店にもならび、老舗料亭のメニューにも載っています。福岡出身のあの海賊と呼ばれた実業家も、味を懐かしんで東京まで取り寄せていたそうです。

福岡から離れて暮らす出身者の方が懐かしさを求めるからか、お盆時期はよく売れるそうです。私の近所のスーパーでも、先日より特設コーナーができていました。

ひと昔前までは箱崎に30件ほどのおきゅうと製造店がありましたが、原材料がとれなくなったことや人々の食生活の変化により、わずかに減ってしまっています。今回、林隆三商店さんにお邪魔しておはなしを伺うことができました。林隆三商店さんでは、昔からの伝統を守り続け、本物のおきゅうとを後世にもつたえていくことを使命としていらっしゃいました。子どものころから見てきた作り方や、朝早くから小学生が売り歩く風景、今の時代に合わせた食べ方など、ご主人と奥様に教えていただきました。 今では、地元に住みながらもおきゅうとを知らない世代の方も多いです。そんな中、Cafe & Meal MUJI 天神大名でデリとして様々な方に知って、食べていただける機会をお二人も大変喜んでくださり、ご協力くださいました。

今では、地元に住みながらもおきゅうとを知らない世代の方も多いです。そんな中、Cafe & Meal MUJI 天神大名でデリとして様々な方に知って、食べていただける機会をお二人も大変喜んでくださり、ご協力くださいました。

酢醤油や削り節と醤油で食べるのが一般的ですが、Cafe & Meal MUJI 天神大名では、奥様とのお話をヒントに、サラダにしました。おきゅうとを塩とごま油で下味をつけ、ひじきなどの海藻と野菜をあわせて生姜ドレッシングで和えています。 「おきゅうととひじきのサラダ」単品250円

「おきゅうととひじきのサラダ」単品250円

懐かしく思われている方も、まだご存知でない方も、この機会にぜひ博多の伝統食「おきゅうと」をお召し上がりください。

Cafe&MealMUJI天神大名