和服姿の女性の古い写真。母の和箪笥に長年大切に飾られています。晴着ではなく、常着の着物姿の女性は、私の祖母です。私の生まれる数年前に亡くなり、会ったことはありません。

「日本の布」と聞いて思い浮かぶのは、“着物”や“ゆかた”“手ぬぐい”という方も多いかもしれませんね。私も真っ先に頭に浮かんだのは、祖母の常着の着物でした。

祖母は和裁の先生をしていたのよ、と母から聞いたことがあります。着物というのは洋服と違い体型に合わせ仕立て上げるものではありません。個人の体型に合わせるのは着付けの段階です。なので、一度仕立てたものを解くと、もとの長方形のパーツに戻せ、また仕立て直すことができます。

着物やゆかたは、人から人へ、手から手へつながれていくものなのだと感じました。

日本の布づくりは実に多彩で、日々の必要に応じて、織り、染の技術が発達してきました。

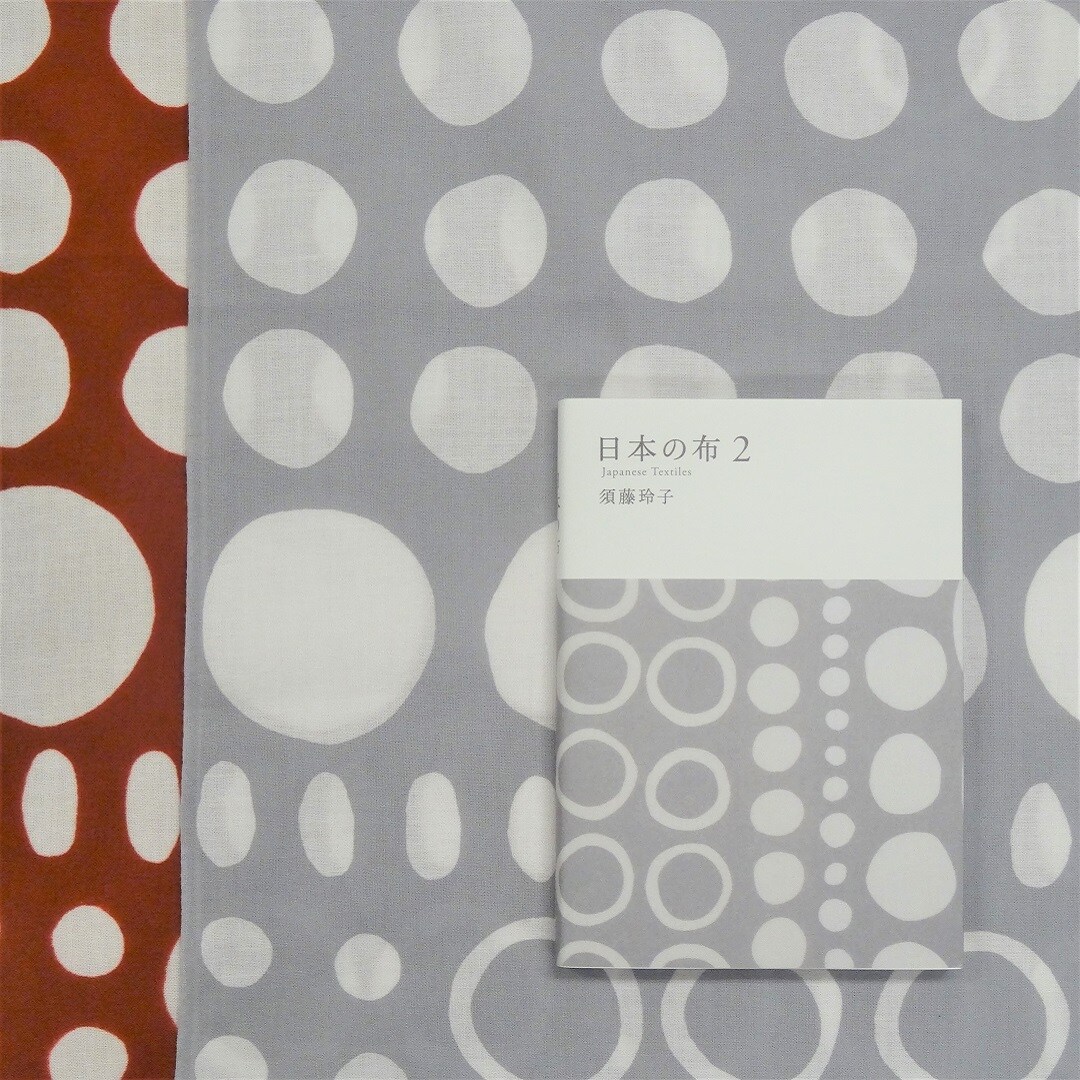

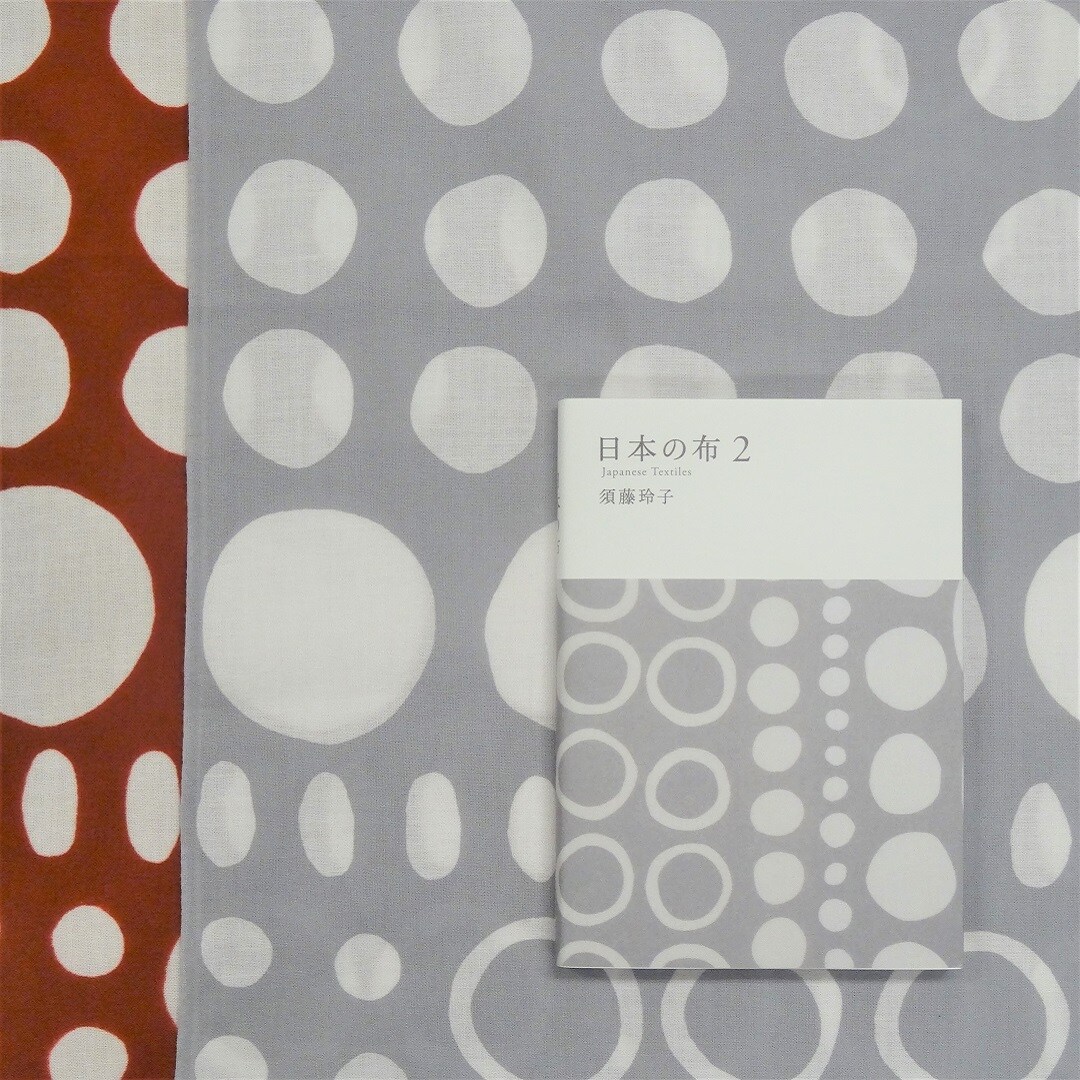

今回紹介する『日本の布』(MUJIBOOKS)は、日本の各産地で出合った数々の美しい布を、出来上がるまでの工程だけでなく、生産地の文化や歴史と交流してできた、いわば布づくりの記録です。現在は1から4まで発行しています。

今日は、本とともに無印良品の『注染手ぬぐい』を紹介します。

この手ぬぐいは『日本の布2』で紹介の「注染」という明治時代後期に始まった伝統的な染色法でつくられたものです。職人の手作業により表も裏もきれいに染まるのが注染の特長で、手ぬぐいとゆかたのために生まれた技法です。

この本の表紙、無印良品の手ぬぐいの柄のひとつなんですよ。色は落ち着いたグレーで、わずかに紫色を帯び、さまざまな丸を描いたパターンで手ぬぐいらしい涼やかな表情を持っています。

こまめに手を洗う習慣ができて、私は手ぬぐいを持ち歩くようになりました。ハンカチより大きくて、ハンドタオルより薄いのでデニムのポケットにも納まり良く毎日手放せません。

つかうほどにやわらかな手触りになるので、マスクにしても良いですね。他にはプレゼントのラッピングに、ブックカバーに、ティッシュケースとしても。いろいろなつかい方ができる手ぬぐいって万能選手のようですね。

手ぬぐいを眺めていると、祖母の面影が私にあるという母の言葉を思い出し、何だか懐かしいような気持ちになりました。

『日本の布』と『注染手ぬぐい』はOpenMUJIにあります。

『日本の布』1〜4 / MUJIBOOKS 著者: 須藤玲子 各1,100円(消費税込)

『注染手ぬぐい』 各1,500円(消費税込)

少しの言葉で、モノ本来のすがたを伝えてきた無印良品は、生まれたときから「素」となる言葉を大事にしてきました。

古今東西から長く読み継がれてきた本をあつめて、MUJI BOOKSでは「ずっといい言葉」とともに本のあるくらしを提案します。

無印良品 イオンモール堺北花田 2020.08.25