きくみるしる

「結論やゴールから離れて、間や過程、変化に目を向ける」クリス智子インタビュー

2025/10/31

(取材と文・綿貫あかね 撮影・福田喜一)

クリス智子

くりす・ともこ 5月1日、ハワイ生まれ。京都、フィラデルフィア、横浜などで育ち、日本とアメリカの各地の文化を体験。1994年に東京のFMラジオ局J-WAVEでナビゲーターデビュー。同局の平日朝の生番組『BOOMTOWN』を10年、続いて平日午後の『GOOD NEIGHBORS』を7年担当した後、現在はフリートーク番組『TALK TO NEIGHBORS』のナビゲーションを務める。

「質のいい時間を過ごさないと話にならないと思い始めたんです」

たとえば、来るはずの人が来ない、仕事の当日に上司のちゃぶ台返しにあうなど、日々生きていれば環境や状況の急変は避けられないもの。できれば動揺を最小限に抑え、切り替えて前向きに行動したいけれど、モヤモヤしてそうもいかないのが人間の感情だ。

幼少期の2年間で8回も転校したクリス智子さんにとって、何度も繰り返される突然の環境の変化は、まるで頭上から何かが降ってくるようなものだった。しかし今思い返すと、その状況は自分自身が作られる土台になったのかもしれないという。

「新しい環境に飛び込むのは、それしか術がない頃からやっていたので、大人になった今でもその飛び込む感覚で生きているところがあります。降ってきたものを前にしてどう対応するかは、結局受け取る力の身につけ方を考えることなのかなと思っています」

ラジオのナビゲーターの仕事を始めた20代前半は、毎日降ってくるたくさんの新しいことを前に無我夢中だった。できると思い込んでいたことがことごとくできない。若者によくある、高い理想と能力とのギャップに苦しむ日々。

「その頃はあれもこれもできなければいけないという気持ちがとても強かったけれど、突然マイクの前でいい言葉を言える人間になれるわけがないですよね。だから、たとえば2時間の番組だったら、24時間のうち自分が放送にのっていない残りの22時間こそ、質のいい時間を過ごさないと話にならないなと思い始めたんです。つまり普段の暮らしの中で、日々起きている出来事や溢れる情報から、素直に反応したことや影響されたことをちゃんと受け取る。質のいい時間とは、それができるような気持ちを保つための時間だと考えました。わたしの場合は手仕事が施されたものが好きだから、手を動かして何かを作ったり、料理をしたり、音楽を聴いたり、そういう時間なのかなと感じています」

社会で起きている多種多様な出来事から、何が自分のアンテナに触れたのかを感じ取り、心を見つめる。質のいい時間を過ごして、降ってきたものをポジティブかネガティブかに関係なく受け取る力を身につけたい。

「ここ(〈Cafune〉のこと)にいて、外からの光が床や壁にあたって木々や葉の影が揺れているのは、ずっと見ていられるくらい好きなのですが、これは光と影の両方があって初めて起きる現象。光だけ見ていると疲れるし、影だけなのもよくわからなくて苦しい。ともにあるから心地いい光景になるんです。そう考えると、もしネガティブなことが起きても、一度すっと受け止めてみるのも必要な気がしますね。それを排除しようとかポジティブに考え直すというのは、ちょっと無理があるから」

「SNSは反応のし合いがとても急だけど、大事なのはやはり受け方」

昨今のSNSでの“炎上”を見ると、大概の発端は読む側が誤読したまま瞬間的な反応をするとか、反対に書く側の説明が足りていないことなどで齟齬が生まれ、暴力的なやりとりに発展してしまうケースが目立つ。いたずらに炎上をけしかけるのは論外として、誤解を生まないコミュニケーションのために、発言を一旦受け止めてみて考える、言葉を尽くすことを厭わないという行為が必要なのではと感じる。

「SNSでは反応し合うスピードがとても速いことが多いんですが、大事なのはやはり受け取り方のような気がします。とはいえ言葉のキャッチボールは、日常的に球の投げ方や受け方の練習をしていないと、すぐにはできないもの。だから、わたしは日頃から言葉をどう使うかを考えるんです。たとえば『青い海』と聞いたら頭に浮かぶ『青い海』は人それぞれ違うはずだから、いい受け方ができるように、自分の中でそのイメージをできるだけ豊かに持っていたい」

相手の言葉を聞いてたくさんのイメージを描ければ、誤解が起きづらく、ギャップも小さくなる。最近は特に“言語化能力”が注目され、コミュニケーションにまつわる考察でも伝え方など発信側についての言及が多い中、ここでも受け取り方に注目するクリスさんの思考はとても新鮮だ。

「人間同士も、“間”や“あわい”があるほうが生きやすい」

他者に頼らない生き方を勧める自己責任論の拡大や、コスパ、タイパなど効率が求められる新自由主義下の現代社会で、強い言葉の周りに人が集まる現象がここ数年続いている。「わかりやすさ」という名のもとに、物事を白か黒かという二元論に押し込めて、言い切るのがかっこいいという風潮。しかし人間は機械のように簡単に割り切れないし、曖昧さを表す言葉の多い日本語で日々暮らしているわたしたちは、おぼろげな状態が心地いい場合も少なくない。白でも黒でもなくグレーであるのは、むしろ人間らしい様子だといえないだろうか。

「SNS上も同様ですが、今のグローバル化した社会だと日本語の曖昧さは確かに伝わりづらい。だけど、わたしたちはそういう文化で生活しているし、社会もそれで成り立っていますよね。だから、わたしは普段日本語を使うときでも放送でも、どちらかというと結論を出さない。答えを言わないんです。聞く側は言い切られるほうが気持ちいいのもわかりますが、目の前で話している相手や聞いている側に結論や答えはすでにあるから、こちらが話すのは結論の前までにする。それはつまり、お互いの“間”や“あわい”を楽しむことになります」

結論から逆算してそこに至るまでの道筋を設定しておけば、物事はきっちり進むし破綻は少ないだろう。予想外の変化を最小限に抑える方法だ。しかしそれでは予定調和的で、凹凸感がなくつまらない。

「番組のゲストコーナーの最後には大体まとめがあるんですが、ゲストによって話すペースが違うから、段取りを決めていても自然とずれてきます。しかも話の展開が起承転転の人もいれば起承承承となる人もいる。でもそれがとても面白いし、むしろそれを味わいたい。だから、こっちで起承転結を決めて最後まとめるという話し方はしません。もちろん番組上の結びはありますが、会話上ではいらないんです」

起承転転や起承承承で言葉のキャッチボール、つまり過程の会話を味わう。それが“間”や“あわい”の面白さであり豊かさだ。

「先日、ある人と庭の話をしました。庭というのは自然と人工物の間にあるもの。人間は完全に自然というか野生の側にいくと生き抜けないし、人工物ばかりでも息苦しい。“間”があることによってちょうどよく過ごせるのだそうです。人間同士も同じで、“間”のあるほうが生きやすいんですよね。また、解剖学者の養老孟司さんは、都市は人間が意識して作ったものだから、街じゅうが意識だらけ。自然のような無意識なものがないと人間は疲れちゃうとおっしゃっていました。無意識も言葉にできないもの。でも言葉にならなくてもそこをお互いに感じ合うことで、生まれてくることがたくさんあるんです」

「一度でわかったと思えないから、同じことを繰り返し考えるのが好き」

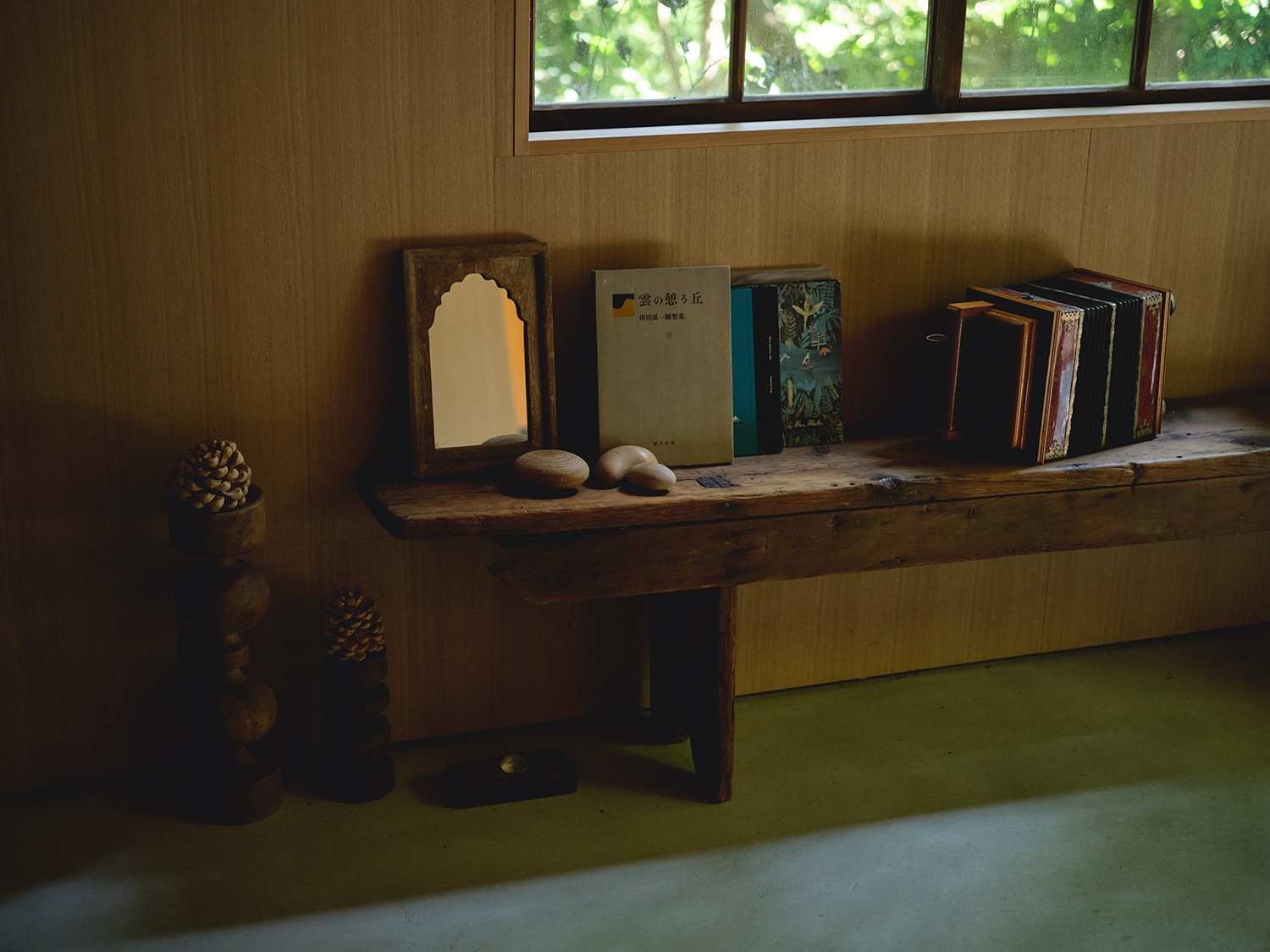

担当するラジオ番組では、美術家や書き手との対話がいつも楽しそうなクリスさん。昨年自宅の近くに作ったアトリエ〈Cafune〉でも、時折大好きなアートや詩に触れる、安らかなときを過ごしている。

「アートや詩が好きなのは、ぼんやりと抽象的なところに自分を置いてあげられるからなんだと思います。それは自然の無意識性の中に身を置くことと似ています。〈Cafune〉は自然に囲まれていて、仕事をしなきゃとパソコンを持ち込んでも、外を見て何かを考えている時間のほうが長いんです。現代に生きている人はあまりにもやることが多いので、自分に時間を作ってあげないと熟考することすらできません。相手の言葉が刺さったら、どういう意味だったのか、なぜぐっときたのかなど、一旦受け取って自分の心をじっくり探っていければ面白いはずです。そういう意味で、体と心をどこに置くかは気にかけていたいと思っています」

メディアから次々と新しい情報が発信されると、わたしたちは意識せずともそれらにさらされて、流れてくる情報をどんどん消費せざるを得ない。しかしクリスさんはまるで逆行するように、同じことを何度も反芻して考えるのが好き。それはどこか四季が繰り返されるのと似ているのだと話す。

「年に一度季節がめぐってきて、花も毎年同じ時期に咲く。そのたびに前年に考えていたことを思い出して再び考察してみます。たとえば梅雨の時期に『あいにくの雨で』という時候の挨拶をしますが、『本当にあいにくなんだろうか?』と考えたい。去年そうだったから今年もそうとは限らないとか、そういう思考を繰り返すんです。だいたい何事も一回でわかったとは思えないんですよね。いい意味で自分を疑ってみる。だって自分も相手から簡単にわかったと思われたくないじゃないですか。常に移り変わっているから、明日は違っているだろうし」

絶え間なく揺れ動き、変わりゆく流動性が人間らしさの要素の一つだとしたら、言葉に表せないグレーな状態が心地いいのは当然と思えてくる。その曖昧さをいいものとしてより深く味わうために、普段から豊かなイメージを描けるような自分でいたい。

「グレーといっても人によって捉え方が違うし、濃淡などいろいろな色があります。そこを丁寧に見て感じようとしないと、ただふわっとしたところにいるだけになってしまいます。グレーがいいと感じるのは、自分がその良さや意味に気づけて、楽しみたいと心底思っているから。逆にいうと、“間”や“あわい”の意識の仕方がわかって、初めて曖昧の良さが生まれるのかもしれません。コミュニケーションで、相手が投げかけてきたことから何かに気づく、その“間”はとても素敵ですが、気づける自分になるには、普段の暮らしの中でいろいろなことを見聞きして経験すること以外にないんですよね」

「MY FIRST MUJI〜思い出のアイテム〜」

「プロダクトデザイナーの深澤直人さんがデザインされた、壁にかけられるCDプレーヤー(終売)はとても印象に残っています。あれほどシンプルなデザインのものは、当時はまだなかったですから、気に入って愛用していました。わたしはもともと外側にたくさん文字が書かれている家電は苦手なんです。さまざまな機能について、文字で説明されたり喋ってきたり。説明過多だし、機械に指示されるのは嫌じゃないですか。使い方は自分で決めたいから。無印良品の家電はいま炊飯器を使っていますが、本体の説明文字を最小限にしているのがいいですよね。使い手を信頼して任せてくれている感じがするし、こちらも好きにさせてもらえる。そういうメッセージを受け取ることができるデザインだと思います」