きくみるしる

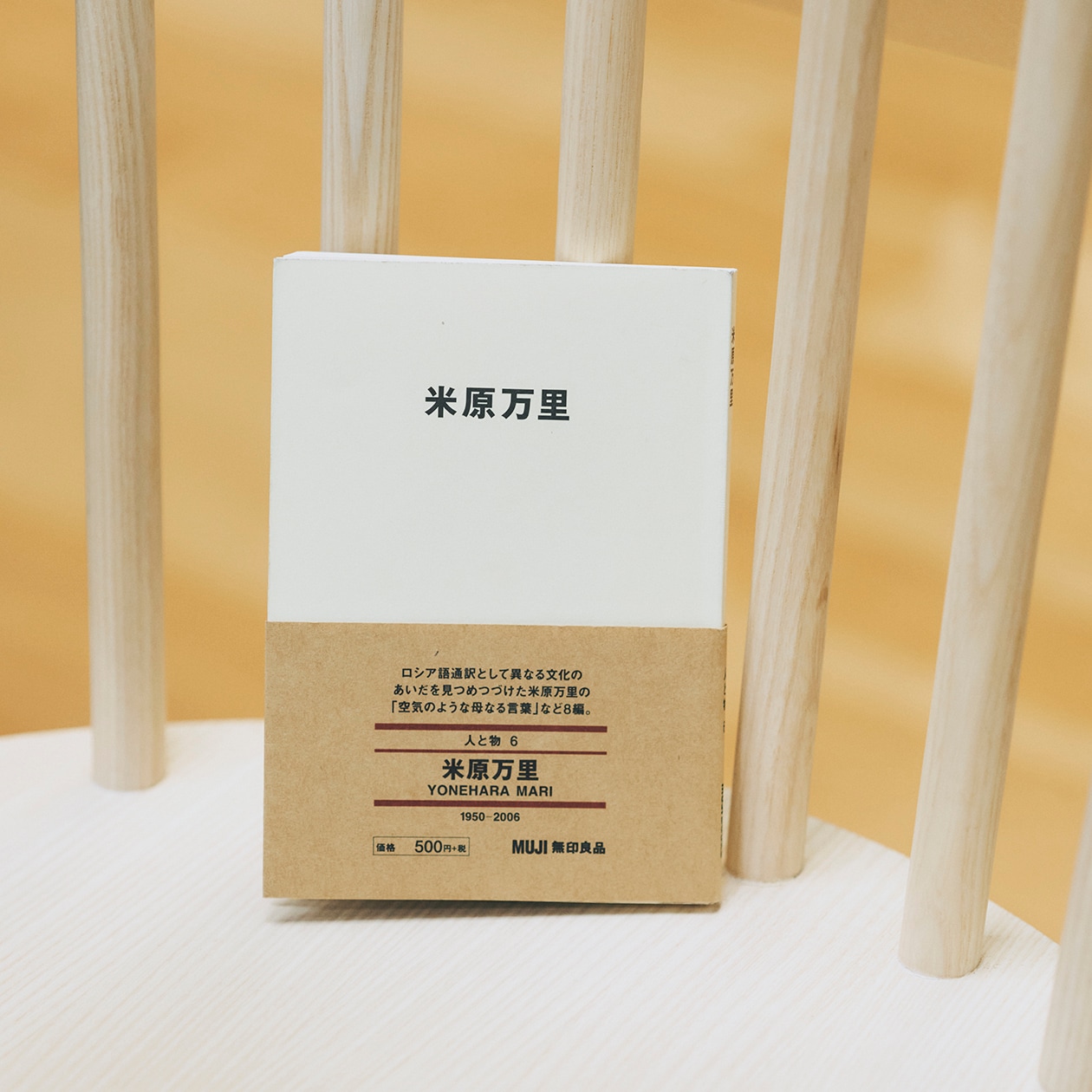

「世界を股にかけて活躍した、こんなかっこいい女性がいたことを知ってほしい」ブレイディみかこが読む、米原万里。 | MUJI BOOKS 文庫本「人と物」シリーズ

2025/10/28

第5回の本は『米原万里』。幼少期に社会主義圏だった冷戦時代の東欧で暮らし、成長してからは通訳として国際的に活躍。その体験をもとにしたエッセイや小説は多くの人々を魅了した。日本を出て海を渡り、イギリスのローカルな視点から市民レベルの暮らしや社会問題を書くライター、ブレイディみかこさんが、海外と日本の狭間から世の中を見つめる米原作品のモチーフやテーマに迫る。

(取材と文・綿貫あかね 撮影・田上浩一)

読んだ人・ブレイディみかこ

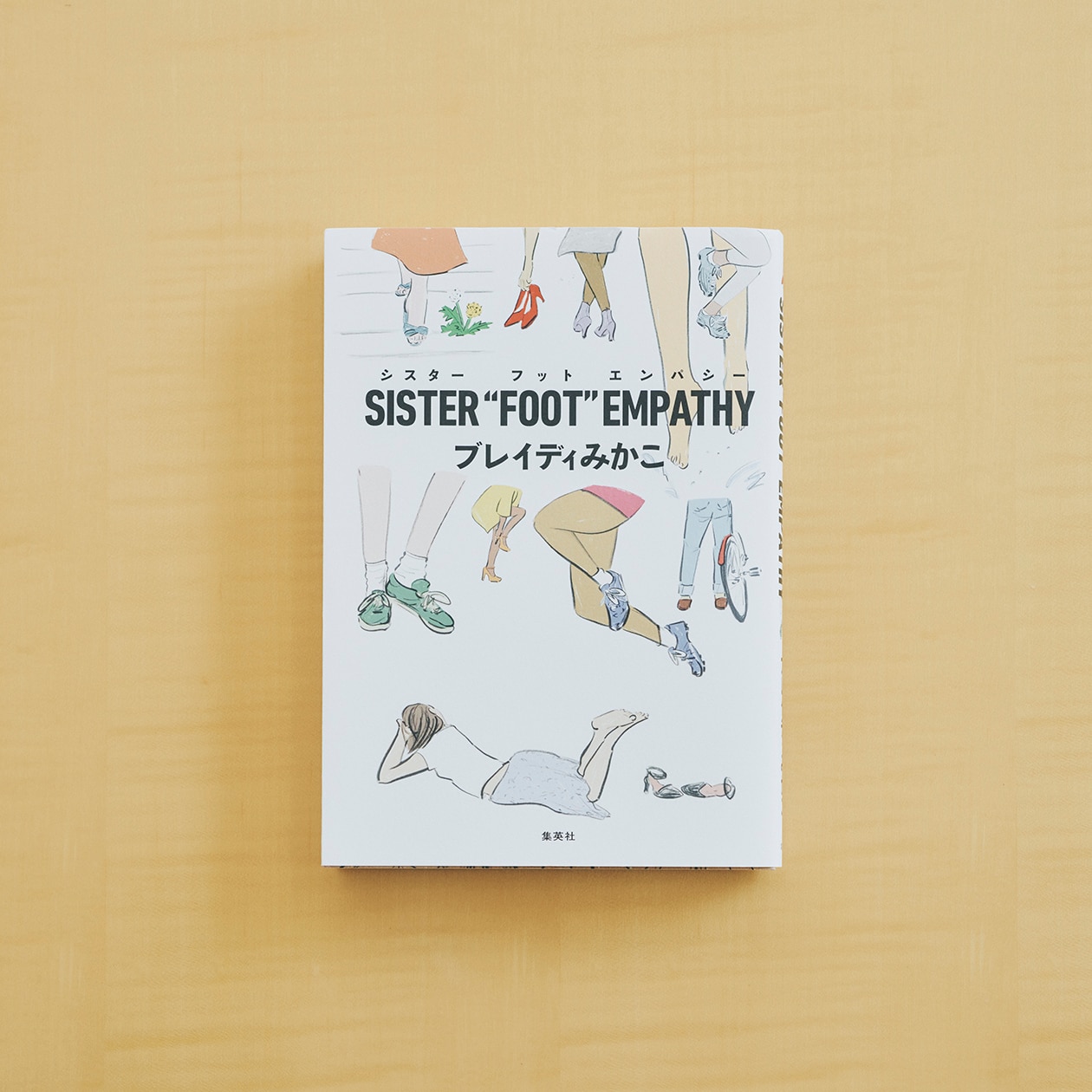

ぶれいでぃ・みかこ ライター、コラムニスト。1996年よりイギリス在住。2017年に『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)で第16回新潮ドキュメント賞を、19年に『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)で第73回毎日出版文化賞特別賞を受賞。近著はエッセイ集『SISTER“FOOT”EMPATHY』(集英社)。小説『私労働小説 負債の重力にあらがって』(KADOKAWA)が2025年10月23日発売予定。

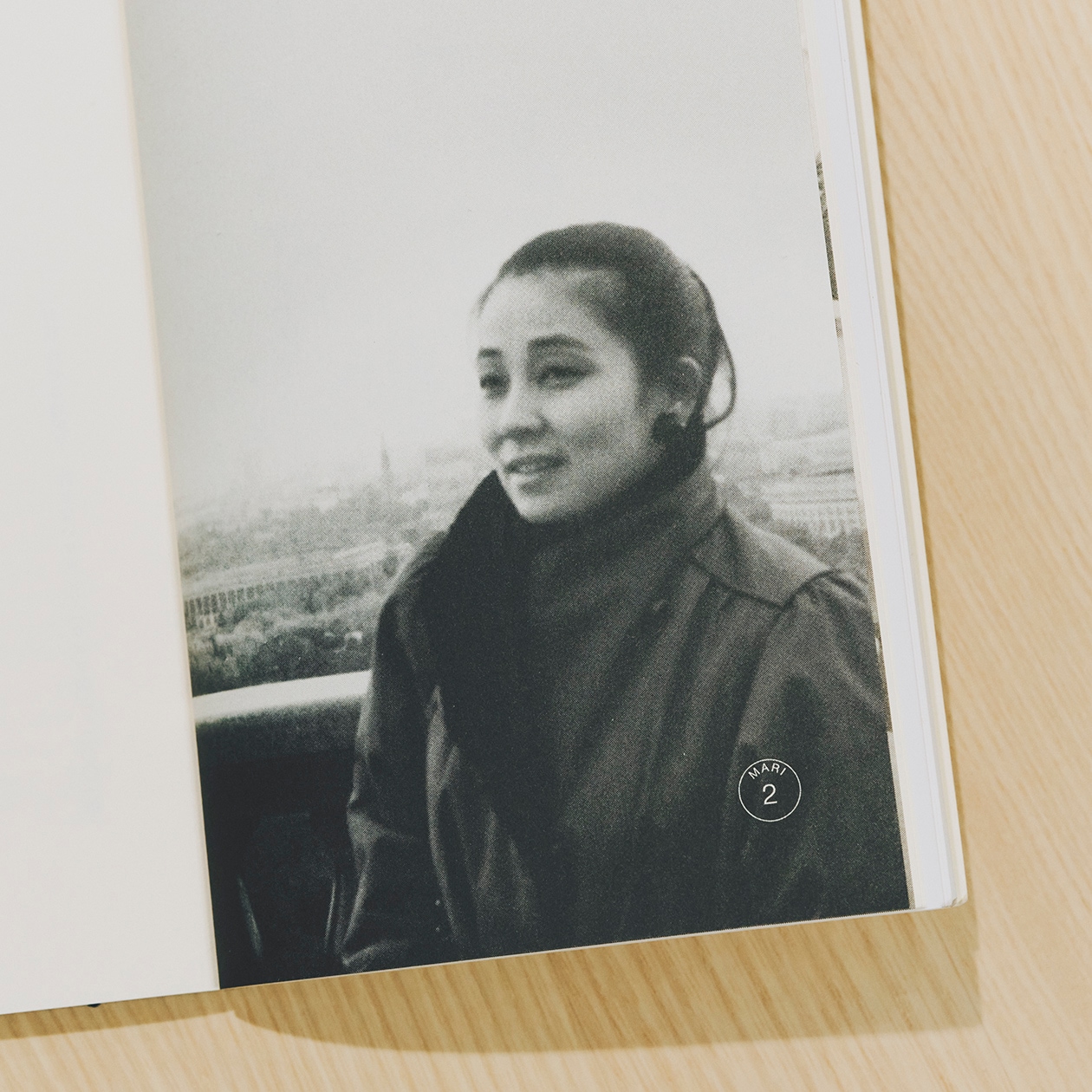

「あの時代に優れた言語能力を用いて国際的な仕事をした才女」

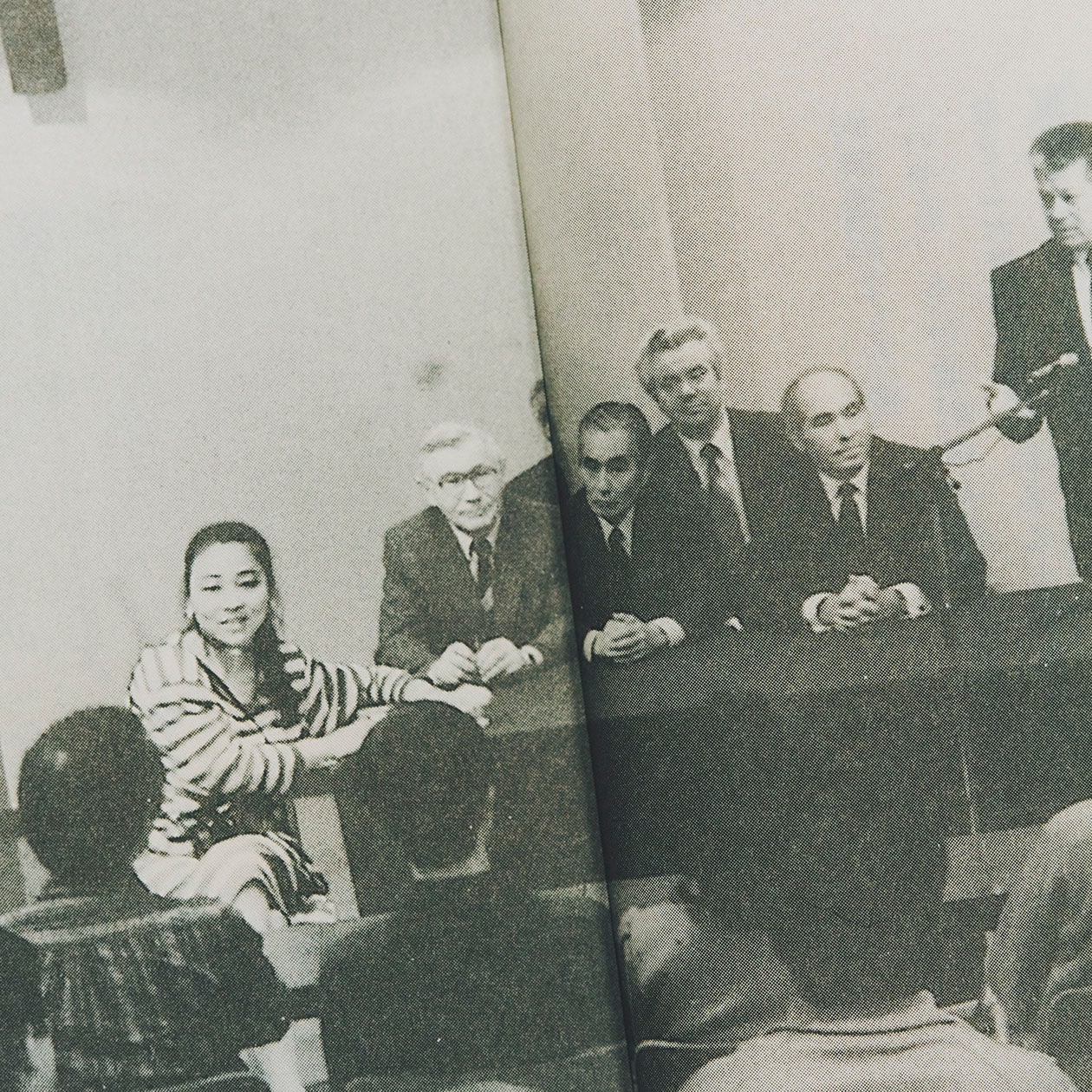

よねはら・まり ロシア語通訳、エッセイスト、小説家。1950年、東京生まれ。9歳のときに父親の仕事の都合で、チェコスロバキア(当時)のプラハに家族で移住。14歳までソ連大使館付属の学校に通い、ロシア語で学ぶ。75年に東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業、78年に東京大学大学院人文科学研究科露語露文学専攻修士課程修了。ロシア語の通訳となり、国際会議の同時通訳の仕事を数多く経験。ソ連を解体したことで知られるゴルバチョフやロシア連邦の初代大統領エリツィンからも信頼が厚かった。その後文筆業に専念。エッセイ集『旅行者の朝食』、『打ちのめされるようなすごい本』(ともに文春文庫)、小説『オリガ・モリソヴナの反語法』(集英社文庫)など著書多数。2006年逝去。

『不実な美女か貞淑な醜女か』(1997年)から、外国語と日本語との間にある、意味や捉え方の違いなど言葉に注目した文章や、国際問題をテーマにしたものを収録。『旅行者の朝食』(2004年)では米原エッセイの代名詞ともいえる各国の食文化を、『魔女の1ダース』(2000年)からは中国や東アジアを訪れた際の話など、世界がグローバル化する前の、各国の個性あふれるエピソードがまとめられている。

女性エッセイというジャンルの棚に収まらない二人の書き手

80年代後半からゼロ年代前半にかけて、主に異文化体験や食のエッセイで人気を博した米原万里。ブレイディみかこさんが彼女の作品を初めて読んだのは、意外なきっかけだった。

「1996年に日本を出て、その後ずっとイギリスに住んでいることもあって、米原さんが活躍されていた時代をリアルには知らないんです。でも、2017年に『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』で新潮ドキュメント賞を受賞して、その贈呈式でひとりの編集者から『これを絶対に読んでほしい。似ているところがあるから』と渡されたのが、米原さんの『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』(角川文庫)と『オリガ・モリソヴナの反語法』でした。読んでみて、こんなすごい書き手が日本にいたんだとびっくりしたんです」

米原は、日本に生まれ育ったものの、父親の仕事の都合で、社会主義体制だったチェコスロバキア(当時)の首都プラハに9歳から14歳まで在住。現地のソビエト連邦系の学校に通い、ロシア語で教育を受けた。その体験が、帰国後もロシア語を学び続けて通訳となり、ソ連やロシア、当時は社会主義国家だった東ヨーロッパの文化を題材に、エッセイや小説を書くことにつながっていった。

ブレイディさんもイギリスに移住して約30年。作品では外国に暮らすことで起こるさまざまな出来事や、日本にいては気づかない国際社会の景色を、鋭い筆致で綴っている。二人とも母国ではない場所から日本を見つめ、土地の人々の営みや国際問題を扱う書き手だ。

「日本の書店には、女性エッセイというジャンルの棚があります。なぜわざわざ“女性”とついているのかわからないのですが、そこには生活や身の回りで起こったことを中心に、親しみやすい文章で書かれた女性の書き手の本が並んでいます。わたしは政治時評や社会情勢、国際問題を織り込んで書くタイプなので、女性エッセイの棚にはまらないとよく言われていました。ところが、米原さんも旅や食べ物など、身の回りのことを書かないわけではないけれど、話がとてもマクロで、世界の政情や社会問題など書くことの幅がすごく広い。だから彼女の文章を読んで、書店のジャンルにはまらない人がここにもいたと驚いたわけです」

日本と海外の狭間に立ってものを考えていた人

MUJI BOOKS文庫本 「人と物6 米原万里」に収録されているエッセイでは、米原が幼少期に暮らしていたプラハでの出来事、通訳の目で眺めた国や地域の文化や振る舞いの違いなどが読み取れる。

「この本は、通訳として、物書きとして、そして人間としての彼女を、いいバランスで伝えています。個人的には、自分が海外で生活しているのもあって、海外と日本の狭間で生きている人の思考がわかる文章にぐっときました。とくに『米原万里の言葉』の章に出てくる、《英語を知ったからといって、それぞれの文化にアクセスできるわけではないのです》(P23)は、わたしも身をもってずっと感じていることだし、《本は一番軽く持ち出せる日本なんですよ。で、持ち込める外国》(P28)も、とてもいい言葉」

「仕事ぶりは彼女の足元にも及びませんが、日本と外国との狭間に立っていた、その姿勢は彼女とわたしはどこか似ているのかなと思います。もうピュアな日本人の視点には戻れないし、外国人の視点でもなく、どこにいるかわからない。そういう狭間に立ってものを考えていた人という気がするし、だからこそユーモアがあって軽妙なんだと思います」

すべてが平べったいグローバル化と、国や地域の個性と付き合う国際化は別物

笑いにまつわる言葉の通訳について、「ガセネッタ・ダジャーレとシモネッタ・ドッジ」の章に出てくる、《笑いほど時代や国情や身分や立場など文脈依存度の高い、つまり他言語に転換するのが難しい代物はない。なかでも、絶望的になるのが、言葉遊び、

「いくらきれいな発音で英語が喋れても、その言葉がどういう局面で使われるかがわかっていないと、意味がずれて大失敗する可能性があります。ダジャレもずれが生じるから、米原さんがどうしたって訳せないというのも同じ。その気持ちはよくわかります」

ユーモアがあって軽妙な書きぶりで、幅広くいろいろなテーマを材料にできたのは、日本と海外の狭間にいるからこそではないか、というのがブレイディさんの解釈。

「わたしが胸打たれたのは、『空気のような母なる言葉』の章にある、《自分の国を持たないで、自分の言語を持たないで、国際などあり得るのか》(P140)という文章。つまりこれは、グローバル化と国際化は違うという話で、いまこそ切実に受け取らなければならない言葉だと思います。わたしも自分の本に書いたことがありますが、この状況はすごくよく理解できるんです」

以前、ブレイディさんがボランティアをしていた託児所に、子ども食堂の大人版のような、当時50ペンスでお腹いっぱい食べられる食堂があった。そこにいろいろな国や地域からやってきた移民の人々が集まるようになって、インド料理や中華、イタリアンなど、料理が多彩になり国際化しかかった。ところが宗教上の理由などで、あれもこれも食べられないと言う人がだんだん増えてくると、最後はスパイスも塩も効いていない、味気なくてぼんやりした料理ばかりになってしまった、ということがあった。

「つまり、グローバル化とはそれと同じで、世界中に同じようなモールができ、チェーン店が並んでいる状態になってしまうことです。でも米原さんはこの文章で、国際化とはそうではなく、その国や地域の独自のものがあり、それと付き合っていくことだ、というようなことを書いています。自分の言語や文化など、育ったところで身についた個性や民族性を持ちながら、その上でよその言語を学んだり、想像力を働かせて文化を理解したりする。国際化するのが重要なのに、グローバル化の名の下に全部を平べったく同質化してしまおうとするいまの世界の傾向はどうかと思います。どこもかしこもグローバルチェーンばかりではなく、国際化した世界であってほしい」

母語以外の言語で暮らす環境ゆえに、言葉から思考を立ち上げて書く

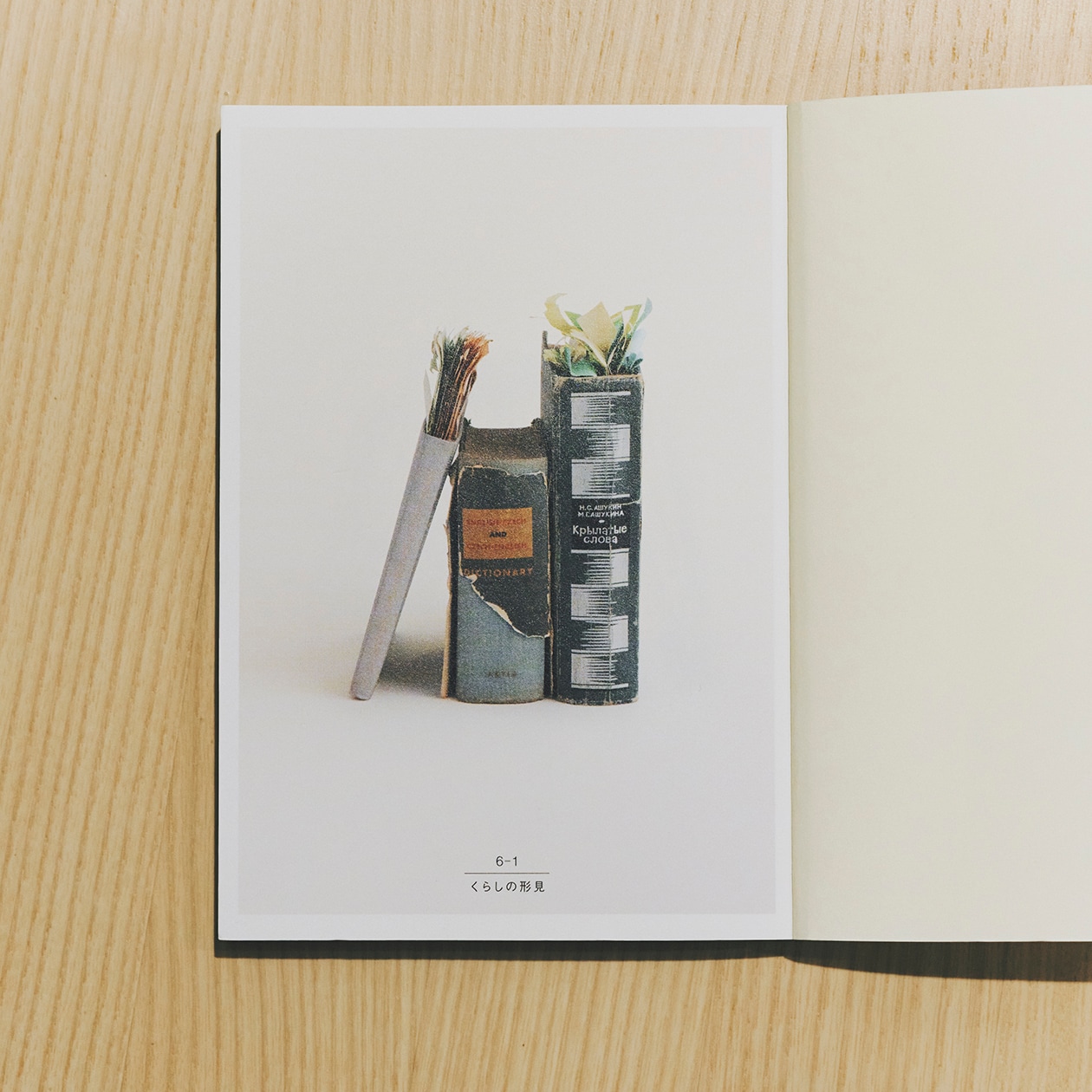

インターネットが普及する前は、海外在住者にとって辞書は必須アイテムであり、言葉を辞書で引くのは日常的な行為だった。米原もきっと辞書や辞典を駆使して言葉の意味や語源を調べていたに違いなく、本の冒頭の「くらしの形見」の章には愛用していた辞典の写真が掲載されている。

「いまはAIを使うのが主流でしょうけれど、少し前までは海外で暮らしている人は誰もが辞書をものすごく使っていました。もちろんわたしもそうで、いまでも英語の辞書はもちろん、日本語のも本当によく引きます。しかも、辞書を引くことによって思考が立ち上がることもたくさんあるんです。たとえば“EMPATHY”という単語の意味が、英語の辞書だと“他者を想像し、理解する能力”なのに、日本語の辞書だと“共感”となっているのは何か乖離があると感じて、そこから『SISTER“FOOT”EMPATHY』などの本が出来上がりました。米原さんも同様に、辞書を引いていてロシア語と日本語のニュアンスの齟齬を感じたり、うまい訳語が見つからなかったりという体験から何かを書いてみるなど、言葉からさまざまに思索を広げていった人なんだろうなと、この辞典の写真を見て想像しますね」

母語ではない言葉で生活していると言葉に敏感になるもの。勢いでざっくばらんに書いているように見えて、実は使う言葉を慎重に選んでいるのを感じる。それは通訳の職業病かもしれない、とブレイディさん。米原の書く、外からの目線で日本や日本語を捉える文章には、実感のこもった具体的な事例がたくさん挙げられていて引き込まれる。それは、彼女が通訳の仕事や要人との交流などで積み重ねた体験と、たくさんの知識や教養が背景にあるからできること。

「博覧強記の頭脳から生み出されたロジックと、実体験からの感情的な部分とを、絶妙のバランスで同居させている書き手ですよね。女性エッセイは感情的共感を引き出すことが重要といわれますが、米原さんの文章はロジックと感情の配分がハーフアンドハーフ。女性のエッセイだからといって、感情の部分をメインにしなくてもいいんだと、とても勇気づけられます。彼女の小説『オリガ・モリソヴナの反語法』なんてとても骨太で、いかにもロシア文学を学んだ人の作品だと感じます」

内向きの時代だからこそ、もっと多くの人に読まれてほしい米原作品

2006年に56歳でこの世を去った米原。50代での逝去は早すぎて、たくさんのファンが惜しんだ。

「生きていたら小説をもっと書いていた気もするし、そうすると女性作家をめぐる日本の文壇のあり方も今とは少し違っていたかもという気がしています。日本は男性優位社会で女性の人権が奪われたまま更新されていないと、海外では認識されているなかで、いまフェミニズムを書く若手女性作家の小説が次々と英訳されて、英語圏でとても人気を集めています。でも、男尊女卑が通常モードだった80年代にも、自分の能力を活かし世界を股にかけて活躍したかっこいい女性の書き手がいた、というのはもっと知られてもいいはず。日本はいま全体的に内向きで、2024年のパスポートの保有率が約17%ととても低い。こういう時代だからこそ、日本と海外の狭間で生きた作家の文章はより多くの人に読まれてほしい。この本を入門書に彼女の作品を手に取り、読後は自分も外に出ていきたいと考える人が増えたらいいなと思います」