きくみるしる

「いいものを長く使う。主体的に選び、生きた人」中村佑子が読む、伊丹十三。 | MUJI BOOKS 文庫本「人と物」シリーズ

2025/09/18

第4回は、『伊丹十三』。映画監督であり、優れた審美眼を文章で披露した趣味人。文筆家で映像作家の中村佑子さんが、伊丹のエッセイ集がロングセラーである理由や、現代社会との親和性、中村さんが所属している映像制作会社「テレビマンユニオン」と伊丹の関係から、一般にあまり知られていない、テレビが映し取る彼の姿を語る。

(取材と文・綿貫あかね 撮影・田上浩一)

中村佑子

なかむら・ゆうこ 文筆家。映像作家。立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師。1977年、東京生まれ。著作に『マザリング 性別を超えて〈他者〉をケアする』(集英社文庫)、『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』(医学書院)、映像作品に『はじまりの記憶 杉本博司』、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』がある。現在、岩波書店『図書』で「女が狂うとき」、集英社新書プラスで「なぜこの世界で子どもを持つのか 希望の行方」を連載中。

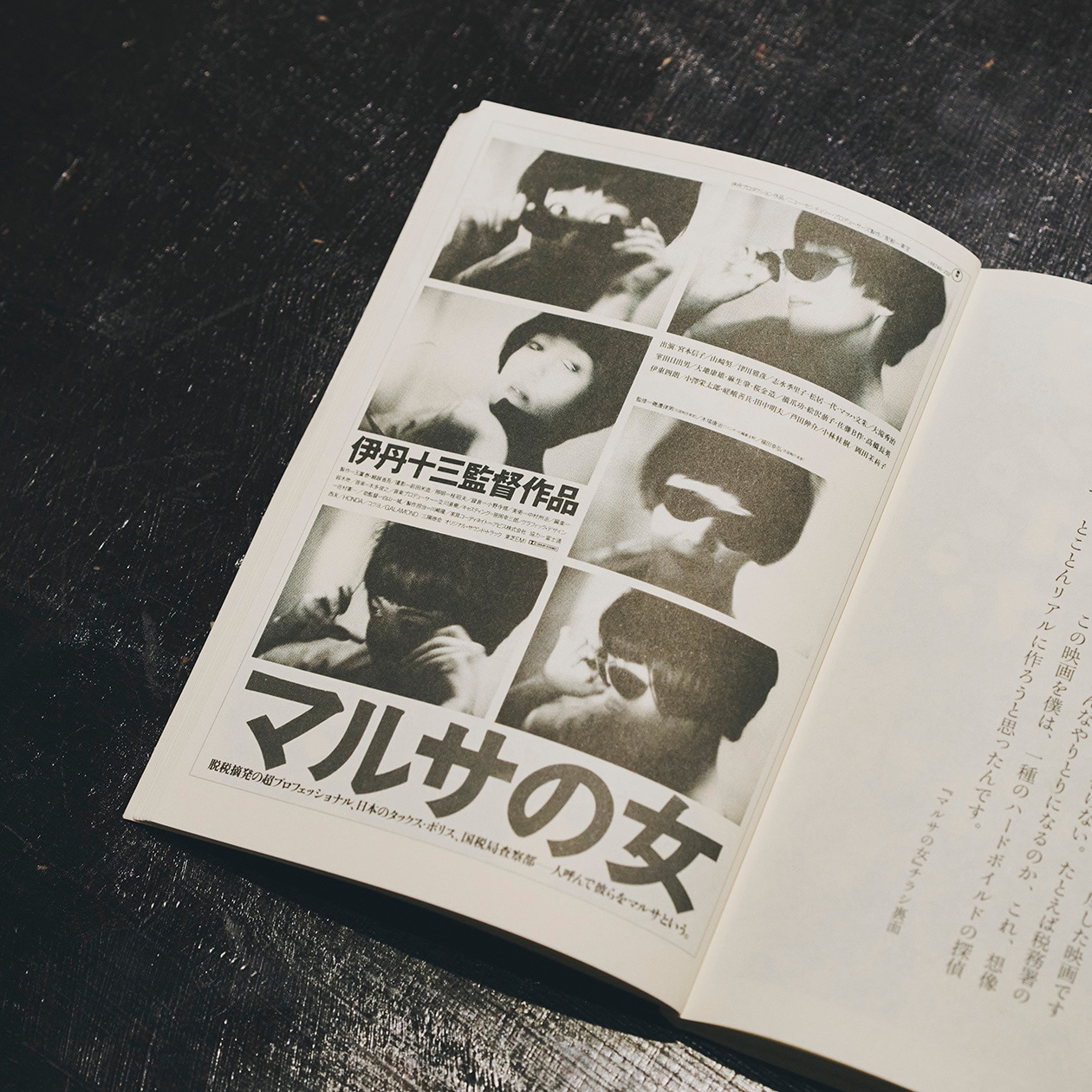

「自分の嫌いなものをあれこれ考えるのはとても愉しいことです」

いたみ・じゅうぞう 映画監督、俳優、エッセイスト、商業デザイナー。1933年、映画監督の伊丹万作の長男として京都に生まれる。父の死後、1950年に愛媛県松山市に移り、愛媛県立松山東高等学校で大江健三郎に出会う。1954年に上京後、商業デザイナーを経て、1960年より俳優として映画やドラマに出演。エッセイストやテレビマン、CM作家としても活躍する。1984年公開の初監督映画『お葬式』がヒット。その後、妻で俳優の宮本信子主演の『マルサの女』など計10本の脚本監督作品を発表。1997年死去。

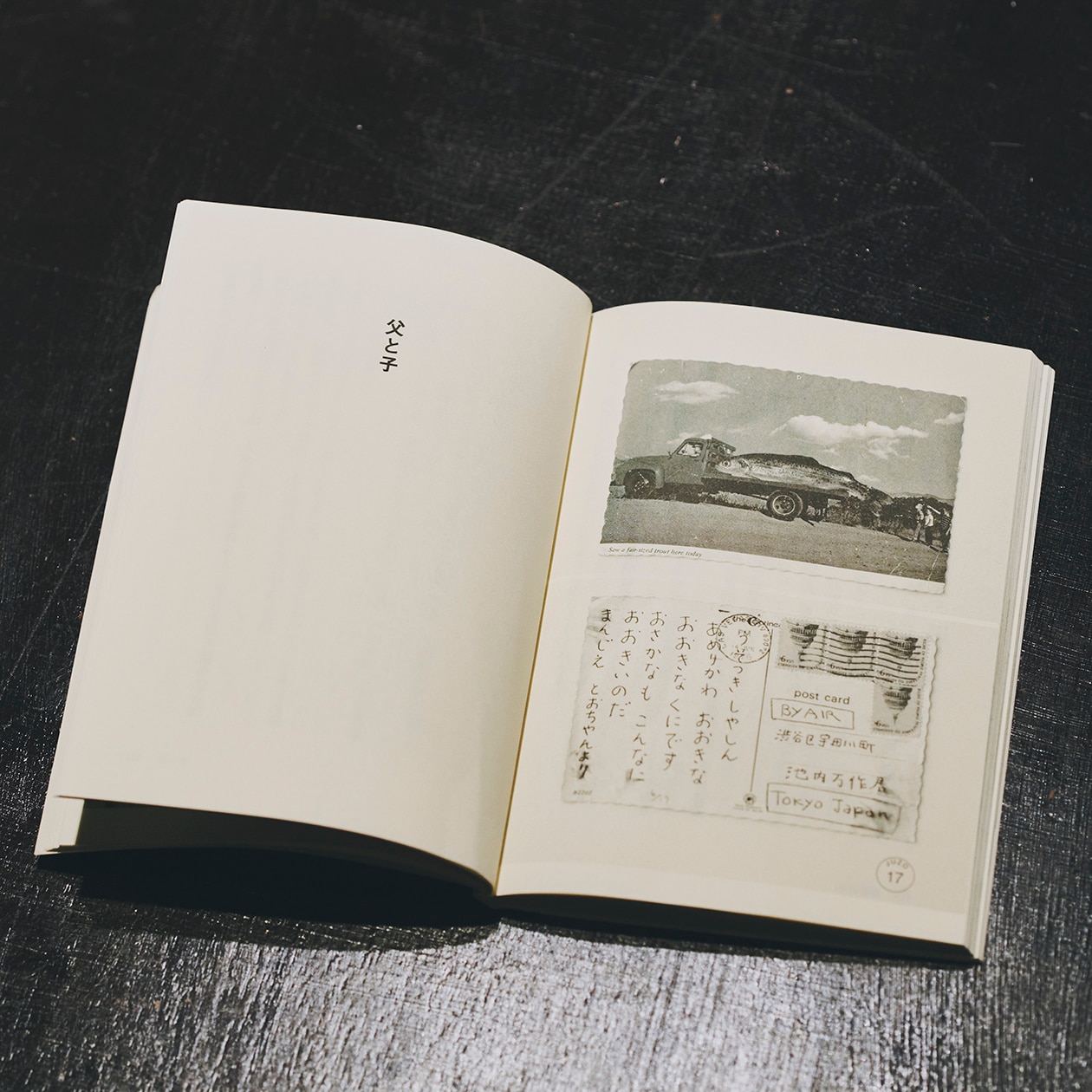

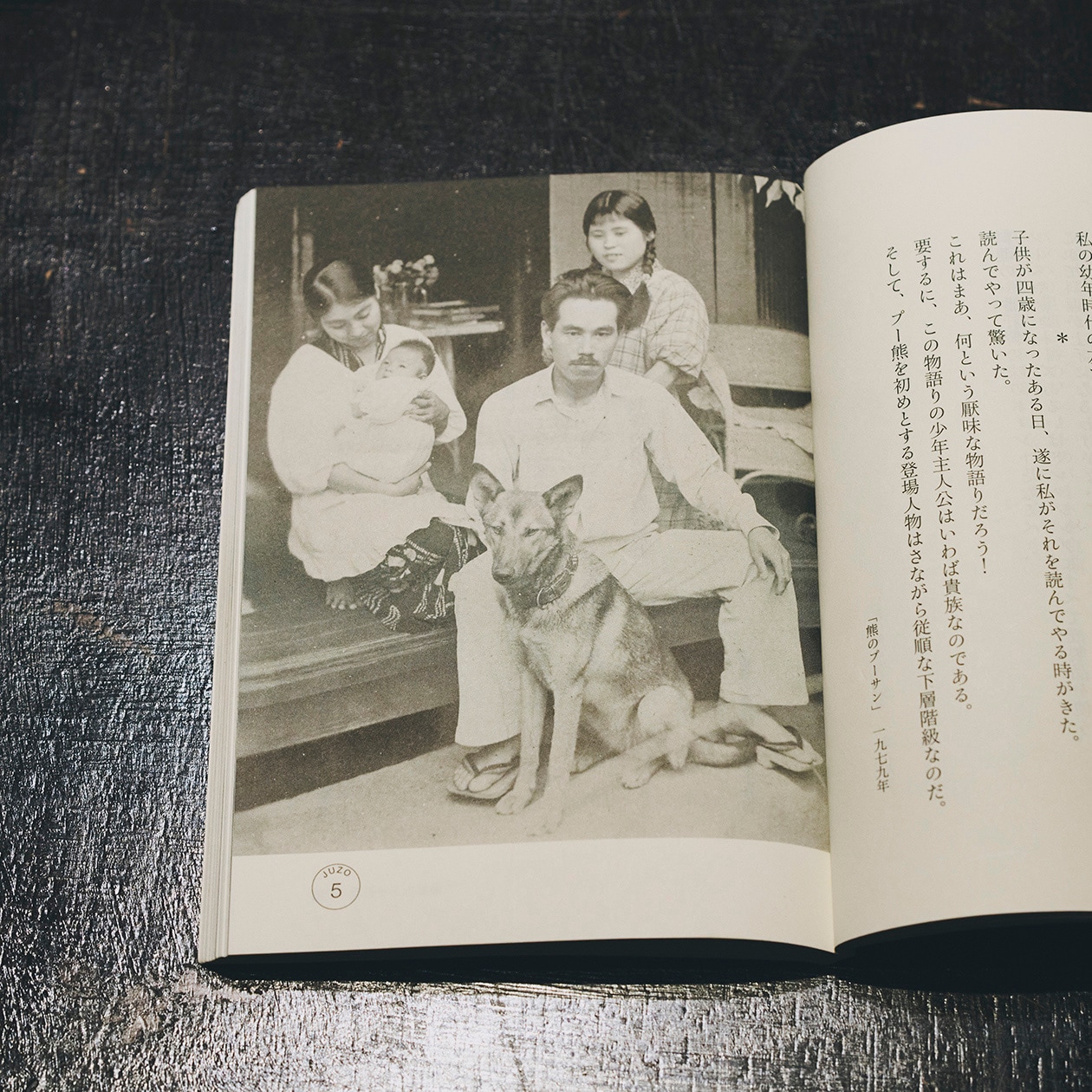

マルチな才能の一端を、言葉やエッセイ、写真やイラストで紹介。愛用品のカラー写真が並ぶ冒頭の「くらしの形見」の章では、本物を求めた彼の嗜好が一目瞭然。11編のエッセイは、伊丹が海外の映画に出演したときのあれこれを綴った『ヨーロッパ退屈日記』(1965年)や、『女たちよ!』(1968年)、『日本世間噺大系』(1976年)などから、自筆の挿絵も含めて抜粋。「伊丹十三の映画全チラシ」の章では、当時の映画のチラシが伊丹のコメント付きで掲載されている。

シーンの鮮やかな描写力がエッセイの読みどころのひとつ

一般的に映画監督としての顔がよく知られている伊丹十三は、1984年に映画『お葬式』で監督デビューしたとき、51歳だった。それまで何をしていたかというと、50年代に広告や書籍のデザインを手がけ、60年代からは映画俳優やエッセイストとして名を馳せ、70年代はテレビドキュメンタリーに出演するという多才ぶりを発揮。80年代になって映画を撮り始め、さらなる非凡さで世間を驚かせた。現代ならマルチクリエイターと呼ばれたであろう人物だ。MUJI BOOKS 文庫本 「人と物8 伊丹十三」に収録されているエッセイは、伊丹の多様な仕事のなかでも、主に60〜70年代の著作からセレクトされたもの。文筆家、映像作家の中村佑子さんは、その文章をあらためて読んで、気づいたことがあるという。

「最も胸打たれたのが、場面の描写力の鮮やかさですね。鮮烈な場面のカット割りがいくつもあって、とても印象的です。たとえば『最終楽章』というエッセイの冒頭、《夏の盛りには、時間はほとんど停止してしまう。たぶん一年の真中まで

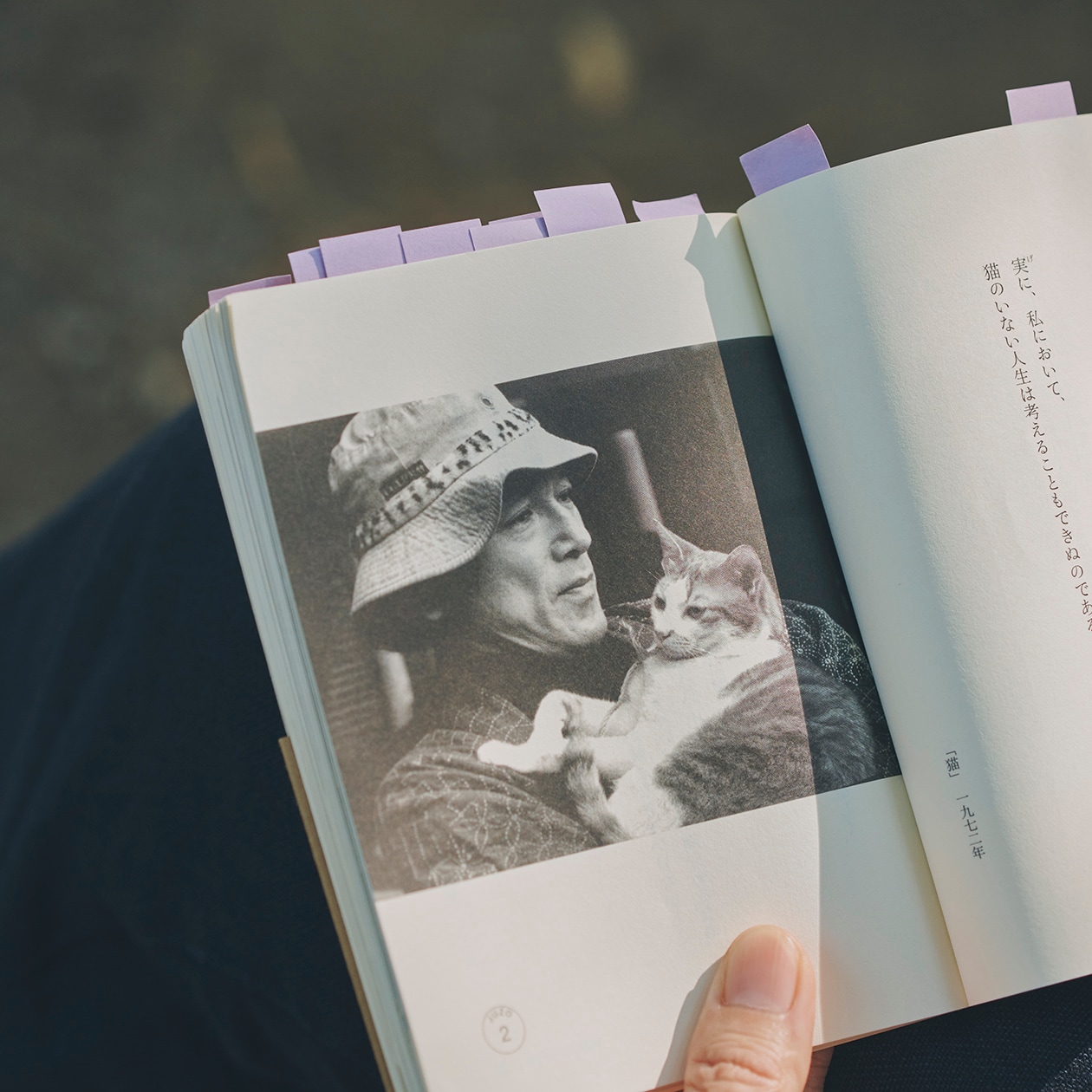

中村さんがとても印象的だと感嘆の声を上げる、場面の描写力の鮮やかさ。「最終楽章」の章より。

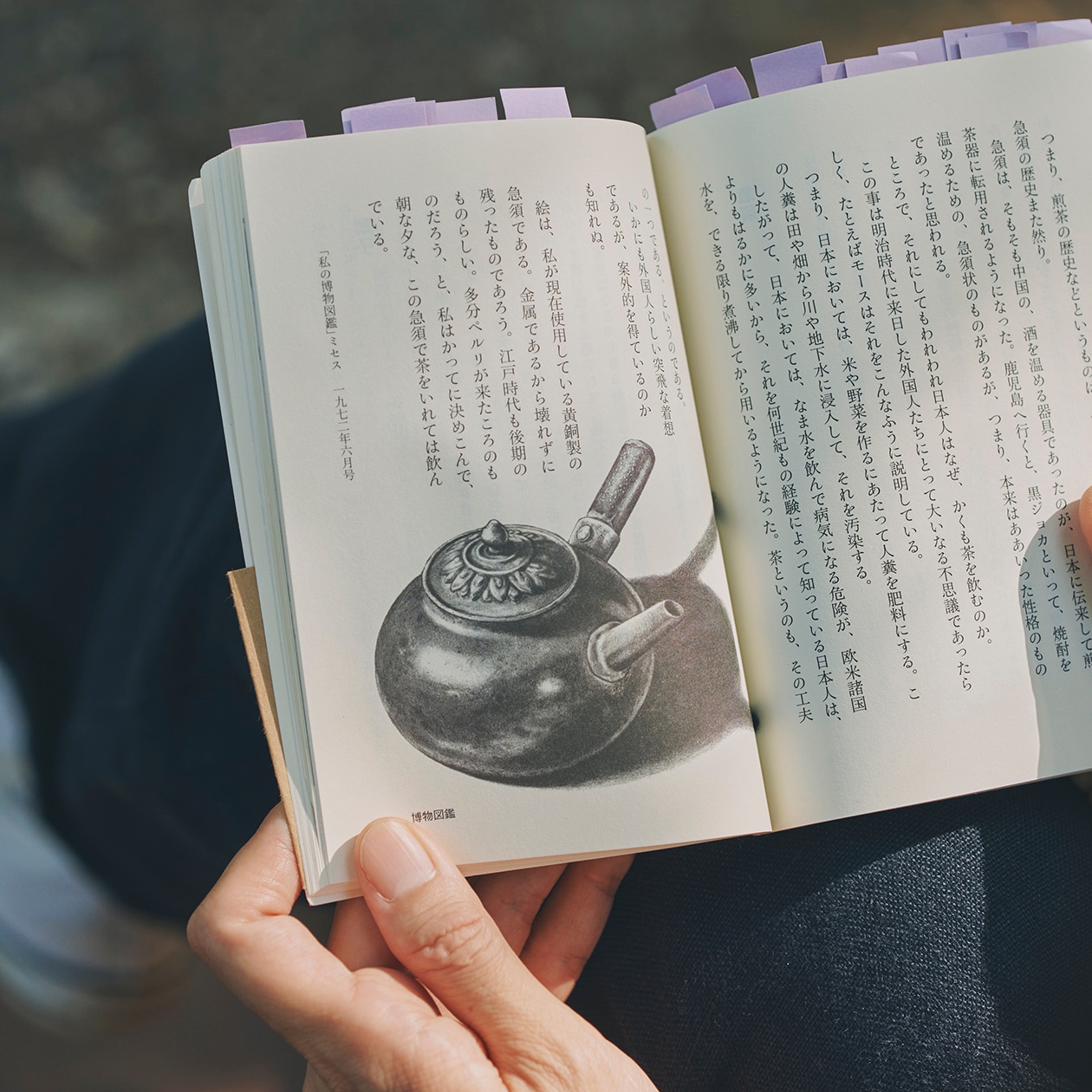

さらにエッセイに添えられた、さまざまなもののイラストの見事さにも舌を巻く。ものへの眼差しや扱いについては繰り返し書いていて、戦後豊かになっていく日本人に、高価なものの意味や、金額では測れないものの価値を見極めることなども提唱している。

「伊丹は、いいものは日常遣いしないといけない、と書いています。わたしもそれは子育てのモットーのひとつにしていて、たとえば食事をするときに、本物の漆の食器を幼い子どもに使わせると、親の自分も丁寧に扱うし盛り付けもきちんとする。ものって世界認識を変えてくれるし、モード、気分を作ってくれるんですよね」

消費に疲れた情報過多時代に、主体性を持って美しいと想うものを選ぶ

1997年に世を去って以降も、名エッセイとして伊丹の文章が読み続けられている理由について、中村さんは“美意識”という言葉を使ってひとつの論を示してくれた。

「ものはモードを作る、と言いましたが、昔はファッションや雑貨、カルチャーに対して、雑誌が『こっちのモードがイケている』などと牽引する役目を担っていました。けれど、ものも情報もありすぎる今は、みんな自分が何モードかもわからないほど迷子になっている。つまり好きなものの道筋や指針を示してくれるものがないんです。その結果タコツボ化して、人それぞれでいいとか、なるべく楽な格好や普段着でOKという風潮が定着した。しかし伊丹は、多少窮屈な思いをしてもおしゃれをするとこんなに楽しいとか、いいものをたくさん見て美意識を整えていくと、そのものに付随して新しい生活が待っているということを、こんなにも鮮やかに伝えてくれる。そこに現代の人も心を掴まれるんじゃないでしょうか。こんなふうに教養やユーモアを交えて、美意識を貫いて生きることの魅力を伝える人を、今はあまり見かけません」

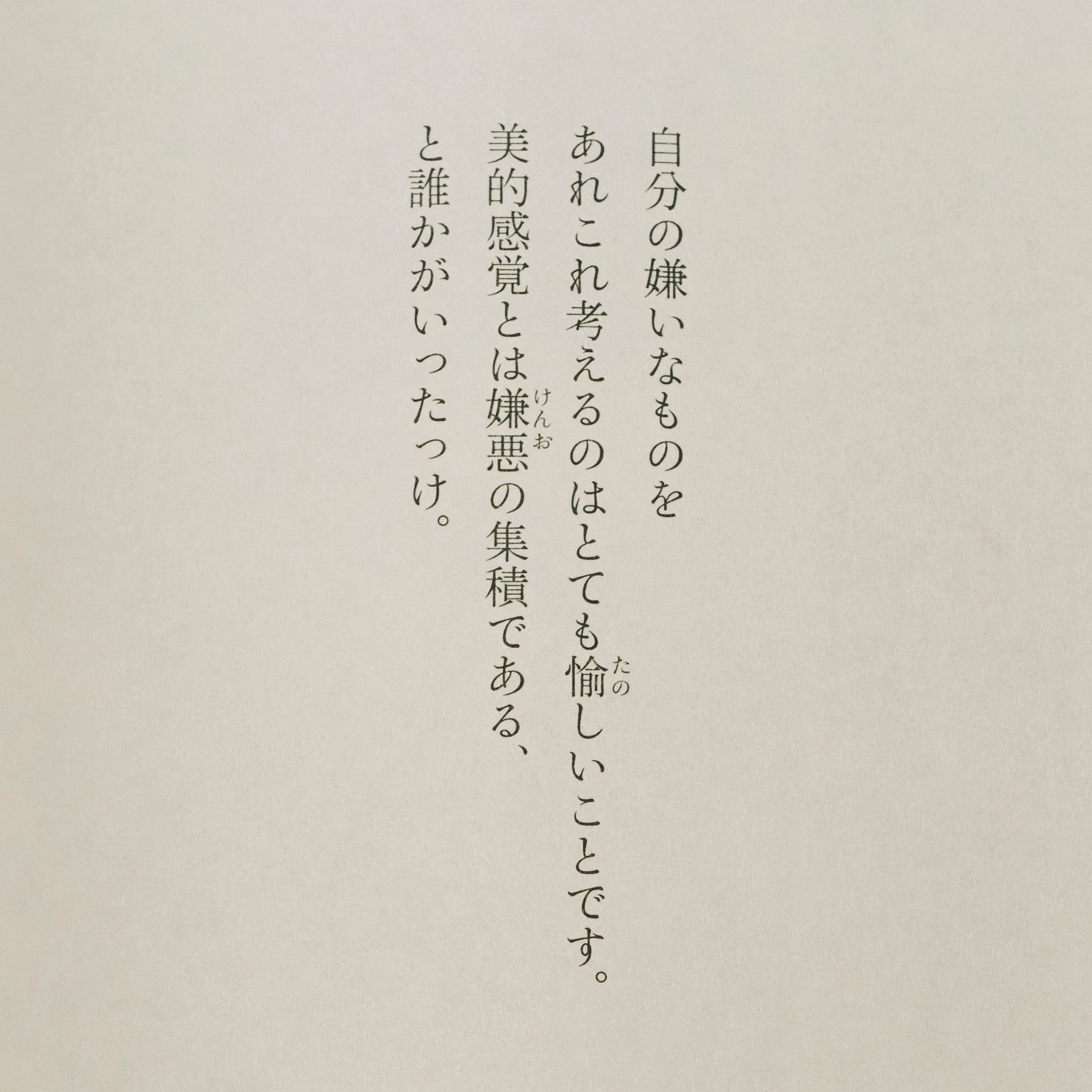

伊丹が指し示す美意識の身につけ方は「これがいい」というものではなく、「これはかっこ悪い」「こういうのは恥ずかしい」という消去法。美意識はそうやって消していった先に選んでいく道筋ができて、作られるもの。

「こういうのは恥ずかしい」「これはかっこ悪い」と消去していき、残ったものが美意識として確立される。「伊丹十三の言葉」の章より。

「消去法については、《自分の嫌いなものをあれこれ考えるのはとても

消去していった結果、わずかに残った自分の美意識に適うものは長く大切に愛用するのが伊丹のスタイル。

「冒頭の『くらしの形見』の章では彼が大事にしていたものの写真が載っていますが、目を惹かれたのは肘当てのされたアルマーニのセーター。これは常に腹ばいで原稿を書くから傷んでしまった肘に、妻の宮本信子さんが当て布をした、と説明があってぐっときました。いいものを修理しながら長く使うと、それはただのものではなくなり物語が生まれる。そういうことを、すでにこの頃やっていたんですよね」

高度経済成長期以降、ものをどんどん消費することをよしとしてきた社会への反発のように、伊丹はいいものを大事に長く愛用しようという姿勢を示していた。とくに80年代は大量消費の一方で、無印良品がスタートし雑貨ブームもあって、本物やシンプルなものが支持されるなど、ものの価値が変容していった時代。伊丹のエッセイは同じ頃に再評価を受けていた。その姿勢は、令和の現代にも通じるものがあるのではないだろうか。

「今の新自由主義下の消費社会では、とにかく新しい価値を付与しないとものが売れないといわれています。たとえば冷蔵庫だって冷やせるだけで十分なのに、タッチパネルで急速冷凍ができるとか、ラップしなくても乾燥しないとか、どんどん必要のなさそうな新しい機能が付加されている。そういう情報過多時代において、わたしたちは消費者であることにほとほと疲れていると思うんです。だから付加されている情報を取り除いてシンプルにものを選べると、自分が本当は何が欲しかったのかが明らかになり、主体性を取り戻せるのではないか、という気がしています。伊丹のエッセイが好まれるのも、そこと少し通じているんじゃないでしょうか。一般的な情報をすべて捨てて自分が気に入ったものを使う、その自由さをあらためて感じる。そういう成功体験から、美意識を作るのが大事だと気づいていくのかもしれません」

空っぽの容れ物にすぎないからこそテレビ向きだった

中村さんが所属している「テレビマンユニオン」は、70年代に伊丹と共に新しいテレビドキュメンタリー制作に挑戦していた映像制作会社だ。社に保存されている録画ビデオを見たり、先輩たちの話を聞いたりしたこともあり、本格的に伊丹を知ったのは映画俳優ではなくテレビでの姿からだった。2024年には『最後のテレビマンに愛をこめて 「伊丹十三への13の質問」から13年』(13の質問編集室編)というZINEも有志と共に制作した。

「鮮明に覚えているのですが、伊丹十三を初めて見たのは、テレビ番組の『笑っていいとも!』です。たぶん『マルサの女』のプロモーション中だったんでしょう。

伊丹自身も、自分はいろいろと役立つことを知っているが、それはすべて誰かから教わったことばかりであり、《私自身は――ほとんどまったく無内容な、空っぽの容れ物にすぎない》(P43)と書いている。

「でもその空っぽなところがテレビにはぴったりだったのではないでしょうか。個性派俳優だった伊丹をテレビに引っ張ったら、問題の核心をズバッと鮮やかに描き取るような説明力のあるナレーションで、とんでもない力を発揮。ブレイクして、旅番組の『遠くへ行きたい』をはじめ多くの名ドキュメンタリー作品を生み出しました。テレビ番組制作というのはサッカーに似ていて、今目の前にあるゴールに向かってディレクターもカメラマンもナビゲーターも一斉に走って、パスを回してシュートするみたいに、誰かひとりではなく全員で現場の今をどう描き取って伝えるかが問われる。伊丹の持っていた今を描写する能力は、自身が空っぽと自覚していたからこそテレビで最大限に活かされたような気がします」

庶民を啓蒙するインテリに見えて、常に大衆側に立っていた人

グラフィックデザインやタイポグラフィの仕事の質は高く、ヴァイオリンを弾かせてもイラストを描かせても素晴らしい。料理の腕前も超一流。おしゃれで俳優としても一目置かれ、エッセイも一級品。心理学に傾倒し、雑誌『モノンクル』も作った。何をやってもすごくて、

「父は伝説的な映画監督の伊丹万作。結核で長く病床にあって、感染を防ぐためあまり近づけなかったけれど、その存在はあまりにも大きかった。そして高校時代の親友は大江健三郎。結局伊丹は高校で勉学を投げ打ちます。ものすごく才能があるのに、自分の求める水準がとんでもなく高くなってしまい、ずっと苦しみを抱えていたのではないでしょうか。コンプレックスの塊で、でもプライドは高く、全部途中でやめて、長く自分探しを続けるしかなかった。その苦しく寂しい空虚さが、色気混じりにごうごうと吹き荒れる嵐となって、テレビの向こう側から迫って来そうで、少女のわたしは怖かったのだと思います。でもその中身のなさは、伊丹が自分で《私は「クワセモノ」ではないだろうか》(P49)と書いているように、確信犯だったのかなという気がします」

宮本信子の父が亡くなった際、火葬場の煙突から煙が出ているのを見て、小津みたいだねと彼女と話し「これは映画になる」と脚本を書き始め、51歳のときに『お葬式』で監督デビュー。偉大な父を追って映画監督になりたかったはずなのに、ずっとその道を避けていたように見えたのが、ようやく一歩を踏み出した。その後はタガが外れたように、64歳で亡くなるまで10本の長編作品を撮った。

「エッセイの影響か、伊丹には人々を啓蒙するインテリのように思われるところがありますが、70年代のドキュメンタリーを見ても、彼は常に大衆の側に立っていた人。社会の問題や歴史的な場所を説明するのも『皆さん、わかりますか?』『どう思われますか?』と語りかけ、識者にも大衆と同じ目線から質問を投げかける。伊丹映画も、脱税や食品業界の裏側など、世間が何かありそうだなと薄々感じているものの欺瞞や裏側を暴きます。怪しい気配はするけど誰も手を触れないところに突っ込んでいく勇気があった。もしかすると、そういうところにも人気の秘密があるのかもしれませんね」