暮らしのQ&A

「まな板」おすすめの素材やお手入れ方法を紹介

2025/09/11

自分に合ったまな板を選ぶには、素材や形ごとの特徴を知ることが必要です。長持ちさせるためのお手入れ方法についても知っておきましょう。

ここでは、まな板の選び方のポイントや素材別・形別の特徴、お手入れの方法などについて詳しく解説します。

まな板の選び方のポイント

まな板は日々の料理に欠かせない調理道具です。そのため、選ぶときは見た目や安さだけでなく、特に以下のポイントを意識することで、自分に合ったまな板を見つけやすくなります。

| お手入れのしやすさ | ・衛生的に保つ必要があるため、お手入れがしやすいかどうかが重要 ・忙しい人は食洗器で使えるかどうか、漂白剤や熱湯消毒で手軽に除菌できるかなどを確認して |

| 傷つきやすさ | ・包丁の刃によって傷が付くと、そこから雑菌が繁殖しやすくなるため、傷つきにくい素材のもののほうが衛生的に保ちやすい ・ゴム製やシリコン製、木製は傷がつきにくく、樹脂製は傷がつきやすい |

| 刃当たりの良さ | ・包丁の刃がまな板に当たったときの感覚が良いものを選ぶ ・硬すぎると刃がしずまないので、やわらかさが少しあったほうが切りやすい ・木製は素材に弾力があるので刃当たりが良い |

以下では、上記ポイントを考慮したおすすめのタイプを紹介します。

おすすめサイズと重さ

まな板のサイズはシンクの作業スペースにあわせて選びましょう。一人暮らしならシンクの作業スペースも小さいことが多いので小サイズ。2~3人以上なら使う食材の分量も多く、シンクのスペースも大きいことが多いので大サイズを選ぶとよいでしょう。

| 小サイズ | 15~20cm×19~32cm |

| 大サイズ | 20~25cm×30~40cm |

スペースに余裕があるなら、大きめのサイズを選んでもOK。作る量に対してまな板のサイズが小さいと、食材が乗りきらなかったり、切っている途中で食材が転がり落ちてストレスになるので、作業スペースにあわせて検討してください。

まな板の重さは、サイズと素材によって異なります。一般的に、プラスチック製は軽く、木製は中程度から重め、ゴム製は重めです。軽いものは持ち運びやすい一方で食材を切っているときに滑りやすく、重いものは安定感はあるものの、持ち運びにくい傾向にあります。どれくらいの重さがよいかは自分好みで選びましょう。プラスチック製で軽いものでも滑り止めがあると使い勝手がよくなりますし、シンクの素材によっても滑りやすさは変わります。

衛生面で選ぶなら溝なしタイプ

まな板には、溝があるものと溝がないフラットなものがあります。溝があるまな板は、食材をカットしたときに出る水分や汁気、細かな切れ端が調理台にこぼれないようになっています。

ただし、余計な凹凸があることで洗いにくく、洗い残しができがち。衛生面を考えるなら、フラットなものがおすすめです。

包丁との相性

まな板を選ぶときは、包丁との相性も考慮する必要があります。

包丁の刃は繊細で、硬いまな板に何度も当てていると微細な刃こぼれが起こります。頻度高く使うと包丁の切れ味が落ちてしまうことも。適度な柔らかさがあるまな板は包丁を受け止めつつ跳ね返すことがないため、刃を痛めにくく、包丁との相性がよいと言われています。

また、硬いまな板は食材をカットするたびに衝撃が伝わるため、手が疲れやすく感じることもあるでしょう。衝撃を吸収する柔らかいまな板であれば、なめらかに切れて手も疲れにくいでしょう。

包丁との相性はまな板の素材で変わります。以下は、素材ごとの一般的な相性をまとめた表です。

| 素材 | 包丁との相性 |

|---|---|

| 木製(天然木) |

・刃当たりが柔らかいものが多く、包丁を傷めにくい ・適度な弾力があり、疲れにくい |

| 合成ゴム(エラストマーなど) |

・刃当たりが良く、プロにも好評 ・厚みのあるものを選ぶと刃に優しい |

| プラスチック製 |

・刃当たりが硬めで、頻度高く使うと包丁が傷みやすいことがある ・柔らかい素材の包丁は特に傷みやすいので注意する ・厚手で弾力があるタイプを選ぶと刃へのダメージが少ない |

まな板の素材別の特徴

まな板は、素材によって刃当たりの良さ以外にも、さまざまな特徴やメリット・デメリットがあります。ここでは、素材別に特徴を詳しくみていきましょう。

(1)木製

木製まな板によく用いられる木材はヒノキが主流ですが、それ以外に桐やヒバ、イチョウなどもあります。どの木材でも、木製まな板は基本的に刃当たりが良く、衝撃が吸収されるので手が疲れにくく、気持ち良く切れるでしょう。

一方で、水を吸収しやすいので、カビを防ぐためにも十分に乾燥させる必要があります。

木製まな板が向いているのは以下のような方です。

- 包丁を長持ちさせたい

- 手が疲れにくいものがほしい

- 天然素材が好き・安心できる

- 手入れを苦に感じない

木製まな板は、黒ずみやカビが気になったときは専門業者に依頼して表面を削れば再生します。3cm以上の厚みがあるものを選べば何度か削り直しながら使えます。

プラスチック製は、ほかの素材のまな板よりも安価なものが多く、手に入りやすい点がメリット。漂白剤が使えて、食洗機対応のものも多いため、木製まな板ほど手入れに手間がかかりません。軽くて持ち運びしやすいのも〇。

一方で、あまり弾力がなく手が疲れやすかったり、まな板自体や食材が滑りやすかったりする点はデメリットといえます。

プラスチック製まな板が向いているのは以下のような方です。

- 手入れを楽にすませたい

- 食洗機で洗いたい

- 購入費用を抑えたい

- 軽くて使いやすいまな板がほしい

プラスチック製のまな板の交換目安は傷が目立ってきたら。特に傷が黒ずんでみえるときはカビや食材の色素沈着なので 、買い替えを検討して。

ゴム製は、弾力があり適度に柔らかいため、刃当たりが良く包丁をあまり傷めません。また、食材やまな板自体が滑りづらいので、手が疲れにくく切りやすいのも特長。傷がつきにくく水分を吸収しないため雑菌が繁殖しにくく、漂白剤が使えるものが多いため、お手入れも比較的手軽にできます。

一方で、まな板の中では比較的重量があるため、扱いづらいと感じる方もいるでしょう。熱に弱く、調理中のガスコンロの近くなどに置いていると変形する場合があります。

ゴム製まな板が向いているのは以下のような方です。

- 長持ちするまな板がほしい

- お手入れの手間をあまりかけずに衛生的に保ちたい

- 調理中に疲れにくいまな板がほしい

抗菌素材とは、雑菌の繁殖を抑える性質を持った素材や加工がほどこされた素材のことです。抗菌素材を練りこんだり表面をコーティングしたりすることで、まな板の抗菌性を高めています。細菌が増えにくく、衛生的に保ちやすくなる点が大きなメリットです。

抗菌素材のまな板は、以下のような方に向いています。

- 基本的な手入れで衛生的に保ちたい

- 食中毒のリスクを減らしたい

なお、抗菌素材は菌の繁殖を抑えるものであり、殺菌効果があるわけではありません。使用後はしっかり洗浄して乾かしましょう。

まな板の形別の特徴

まな板の形にはスタンダードな長方形以外にも正方形や丸型があり、それぞれ使い勝手が異なります。調理台のスペースなどを考えて、形状を選ぶとよいでしょう。

横幅があるのでネギなどの長い食材を置いてもはみ出すことがなく、使いやすい形です。調理スペースに余白ができにくく、効率的にスペースが使える点もメリット。

スペースに困らない正方形正方形は、長方形に比べて幅が短く奥行きがあるのが特長。幅を取らない分、調理台が狭くても置けることが多いでしょう。奥行きを活かしてまな板の手前で食材を切って奥に仮置きし、後で食材を鍋に移すという使い方も便利。

使える面が広い丸型丸型のまな板は幅をとらず、まな板自体を回転させて、好きな角度から食材を切れるのがメリット。円形以外に、手前側がまっすぐになっている半月型や楕円形があります。

奥行きがあるので、カットした素材を奥に一時置きできる点も便利。カッティングボードなどの木製の丸型まな板はプレートとして食卓にそのまま器として出すこともできます。

まな板のお手入れ方法

まな板は食材に直接触れるため、常に清潔を保つことを心掛けましょう。

ここでは、使用直後にするべきケアや消毒の手順、素材別のお手入れ方法について解説します。

まな板を使ったあとは以下の手順でお手入れしましょう。

- 全体を水で流して付着した食材カスや汁を取り除く

- 食器用洗剤をつけたスポンジで両面を丁寧にこすり洗いする

- 水やぬるま湯でしっかりと泡と汚れを洗い流す

- 洗浄後は清潔な布やキッチンペーパーで水気を拭き取る

- 風通しの良い場所に置き、乾燥させる

肉や魚を切ったあとはぬるま湯で洗うのがおすすめ。付着した脂分などの汚れが落ちやすくなります。ただし、熱湯をかけるとまな板に付着したたんぱく質が凝固して汚れが落ちにくくなることがあるため、熱湯消毒する際も必ず汚れを落としてからにしましょう。

湿気がこもるとカビや雑菌が繁殖しやすくなるため、まな板を洗ったあとはしっかり乾燥させることが必要です。

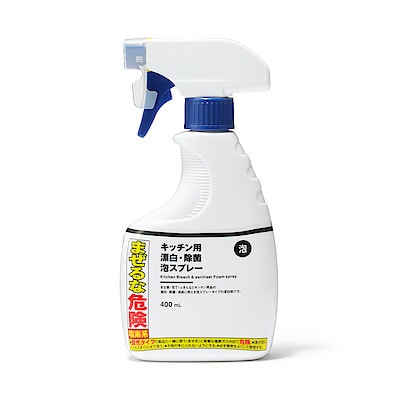

除菌・消毒の手順

まな板を清潔に保つには、使用直後のケアだけでなく、定期的に除菌や消毒をすることも大切です。除菌・消毒の方法には漂白剤の使用や熱湯消毒などがあります。ただし、まな板の素材によっては熱湯や漂白剤がNGの場合もあるので、使用前に十分に確認してください。

漂白剤の使用が可能な場合、以下の手順で進めましょう。

- 通常どおり洗う

- 漂白剤を全体にスプレーするもしくは薄めた液に浸けて約2分待つ

- 30秒以上流水で十分に洗い流す

- 水気を拭き取り、風通しの良い場所でしっかり乾かす

耐熱素材のまな板で熱湯消毒が可能であれば、熱湯を全体に回しかける方法も有効です。目安として、週に1回は除菌・消毒をおこなうとよいでしょう。

※漂白剤はパッケージに書かれた使用上の注意をよく読んで使用してください。※すべての菌、ウィルスを除菌するわけではありません。 素材別メンテナンスの違い

まな板の素材によって、適したお手入れの方法は異なります。以下は、一般的な素材別のお手入れの方法をまとめた表です。

| 素材 | お手入れの方法 |

|---|---|

| 木製 | ・野菜や果物のみ切ったときはたわしでこすって水で洗い流すだけでもよい ・肉や魚を切ったときは食器用洗剤をつけたスポンジでこすり洗いして十分にすすぐ ・除菌・消毒は、漂白剤が使えないため熱湯消毒する ・厚みのあるまな板なら黒ずみやカビが気になりだしたら、専門業者に依頼して表面を削り直すこともできる |

| プラスチック製 | ・使用後は食器用洗剤でこすり洗いし、十分にすすぐ ・除菌・消毒は、熱湯消毒も漂白剤の使用もOKのものが多い |

| ゴム製 | ・使用後は食器用洗剤でこすり洗いし、十分にすすぐ ・除菌・消毒は、漂白剤を使用する ・熱湯消毒はできないものがあるので、可能かどうか確認する ・黒ずみや傷が気になったら、専用の道具で削ることのできるものもある |

日々のまな板のお手入れの他、食中毒のリスクを減らすために、肉・魚用と野菜用、果物用など食材別にまな板を使い分けるようにしましょう。

生肉や魚をまな板の上で切ると、さまざまな食中毒を起こす菌が付着する恐れがあります。野菜や果物は加熱せずに食べることも多いため、同じまな板で切らないように気をつけて。

使い分けには、以下のような方法があります。

- 1枚で表を肉・魚用、裏を野菜用にする

- 2枚用意し、肉・魚用と野菜・果物用にする

- 3枚用意し、肉用・魚用・野菜用・果物用にする

1枚を使い分ける場合は、表面と裏面が分かるように印をつけておきましょう。1枚の裏と表を使い分ける場合、魚・肉の汁気が野菜面に流れないように注意してください。

また、使い捨てタイプのまな板シートをまな板の上に置き、食材をカットするたびに捨てる方法もあります。

まな板の寿命と交換時期

まな板の寿命は使用環境や使用頻度によって変わります。たとえば、毎日3回使用し、十分にお手入れしていなかった場合は寿命も早くなるでしょう。週に数回程度の使用で、使うたびに丁寧にお手入れしていた場合は寿命も延びます。

ここでは、交換が必要なサインや素材別の目安、まな板の寿命を延ばす習慣などについて解説します。

交換が必要なサイン

まな板の劣化度合いは、使用頻度や保管環境などによって違います。基本的には、まな板に以下のような様子が見られたら、交換を検討しましょう。

- 洗っても漂白しても表面の黒ずみが落ちない

- まな板全体がゆがんでいる

- まな板の表面が大きく凹んでいる

- 表面がけばだっている、ぽろぽろクズが落ちる

上記のような兆候が出てきたまな板を長く使い続けていると、カットした食材に雑菌やカビが付着し、食中毒を招くリスクがあります。表面に細かく傷が付いてけばだっているような状態では、料理にカスが混入することもあるでしょう。

また、ゆがんだり凹んだりしているまな板を使っていると、凹んだり包丁の刃当たりが悪くなるだけでなく、滑って手を切る可能性もあります。交換が必要なサインを見極め、適切な時期に買い替えましょう。

素材別の目安

素材によっても、交換のサインは異なります。以下にまとめました。

| 素材 | 交換サイン |

|---|---|

| 木製 | ・洗っても落ちない黒ずみやひどい反り、歪み、大きな割れなどができたら劣化のサイン ・水分を吸収しやすい性質のためカビが発生しやすく、黒ずみが取れない場合はカビが内部まで浸透している可能性がある ・厚みのあるものは何度か削り直しして使える |

| プラスチック製 | ・表面に細かい傷が付いて包丁に引っ掛かりを感じるようになったら交換のサイン ・表面がえぐれたようになったときも、調理が不安定になるため交換したほうがよい ・漂白しても落ちない黒ずみやぬめり、においなどは劣化が進行している可能性がある |

| ゴム製 | ・表面に細かい粉が出てきたり、深い傷が付いたりしたとき、落ちない汚れができたときは劣化のサイン ・ゴム製まな板専用の削り器を使って家庭で削り直して使うこともできる |

同じまな板でも、扱い方によって寿命には差が出ます。長く使いたいなら、以下の点に注意しましょう。

- まな板は使用する前に両面を水で濡らし、清潔なふきんやキッチンペーパーで水気を拭き取る。木製まな板は使用中も乾燥しないように水で濡らし、拭き取って使うとよい

- どのまな板も、使用後は食器用洗剤とスポンジですみずみまで洗い、しっかりと流水やぬるま湯で流す

- 定期的に素材にあった方法で除菌や消毒をおこなう

まな板の使用前に水をかけるのは、湿らせることで本体に食材のにおいやしみをつきにくくする効果があるためです。木製まな板は片面だけ濡らすと反りやすくなるため、両面を濡らしましょう。また、濡らしたあとは表面の水気を拭き取って使います。

素材にあった方法で手入れすることも大切です。熱湯消毒ができないまな板に高温のお湯をかけると、ゆがむ可能性があるので注意しましょう。食洗機を使う場合は、対応しているかどうか確認することが必要です。

まな板の保管方法

まな板の使用後は、十分に洗ってしっかりと乾かすことが鉄則。濡れたまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

保管する際は、以下の点を守りましょう。

- きれいに洗ったあとは水気を切り、両面や側面も含めて清潔なふきんやキッチンペーパーで拭き取る

- 早く乾くよう、風通しの良い場所で保管する

- 木製まな板は直射日光の当たる場所に置かない

保管しながら乾かしたいなら、水切り可能なまな板立てなどのアイテムを活用するのがおすすめです。生活感を出したくなくて、まな板を見えない場所に片付けるなら、十分に乾かしてからにしてください。半乾きで湿気がこもりやすい場所に収納すると、雑菌やカビのリスクが高まります。

以下では、狭いキッチンでの保管方法や、複数枚のまな板を収納する方法について解説します。

狭いキッチンでの保管方法

狭いキッチンでまな板を収納するなら、場所をあまり取らないスタンド型のまな板立てを使うのがおすすめ。まな板のみ立てて収納するタイプだけでなく、鍋のフタや包丁などをまとめて立てられるものもあります。サイズはスペースにあわせて選びましょう。

吊り戸棚があるキッチンなら、まな板ハンガーを差し込んで収納する手も。上部に収納するので、狭いキッチンでも邪魔になりません。穴が開いていて軽いまな板であれば、壁面にウォールフックを設置して吊り下げるのもいいでしょう。壁にかけるので調理スペースはスッキリ。

生活感を出したくない方は、壁に貼り付けられるホルダーをシンク下などの扉裏に設置して収納してもいいでしょう。

複数枚の整理方法

複数のまな板を使い分けている場合、仕切りのあるスタンドを使い、肉用・魚用・野菜用など用途別に分けて収納するのがおすすめです。仕切りで区切られてまな板同士がくっつかないので、乾きやすく、衛生的に保てます。スタンドに立てて置けば、調理のときに必要なまな板がすぐに取り出せるのも便利。

軽いまな板なら、壁にウォールフックを取り付けたり、レンジフードの縁などにS字フックを掛けて引っかけるなどして収納すると場所をとりません。

なお、複数枚を使い分ける場合、肉用・魚用などそれぞれにマークをつけておくのがおすすめです。家族で共有する際も間違いが起きにくくなります。また、カラーまな板でそろえ、食材ごとに違う色にするのもいいでしょう。

無印良品のおすすめ商品

無印良品には、木製・樹脂製のまな板がそろっています。さまざまなサイズや形状があるので、調理する量や調理スペース、好みを考慮して選びましょう。

ここでは、おすすめのまな板を5つ紹介します。まな板を探している方は、ぜひ参考にしてください。

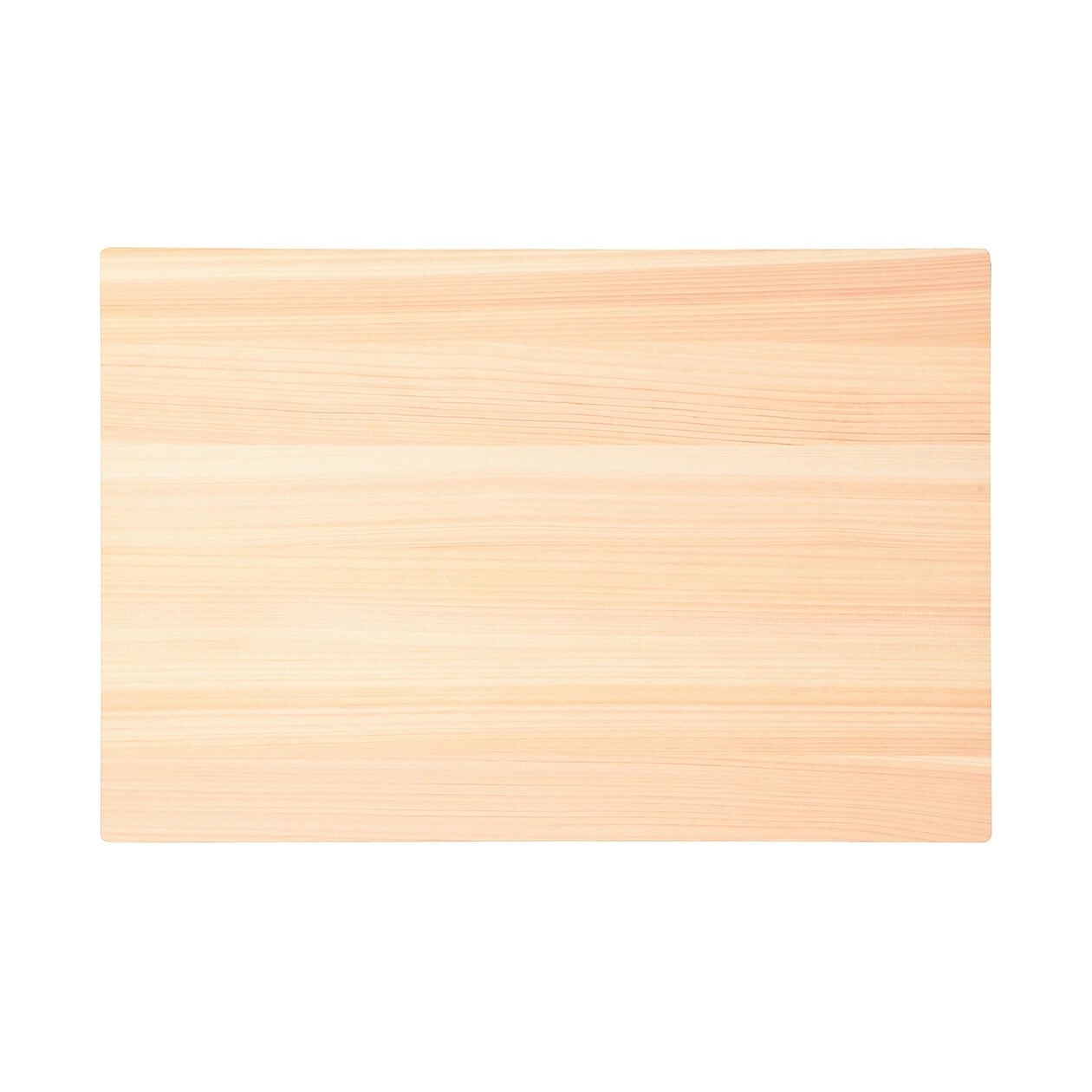

※商品レビューは、★3以上をつけているお客さまのコメントの一部を掲載しています。ひのき調理板・薄型・大

木製ながら軽くてお手入れしやすい使い勝手の良いまな板。適度な弾力があり、刃当たりが良いので、気持ちよく調理ができます。

| 価格 | 2,490円(税込) |

| サイズ | 幅36×奥行24×1.5cm |

| 素材 | 天然木 |

【商品レビュー】

(引用:MUJI 「ひのき調理板・薄型・大」 引用日:2025/5/12)

「半年使っても買ったときと同じく美しい!毎日、使って洗うだけ、檜の香りがほんのり、包丁の当たりも抜群にいい」

「プラスチックのまな板にくらべて、やはり木のまな板のほうが跳ね返りが優しく、とても使いやすいです!」

ひのき調理板・薄型・小 フック穴付き

薄型・小型で、ちょっとしたものを切るサブまな板として持っておくのにおすすめのサイズです。さっと使えて洗いやすく、忙しい朝の調理にも役立ちます。穴が開いているので、フックを使って壁などにかけて収納しても〇。

| 価格 | 1,090円(税込) |

| サイズ | 幅19×奥行15×1.2cm |

| 素材 | 天然木 |

【商品レビュー】

(引用:MUJI 「ひのき調理板・薄型・小 フック穴付き」 引用日:2025/5/12)

「ちょっとした物を切るときに良いです。ヒノキの良い香りもするし小さいから洗うのも楽チン」

「プチトマトを切りたい、お弁当のおかずを切りたい…大きいまな板を出すほどではないが、ちょっとまな板を使いたい……というときにとても便利なサイズです。洗うのも楽だし、フック穴もあり乾かしやすい。日本製なのもいい。かなり重宝しています。買ってよかったです」

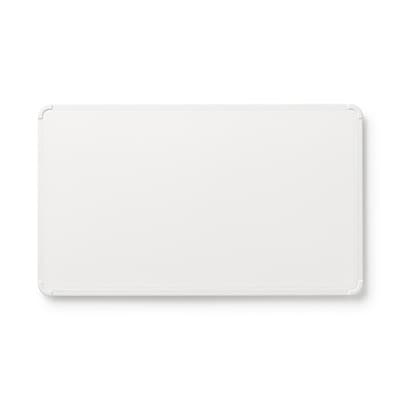

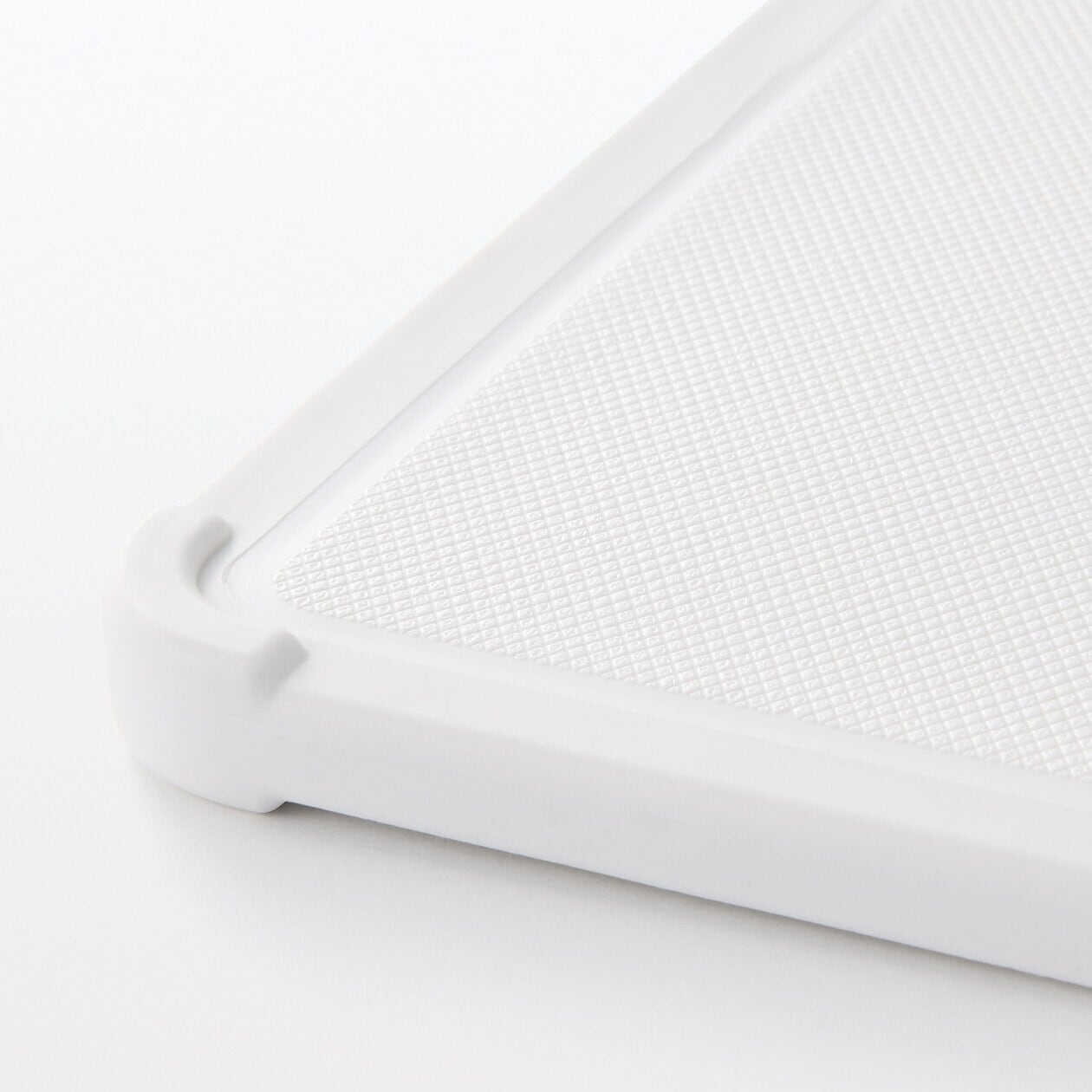

【Ag+抗菌加工】軽いまな板 大

銀イオンの抗菌加工で衛生的な樹脂製の軽いまな板。四隅には滑り止めがついていているため、滑らず安定して作業ができます。滑り止めで裏側が調理台に直接つかず、裏面を使うときも都度洗う必要がありません。

| 価格 | 1,190円(税込) |

| サイズ | 幅23×奥行39×0.9cm |

| 素材 | 外側・芯材 ポリプロピレン/縁部 ポリスチレン熱可塑性エラストマー |

【商品レビュー】

(引用:MUJI 「Ag+抗菌加工 軽いまな板 大」」 引用日:2025/5/12)

「とても軽くて、汚れも落ちやすく洗うのがとても楽です。傷もつきにくそうでよいです」

「軽くてすぐ乾き、とても便利です。以前使っていた木のまな板は分厚くて扱いにくかったですが、これは薄いし場所を取らなくて良いです!

表面は細かい凸凹がついており、切った野菜などがぺっとりくっつきにくいです。」

アカシア お皿にもなるカッティングボード 丸型

調理だけでなく、器としてそのまま食卓にも出せる丸いカッティングボードです。縁がついているので、食材をカットした際の液だれも防止。アカシアを使っているので、軽く持ち運びやすい点も大きな魅力です。

| 価格 | 990円(税込) |

| サイズ | 幅24×高さ1.5cm |

| 素材 | 素地 天然木/塗装 ウレタン塗装 |

【商品レビュー】

(引用:MUJI 「 アカシア お皿にもなるカッティングボード 丸型 」 引用日:2025/5/12)

「パンを切って、そのままテーブルに出してオシャレ。わざわざ別にまな板で切るという手間が省けて嬉しい!」

「これに盛るだけで一気にオシャレになります。軽くて割れないのも子どもにはいいですね」

アカシア 両面使えるカッティングボード 持ち手付き 大

アカシア材で作られた横長フォルムのカッティングボードです。持ち手があるので、持ち運びもしやすく、食卓に運んでパンや果物などを切り分けるのにも好適です。片面に溝は、焼きたてのパンの蒸気をうまく逃してくれます。

| 価格 | 1,290円(税込) |

| サイズ | 幅17×奥行38.5×1.5cm |

| 素材 | 素地 天然木/塗装 ウレタン塗装 |

【商品レビュー】

(引用:MUJI 「アカシア 両面使えるカッティングボード 持ち手付き 大」 引用日:2025/5/12)

「コンパクトで、ある程度の重さがありつつも重すぎずに取り扱いやすかったです」

「このボードの上でカットしたものをそのままテーブルに出します。取っ手があるので運びやすい。 スリットがあるのでくっつきにくいし、肉汁などは処理しやすいです。重宝しています」

まとめ

まな板の特徴やお手入れの方法、おすすめの商品などを紹介しました。

毎日使うものだからこそキッチンのスペースや自分の好みにあわせて使い勝手のいいものを選んで。気に入ったものがみつかれば、毎日の料理がもっと手際よく楽しくなるはずです。

※この記事は2025年7月31日現在の情報です。← 前の記事へ

← 前の記事へ