テキスタイルデザイナーとして活躍し、多彩な布を生み出してきた須藤玲子さん。ReMUJIの服の起点には、須藤さんの布への深い愛情がありました。

「 私は2008年から、無印良品でファブリックの企画開発に関わってきました。その2年後の2010年、無印良品は、使用済みの繊維製品を回収してバイオエタノールなどの資源に変えていこうという企業連携プロジェクトに参加し、衣料品の回収を始めたんです。当時の無印良品の社長が『小売店やメーカーがものを売るだけの時代は終わりを迎えつつあり、これからは使い終えたものを集めるところまでを担ってこそ、お客様が来てくれるようになる』とお話しされていたのがとても印象的でした」

このプロジェクトに興味を持った須藤さんは、回収された服を見るために無印良品の倉庫を訪ねたそう。

「そこには、まだ十分に着られる状態の良い服がたくさんありました。それで『染め直したらどうかしら?』と思いつき、提案したんです」

このひらめきの背景には、衣服を大切に着る日本の文化も息づいています。

「私が子どもの頃は、染め屋さんが身近にありました。私の家の近所にも、藍染めを手がける紺屋さんがあって、母はそこで着物を染め直していたんです。今でも京都のような着物の街に行けば、黒紋付などの染め屋さんや、悉皆屋(しっかいや)と呼ばれる、着物のあらゆるメンテナンスをしてくれる職人さんたちがいます。布を大切にする古き良き日本の文化は、今こそ見直されるべきものですよね」

質の高さは、

関わる人の志があってこそ。

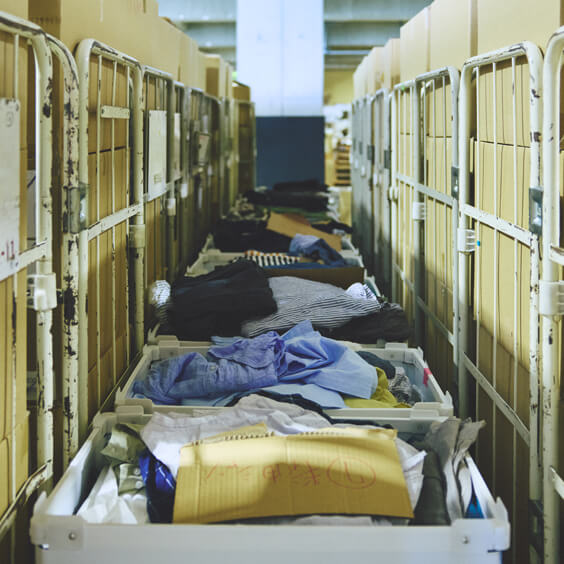

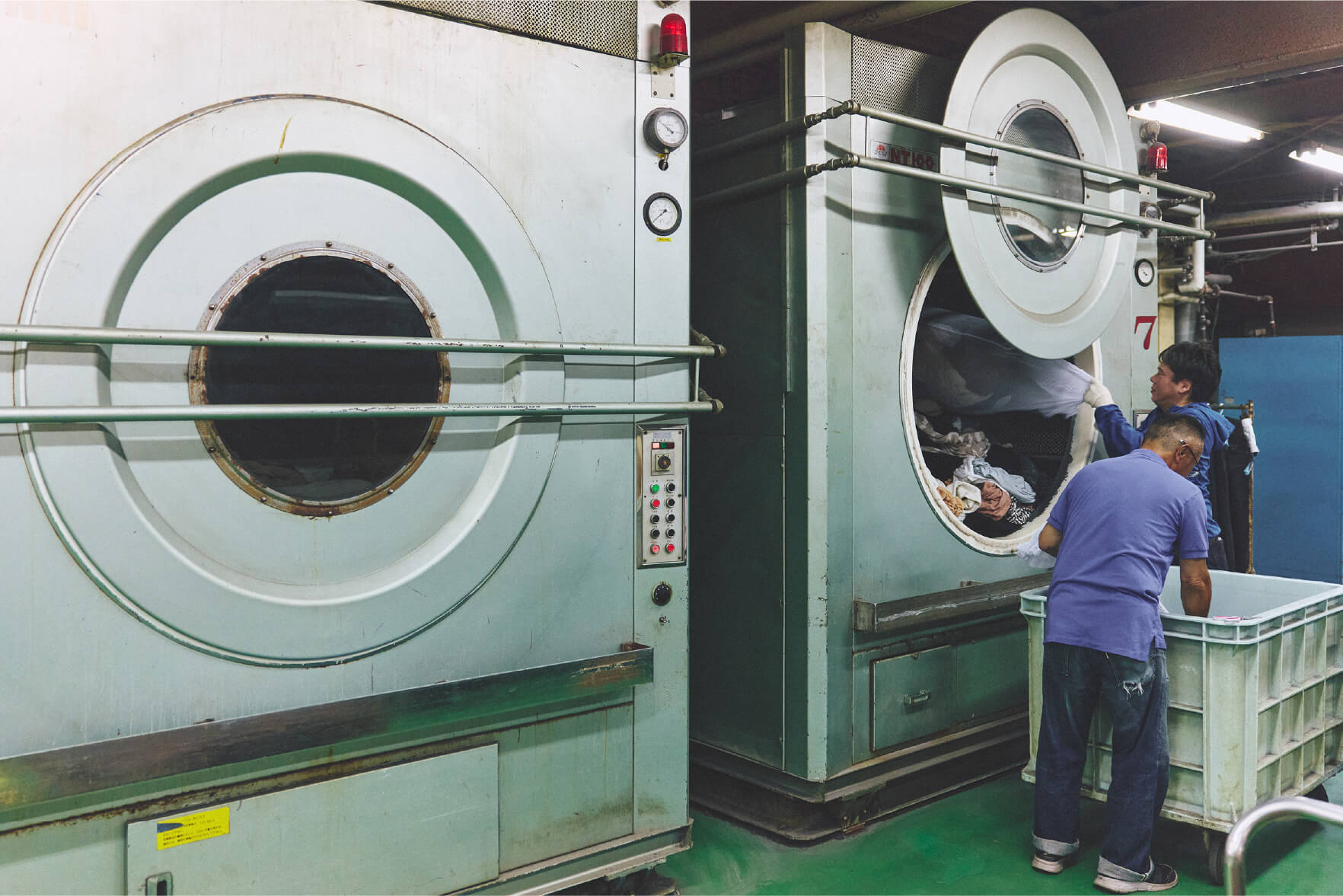

衣類を回収してから店頭に並ぶまでには、多くの手間と工程が必要。ReMUJIの服を支えているのは、関わる人の強い想いです。

「スタート当初、服の仕分けはたった3人で行なっていました。同じ目線、同じ感覚で仕分けることでクオリティを一定にしたかったんです。今は関わる人が増えましたが、クオリティは高いまま。それはみなさんがこの取り組みの意義を理解し、『回収された服を、再び誰かに届けたい』という想いを持っているからこそだと思います。回収された服を手に取ると、お客さまが丁寧に扱っていたことがよくわかります。なかには20年前の服もあったりして。取り組みの価値を受け止め、大切に着ていた服をお店に持ってきてくださっている。その気持ちをとてもうれしく思います。あらゆるものが簡単に手に入る時代ですが、ReMUJIの服は、布の愛おしさに改めて気付かせてくれます。無印良品は世界中に店舗がありますから、この素敵な循環の輪が、さらに広がっていくことを願っています」