あとからくるひとのために

「手放す、退く。若い人にどんどん任せて、そっと見守る大人でありたい」

2025/10/19

(イラスト・三好愛 取材と文・辛島いづみ)

ふじもと・さとし 兵庫県在住。有限会社りす代表。雑誌『Re:S』『のんびり』『高橋優 秋田キャラバンガイド』などの編集長を歴任。2020年より地域編集を学び合うオンラインコミュニティ『Re:School(リスクール)』をスタート。主な著書は『魔法をかける編集』『風と土の秋田』『日日是編集』など。

旅に出るのは人と出会うため。

——藤本さんは、あらゆるところへ移動しながらさまざまなものを発見し、広義の意味での「編集」を実践する編集者です。新しい場所へ行くときに、気にかけていることはありますか?

藤本智士さん(以下、藤本):その場所をすぐに「わかった」つもりにならないこと。同じ場所へ2回3回、何度も行っても発見はそのたびにあるんです。それは地方の町や村ばかりでなく、自分が暮らしている兵庫県にだってあるし、東京や大阪といった大都会でも――ぼくはそういった都会も一つの地方に過ぎないと思っていますがーーそうです。とにかく、「旅」という行為から得ているものがすごくたくさんあるなあと。

——具体的にいうとどんなことがありますか?

藤本:ぼくは食べることが好きなので、その土地の食文化を知る、というのがまずあります。おいしいものを知ると気持ちがすごく豊かになりますし。ただ、生きていく上で自分のよりどころになっているのはやっぱり「人」。日本各地に点在する友人たちだなとすごく思っているので。

——ということは、いろんな人たちと知り合うことが旅の目的ですか?

藤本:それが目的とは言わないですが、旅の醍醐味の一つだと思います。この小さな日本の中にはいろんな人たちがいて、みんな多様で鮮やかで、一人一人が一生懸命に悩みながら、アクションして、なんとか頑張って生きている。そういう人たちと旅先でふれ合い、仲良くなることが自分を広げてくれた実感があります。

——自分の知らないことを教えてくれる存在が増えることに喜びがあると?

藤本:というより、「安心感」ですね。例えば、日本のどこかで豪雨があったりすると、あの人は大丈夫かなあと連絡を入れて、「大丈夫?」「うちは大丈夫です」みたいなやり取りをする人がいる。それは逆もしかりで、ぼくがもし災害に遭ったり困った状況になったときに、心配してくれる誰かがどこかにいる。そうすると、生きていく上での安心感がすごく増していくというか。ぼくはやっぱり、友人たちと、なにか困ったことがあったら助け合いたいと思うし、いいことがあればシェアしたいと思う。そういう関係性を住んでいる地域を超えて築くことができる、つながることができるのは、やっぱり、フィジカルに旅をしたからこそ。その価値の大きさは計り知れないものがある。結構、いろんなタイミングでそう思うんです。

行ってみたことがないから行ってみる。

——もともと旅をするのが好きだったんですか?

藤本:嫌いでした(笑)。とにかく家を出るのがイヤで。でも30歳を超えたある日、ひたすら車に乗って遠くまで行ってみようと思ったんです。関西から高速道路を使わずに北海道へ行ってみたり、九州へ行ってみたり。そうした旅の中で学んだんです、いろんなことを。もともと学校の勉強が嫌いだったので、歴史とかそういった知識がない状態で、例えば、旅先で「この神社はなんや?」と入ってみたら、島津斉彬が祀られていて、「誰やこの人?」となって調べることで、鹿児島の歴史を知り、幕末の日本がどういうことだったのかをあらためて知る。お勉強ではなくて、旅だからこそ体感を持って知ることができ、身についていくことがすごく楽しかったんです。

——今回はここへ行こうとか、そういった目的地はどのように決めるんですか?

藤本:行ったことがないから行ってみよう、そういう興味ですよね。「恐山ってどういうとこやろう?」。それで東北を旅してみようとか。ぼくはもともと、ライターとして、ゴールがあるものを拾いに行く仕事が苦手でした。そうではなく、この人に出会うべきだったにちがいないと思う人に出会いたい、それを編集して世の中に出す。そういうことに興味があるんです。旅の途中で、こっちに進むほうがおもしろそうだから寄り道してみようとか、そこで出会った人の家に泊めてもらおうとか。そういうことで自分たちの雑誌をつくってきたので。そうした縁や偶然を願いながら出かけるというか、そうするとやっぱり「出会う」んですよね。スピリチュアルみたいな感じに聞こえるかもしれないけれど。

余白を面白がること。

——お話を聞いていると、自分の感覚で選択し、判断することの大切さをあらためて考えさせられます。ネットで情報を得るのは効率的ですが、藤本さんは、自分の目で見て、自分の足で歩いて選び取って生きています。

藤本:ネットで情報を得ることをぼくは否定しません。ぼくだっていろんなこと知りたくて、しょっちゅうスマホを見ます。AIに質問したりもします。ただ、「効率」ということで言うと、ぼくはネットで調べたりしないほうがよっぽど効率がいいと思っているんです。

——それはつまり、寄り道をすることで「出会い」が増えるからといったことですか?

藤本:例えば、「青森にこういう人いるから会いに行こうぜ!」と出かけるんですが、途中で立ち寄った長野でおもしろい人に出会い、満足してそのまま帰ってきたり。そういうことがしょっちゅうあります。結局、目的地がゴールじゃないし、ゴールなんてそもそも重要じゃない。その過程にぼくは意味があると思っているし、それを形にして伝えていきたいんです。

——なるほど。ただ、ネガティブ・ケイパビリティ(不確実性や矛盾をそのまま受け入れ続けること)というか、ゴールが見えないまま歩くことが怖い人も多いと思うんです。ゴールがある方が安心するというか。

藤本:もちろん、ちゃんとゴールを切る気持ち良さもあると思います。ただ、ゴールに向かうことが目的になったときに、その過程を置いてきぼりにしがちなんですよね。

——過程を見落としてしまう。

藤本:いや、見ているはずなのに意図的に見落としている。そういう癖がついちゃっていると思うんです。ゴールに向かい達成することが大事だと思い込んでいるというか。

——だからこそ「寄り道をせよ」と。

藤本:いやいや、「せよ」と言ってしまうと、今度は「寄り道」がゴールになってしまうじゃないですか(笑)。最初に言ったように「こうすべき」とぼくは言いません。……て、こういう話で連載のテーマに沿っていますか?

——普段の自分がいかに「役立つか役立たないか」「効率がいいか悪いか」といった二項対立の思考に毒されているかがあぶりだされました(笑)。ちなみに、どうやったら「おもしろい人」に出会えるのでしょう? コツはありますか?

藤本:突然、向こうから話しかけられたりとかもするので、それはもう「運」というか。ただ、ぼくだけがそういったことに秀でているのではなく、チャンスは誰しもにある。でもみんな余白を怖がって、出会う手前でなにかを埋めちゃっている。余白があればその隙間に出会いやらなにやらがどんどん入ってくると思うんです。

——余白! そして隙間! 確かに。いまハタと膝を打ちました。じゃあ、これはおもしろいと思うと、どんどん話しかけてコミュニケートするほうですか? 例えば、見知らぬ土地の定食屋さんに入ってそこのマスターに話しかけるとか。

藤本:決して話したくはないですよ(笑)。全然話したくはないし、早く一人でビジネスホテルに戻って寝たいんです。

——ああ、そういうタイプでしたか(笑)。

藤本:そういう気持ちのときはあります。でも、なにか感じたときはきちんと伝えたいんです。「ご飯、すごくおいしかったです」とか、「どうやったらこんなにおいしくなるんですか?」とか。そういったポジティブな感情は伝えたいし、そこで抱いた好奇心は止められないんです。

手放すことの大切さ。

——「あとから来る人たち」に提言することはない、と最初におっしゃいましたけれども、藤本さんのライフスタイルそのものが一つのメッセージに感じます。

藤本:ぼくは、いまの若い人たちに対して何も言えないというか、言えるような立場にいないというか。お互いにリスペクトし合えるところがあったら、リスペクトし合えたらいいなと思うぐらいなんです。それより、ぼくら世代も含めた大人たちにこそ余白が足りない。余白を受け入れるということは、言い換えれば信じるということ。組織の人と仕事をするとよくそういうことを考えます。「手放すこと」「委ねること」が大事だなと。これは多くの分野や場所に共通していることだと思います。

——ケアしつつ、若い人たちに任せる。

藤本:「任せる」と「退く」と2つあって、ぼくは「退く」のがいちばんいいと思っているんです。いなくなるのがいい。そうすれば何か新しいものが生まれてきますから。ただ、これもすごく難しくて、経験も何もない人たちをポンと道の真ん中に放り出して、「あとはご自由に」というのは違うし、だからといって、「オレらの時代はこうやった」とあれこれ口出しするのはもっと違う。任せるんだったら、任せた人がその先でどういう振る舞いになり、その先の関係性の中で迷惑がかかってないか、困ったことはないか、そういうことをちょっと離れたところからちゃんと見ていてあげるべきだともぼくは思うんです。あとから来る人のためにできることって、逆にいえば、それくらいしかないんじゃないのかなって。

「MY FIRST MUJI〜うれしいサービス〜」

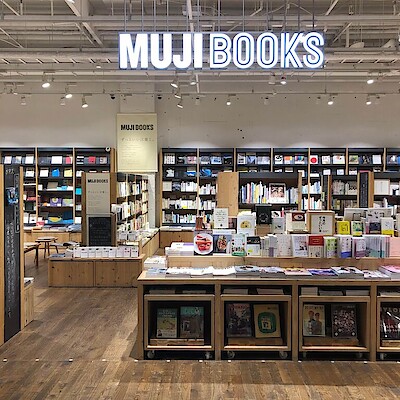

「ぼくは兵庫県に住んでいるので阪急西宮ガーデンズの無印良品をよく利用しています。ただ、初めての無印良品がどこでなにを買ったのかは……全然覚えてないなあ。でも覚えてないのが無印良品の良さだと思います。良さといえば、誰もが自由に利用できる給水機が設置されている店舗があること。ぼくは“マイボトル”という言葉を発案した、というか使っているうちに世間に浸透したのですが、人間なので水筒はいつも持ち歩いていて、無印良品の給水サービスはほんとうにありがたい。あと、無印良品の本屋さん“MUJI BOOKS”も好きでよく行きます。西宮ガーデンスは場所もすごく広くて、机もあり電源を借りたりもできるので、コーヒーを買って、仕事をしたりすることもあるんです。ああいう場所って店舗からすれば余白だから、経済合理性でいえば『あのスペースにも商品を置け』という話になるわけですが、それをあえて余白のままにしているところがうれしい。あれはなんとか続けてほしいですね」