きくみるしる

「遠くても、想像することで、いつでもその場所に行ける」皆川明が読む、星野道夫が遺したもの | MUJI BOOKS 「人と物」シリーズ

2025/12/21

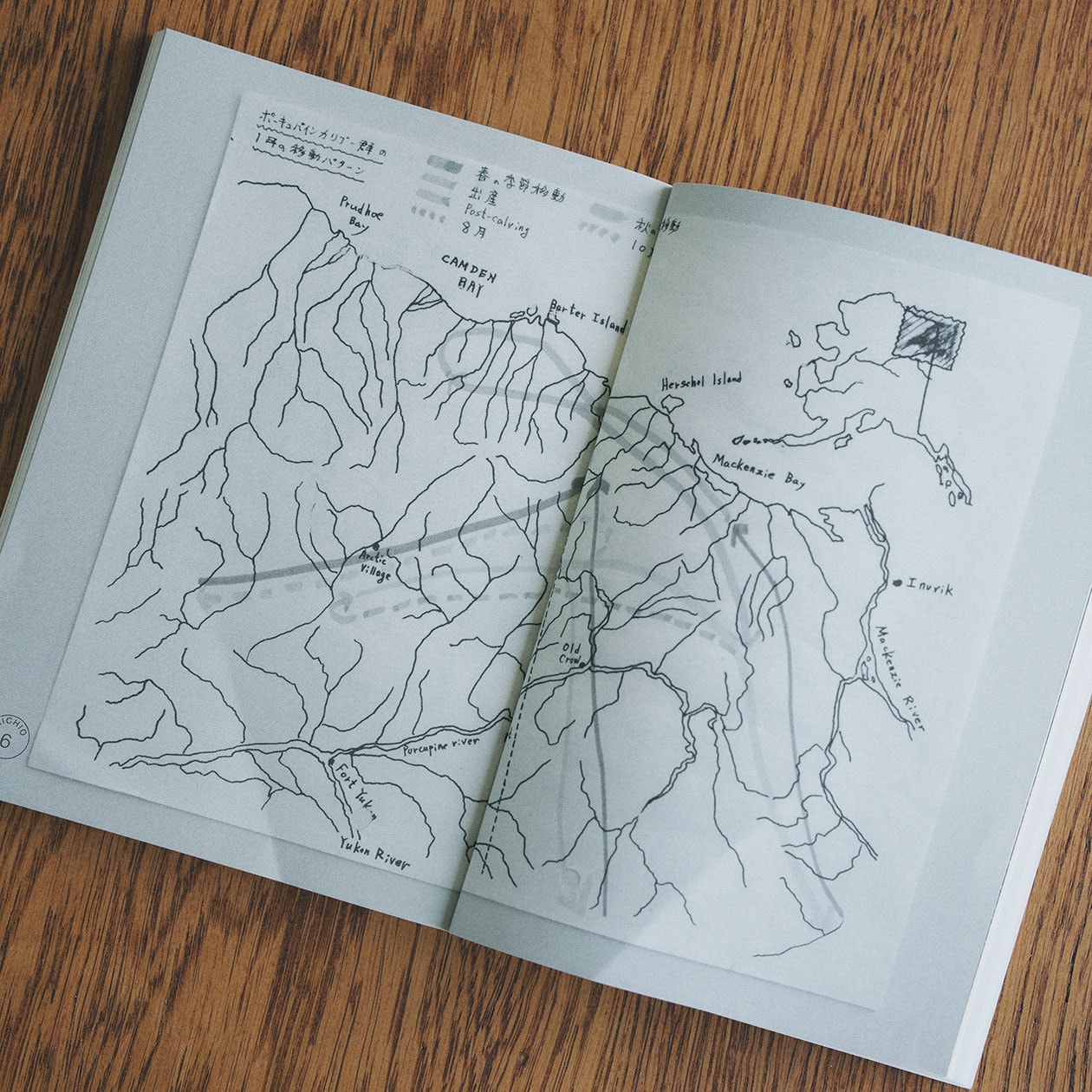

第7回の本は『星野道夫』。子どもの頃から北米やアフリカの大自然に憧れ、写真家となった星野は、最終的にアラスカに定住。自然に溶け込むように暮らしながら、極北の動物たちや風景、そこで暮らす人々についての文章を書き、写真を撮った。ブランド〈ミナ ペルホネン〉のデザイナーで、近年はアーティストとしても活動する皆川明さんが、星野の生き方に触れながら、創作者や人間という生き物の本質について思考する。

(取材と文・綿貫あかね 撮影・田上浩一)

読んだ人・皆川明

みながわ・あきら デザイナー、アーティスト。1995年に〈ミナ ペルホネン〉 の前身である〈ミナ〉を設立。ハンドドローイングを主とする図案からのテキスタイルデザインを中心に、衣服、家具、器、店舗や宿の空間ディレクションなどのデザイン活動を行っている。海外のテキスタイルブランドにもデザインを提供。アーティストとして、個展でアートワークを発表するほか、挿画なども手がける。〈ミナ ペルホネン〉として、東京・世田谷美術館で『つぐ minä perhonen』展が、2026年2月1日まで開催中。

いつの時代でも、人が自然の中の生き物であることを思い出させる

ほしの・みちお 1952年、千葉県市川市生まれ。慶應義塾大学では探検部に所属。アラスカに魅せられ、1973年に実際にアラスカのシシュマレフ村を訪ね、エスキモーの家族と生活する。78年、アラスカ大学野生動物管理学部に入学。その後、野生動物やアラスカに暮らす人々の写真を撮影し始める。90年に第15回木村伊兵衛写真賞を受賞。同年、アラスカのフェアバンクス郊外に家を建て、生活しながら執筆、撮影を行う。主な著書に、写真集『Alaska 極北・生命の地図』(朝日新聞出版)、エッセイ集『旅をする木』(文春文庫)など。96年逝去。

『星野道夫著作集(全5巻)』(2003年)を底本に編集。前半の印象的な星野の言葉は、『森と氷河と鯨―ワタリガラスの伝説を求めて』(1996年)や、『Alaska 風のような物語』(1991年)などからピックアップ。後半のエッセイには、シシュマレフ村の思い出やアラスカに惹かれる理由、家を建てて定住する様子などが綴られている。ところどころに挟まれている、星野が撮影した迫力のある写真も見所のひとつ。

人間が地球上の生態系の一部であることを実感した生き方

デザイナーと、自然や野生動物を撮る写真家。リンクするところはどこに? と意外だった。というのも、皆川明さんがMUJI BOOKS 文庫本「人と物」シリーズの中から誰かを選ぶとしたら、べつの先人だろうと勝手に予想していたからだ。それが思いがけず星野道夫。なぜ?

「星野さんは、ある意味とても人間らしい生き方をしたんじゃないでしょうか。お会いしたこともないし、『Coyote』など雑誌の誌面でしか知らない人。でも彼の言葉から、人間が地球上の生態系の一部だということを実感して生きていた気がしていて、『こんなふうに生きられたら幸せだろうな』と思えてきます。そういう実感は、現代社会、ましてや東京のような大都会で暮らしていると、なかなかできない。それを体験する場所や、その状態が継続的に続く時間がどこで持てるのだろうと思うと、星野さんが二十歳でアラスカとの縁ができて人生を紡いでいったのは、とても豊かな生き方だったんだろうなと思うんです」

「人と物15 星野道夫」の「シシュマレフ村」の章に書かれているように、10代から北方の自然に憧れていた星野は、東京・神田神保町の洋書専門古書店で偶然手に取った写真集を見て、アラスカ北極圏のこの村に強く惹かれた。届くかどうかもわからないアバウトな宛先で村長に手紙を送ったことから、二十歳のときに村を訪れ、エスキモーの家族とひと夏を過ごす。それを契機に、アラスカなど極北の写真を撮り、文章を書いて発表するようになっていった。アラスカのフェアバンクスに丸太小屋を借り、そこをベースにテントを担いで旅をしながら撮影する。現地の人とのつながりが密になり親しさが増していくと、森を買うように勧められ、最終的にそこに家を建てて定住。その顛末は「家を建て、薪を集める」の章に詳しい。

「自ら大自然の中に入って行き、野生動物を撮った写真家だけれど、実は日本と違う場所、アラスカのインディアンたちがいる土地で暮らした生活者ということに尽きるのではないか、とも思いました。決して植村直己さんのように、犬ぞりで単独北極点に到達したとかではない。でも僕らからするとそれは冒険と映るし、とてつもないことをしている。《この十二年間、いつも旅をしていた。小屋を借りていたので、帰ってくるベースはあった。しかし、そうやってどれだけ長い時間をアラスカで過ごそうと、結局僕は旅行者だった。この土地にもっと根をおろしたいと思い始めたのは、もう二〜三年前からだったろうか》(P60)という文章を読むと、旅よりももう少し日常性が欲しかったんだろうなと感じました。彼にとってアラスカはとても居心地が良かった。それは、その場所に行けば誰もがそう感じることかもしれない。でも行かないとまったくわからない。そういうことなんです」

人間の進化は生き物としての退化?

現代の社会生活を営む身からすると、星野が生きていたところからは、時間的にも空間的にも遥かな距離ができてしまったように思う。確かにわたしたちは地球上の生態系の一部であるし、自然界にいる生物であるはずだ。しかしその生き物としてのリアルな実感や、野生的直感をもほとんど失ってしまっている。

「自然界を探るドキュメンタリー映画が好きで、いろいろ観るんです。この本を読む前後にも、『オーシャンズ』というドキュメンタリー映画を観ました。食物連鎖があったり、仲間同士でも縄張りがあったり、動物たちにはそういう習性があります。それがいつしか人間だけがそこから逸脱している。ある種の道具であるはずだったお金というものや、土地というものに意味を持たせ始めた。本来、土地を共有している中で、お互いの生態系を維持していたはずなのに、どうしてそれを奪い合うという欲求がここまで強くなったんだろう。そう考えていくと、人間は進化していると思っていても、生き物として見てみると、退化していっている唯一の動物なんじゃないか、と捉えられるかもしれません。このままでは自分たちの人間性を放棄するフェーズに入っていくような気がしています」

AIが新しい機能を獲得したというニュースが、毎日のように「良きこと」として伝えられる反面、この先の弊害への警鐘も聞こえてくる。AIの進化は、実際に見て、聞いて、触って、嗅いで、味わうという、高レベルで五感を働かせる技術を持った人間という生き物を、自ら追い詰めるのではないだろうか。

「先日出張で台湾に出かけた際に、突然スマートフォンがつながらなくなったんです。それで4、5日使えないということになった。その間にあらためて感じたのは、世の中が変わったなあということ。たとえば、僕が若い頃は海外へ行くとまずホテルのフロントで地図をもらったものだけど、いまはもう自分のスマホのGoogle Mapで見ればいいし、タクシーもスマホで呼べばいいことになった。飲食店の店構えを見て、嗅覚を働かせることもなくなってきている。僕はいまだにそれをやるのですが、一般論としては直感的に『ここは自分が好きそう』という予見はしなくなって、グルメサイトとかで見た誰かの情報を選択することが多くなっているようです。そこで僕たちが手放しているものは何だろうと考えてしまう。スマホが使えなかった4、5日、とても行動範囲は狭かったのですが、その中でも好きな場所ができたり、もう少し遠くに行っても戻って来られるという距離感が測れたりして、なんて心地いいんだろうと。台湾にも純喫茶みたいなカフェがあって、そこでこの本を読んでいたら、とても幸せな気持ちになりました」

目を閉じて心の中で想像すれば、いつでも森へ行ける

また、自然に溶け込んで暮らした星野の生き方を、皆川さんは自由だ、と感じた。

「僕がやっているデザインという仕事は、比較的心の自由を維持できる職業です。でもこの現実社会の枠組みの中にいると、どこかに行くにしても、食事にしても、社会が作ったシステムからのチョイスにならざるを得ない。だから、せめて心の中での絵を描く世界では、星野さんが感じていた、生きる喜びと少しつながることがあってほしいと思います」

思い起こすと、〈ミナ ペルホネン〉のテキスタイルには森に関連するモチーフが少なくない。木々や葉、実はもちろん、そこに棲む動物や植物たちの姿が、生地の上で踊っている。

「絵を描きながら、やはり森を

人は不完全なものだから、それに対して無頓着でありたい

30代で星野のことを知った皆川さん。そこからよく特集が組まれていた『Coyote』や著作を読み始めた。それは「誰かの人生に影響を受ける」という意味では少し遅く感じられるかもしれないが、皆川さんがまとう何かを超えた不思議な空気感や俯瞰した視点に接すると、納得がいく。成熟した大人が心の琴線に触れる何かに出会って、それがじっくりと浸透していったと知ると、何事においてもコスパやタイパを求められる昨今、時間をかけて考え取り組むことや、回り道を許容する社会であってほしいと願ってしまう。

「人間という種として徐々に成熟していく、ゆっくりわかっていくのはちょうどいい速さだし、その心地よさはあるんじゃないかなと思っています。たとえば酵母パンを作るときでも、急に膨らませると破裂するけれど、低温でゆっくり時間をかけて発酵熟成させると風味豊かになる。とても単純なことかもしれません。そうやってゆっくりわかっていく間に、みんな不完全だねと理解し合うことがいちばん大事ですが、現代社会では自分も含めてそれは非常に難しい。なぜそうしてくれないんだろうとか、なぜ自分はそうできないんだろうと、不完全さを嘆いてしまいがちです。そして、僕自身もとても不完全で、この素材はこうなってほしいし、自分のデザインもこうしたい、それをわかってほしいと願う。ものづくりをするときは特に不完全。相性がよくなければ、相手から許容されにくいタイプかもしれません」

自己か他者かを問わず、その不完全さを認めるのはなかなかハードルが高い。できればもっと寛容でいたいのに。でもその不完全なところもまた、人間であると言える、と皆川さん。

「自然のドキュメンタリーを見ていると、動物の世界でもしたいことがうまくいくケースなんてほとんどないんですよ。たとえばライオンがガゼルを見つけて、あれを食べようと狙うけれど、結構逃げられている。でも失敗しても、くよくよする様子がない。それを見ると、人間を含め生き物にとって大事なのは、うまくいかないことや不完全さに対して無頓着でいることかなと。そう教えるのはいいことじゃないかと思います」